VERONA: FLAVIO TOSI, DA SINDACO A SINDACO, ECCO LA QUARTA GAMBA DEL CENTRODESTRA

VIA COL VENETO – di Romina Ciuffa Capuleti e Montecchi, il clima a Verona è simile. L’amore non c’entra. Un nuovo sindaco da giugno, Federico Sboarina, e qui con me l’uscito, Flavio Tosi, che è stato primo cittadino per 10 anni rendendo la città una capitale d’Europa. I temi che affrontiamo con chi ha governato la città degli innamorati, della lirica, del marmo, dello Spritz, sono quelli dell’agognata (ma quanto?) autonomia del Veneto, degli scontri politici in seno alle divisioni del centrodestra, delle opere da realizzare o realizzate a Verona, della crisi dell’Arena (è del 16 ottobre l’incontro tra il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e Sboarina che ha sancito la fine del commissariamento. Tosi riassume l’accaduto degli ultimi anni: «Una pessima figura internazionale), della revoca del project financing per risollevare l’ex Arsenale austriaco «Franz Josef I» che da tempo attende una riqualificazione, del tema del degrado e dell’insicurezza balzato di recente alle cronache.

Capuleti e Montecchi, il clima a Verona è simile. L’amore non c’entra. Un nuovo sindaco da giugno, Federico Sboarina, e qui con me l’uscito, Flavio Tosi, che è stato primo cittadino per 10 anni rendendo la città una capitale d’Europa. I temi che affrontiamo con chi ha governato la città degli innamorati, della lirica, del marmo, dello Spritz, sono quelli dell’agognata (ma quanto?) autonomia del Veneto, degli scontri politici in seno alle divisioni del centrodestra, delle opere da realizzare o realizzate a Verona, della crisi dell’Arena (è del 16 ottobre l’incontro tra il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e Sboarina che ha sancito la fine del commissariamento. Tosi riassume l’accaduto degli ultimi anni: «Una pessima figura internazionale), della revoca del project financing per risollevare l’ex Arsenale austriaco «Franz Josef I» che da tempo attende una riqualificazione, del tema del degrado e dell’insicurezza balzato di recente alle cronache.

Espulso dalla Lega di Matteo Salvini nel 2015 durante il suo secondo mandato scaligero, Tosi – capogruppo per la lista Tosi all’opposizione, presidente dell’Autostrada A4 Brescia-Padova, segretario di Fare!, ed anche presidente di Federcaccia Veneto – è definito, insieme al suo movimento, la «quarta gamba del centrodestra»: l’alternativa a Salvini in un progetto che vuole raggruppare tutte le forze di centrodestra che attualmente non si riconoscono nei partiti tradizionali quali Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord, caratterizzata da un pragmatismo «che va oltre i classici schemi ideologici».

Ecco come Tosi aborre il «periodo ipotetico dell’impossibile».

Domanda. Il Veneto è risultato in prima linea nella richiesta di autonomia dallo Stato centrale, grazie agli sforzi condotti dal suo leader Luca Zaia. A cosa porterà questo percorso, dal suo punto di vista di politico e di cittadino?

Risposta. Porterà a quello che è previsto dalla Costituzione, né più né meno di quello che immagino otterranno le altre Regioni che hanno avviato lo stesso percorso. È una trattativa tutto sommato neanche tanto complessa, aldilà dei proclami, che ha il seguente contenuto: lo Stato passa delle competenze e gira le risorse che spende per esse alla Regione di riferimento perché ne disponga autonomamente. Su questa base credo che il Veneto, la Lombardia, l’Emilia Romagna e chi altri decidesse di procedere in tal senso possano avere un gioco semplice, non ostacolato dal Governo, purché si resti in questo binario. È chiaro che se per fare campagna elettorale si immettono contenuti non praticabili, come la richiesta di trattenere il 90 per cento delle tasse nella Regione e diventare speciali come il Trentino Alto Adige, si rende tale percorso inutile e, a quel punto, non c’è via d’uscita perché la trattativa è impostata male a monte, non essendo in linea con la Costituzione.

D. A chi si riferisce in particolare?

R. Al Veneto. Mentre la Lombardia e l’Emilia Romagna hanno chiesto alcune deleghe, il Veneto oltre ad esse ha chiesto il 90 per cento delle tasse così come avviene in Trentino Alto Adige. Se segue questa impostazione, la nostra Regione non approderà da nessuna parte: lo Stato, su queste basi, neanche comincerà a trattare.

D. Perché è accaduto questo?

R. Il tema è elettorale: pur essendo Roberto Maroni dello stesso partito di Luca Zaia, mentre gli altri governatori mirano a portare a casa il risutato a Zaia interessa fare campagna elettorale. È un dato di fatto oggettivo: la prima uscita che ha fatto dopo l’esito referendario – poi rimangiata in un solo giorno in quanto bocciata da Forza Italia – è stata la richiesta di Statuto speciale. Così il governatore ha abbassato il tiro chiedendo comunque il 90 per cento delle tasse, anche questo impossibile per buon senso: lo Stato non può dare più risorse di quelle che spende, è una partita di giro e non può andare in difficoltà con i suoi conti. Glielo ha detto anche il deputato e vicesegretario della Lega Nord Giancarlo Giorgetti.

D. Ragionando sui temi specifici del Veneto, sarebbe giusto in effetti che si prendesse la specialità dello Statuto?

R. Se la ottenesse il Veneto, la pretenderebbero anche la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna e quelle altre Regioni che avrebbero da guadagnarci, ma lo Stato fallirebbe poiché si regge sul residuo fiscale attivo di alcune Regioni – in particolare la Lombardia con circa 54 miliardi, il Veneto e l’Emilia Romagna con circa 15 – mentre altre come Sicilia, Calabria, Lazio, Campania, Trentino, drenano i soldi dallo Stato centrale. Porre una simile ipotesi equivale a formulare un periodo ipotetico dell’impossibile.

D. Lei a cosa punterebbe?

R. A portare a casa quello che è possibile portare. Al referendum ho votato sì. Lo Statuto speciale magari averlo, ma sono realista e so che è impossibile ottenerlo, inutile chiederlo.

D. Un commento veloce sulla situazione catalana?

R. L’autonomia di cui gode la Catalogna è già straordinaria, un grado altissimo, tranquillamente paragonabile a quella del Trentino Alto Adige, e non capisco per cosa protestino. Sono un federalista, non un secessionista. È chiaro che il Governo spagnolo gli abbia impedito di secedere.

D. A Verona in particolare, quali sono stati gli esiti referendari?

R. C’è stata un’affluenza non alta – il 46 per cento per la città in sé – rispetto alla media regionale che ha sfiorato il 60 per cento, per vari motivi. Come anche in altre votazioni, ad esempio la Brexit che ha avuto connotazioni diverse nelle grandi città e nei piccoli Comuni, l’affluenza è stata mediamente inferiore rispetto alla provincia. Siamo sempre stati considerati, e un po’ ci riteniamo, una «periferia dell’Impero»: Verona ha un rapporto di minore «affetto» rispetto al resto del Veneto, siamo «un po’ lombardi», ossia diversi come tutte le realtà di confine, e abbiamo anche una storia che è diversa: la Repubblica Serenissima è passata anche da Verona, ma per un periodo più breve e meno intenso.

D. Come si è verificato il passaggio dal suo mandato (doppio) al nuovo sindaco scaligero?

R. Il centrodestra si è presentato diviso. Sommando i voti che ha preso la mia coalizione – al primo turno il 24 per cento – a quelli del nuovo sindaco Sboarina – al primo turno il 29 per cento – e a quelli delle altre liste civiche, si arriva ai voti che normalmente prende il centrodestra a Verona, ossia circa il 60 per cento. Al ballottaggio sono andate le due coalizioni del centrodestra, rimanendo escluso il centrosinistra, e quelli che sono rimasti fuori dal ballottaggio hanno votato prevalentemente per il centrodestra tradizionale.

D. Oltre alla vittoria del nuovo sindaco, ci sono stati altri motivi che hanno portato «l’altro centrodestra» a vincere queste elezioni?

R. Sicuramente hanno inciso i miei rapporti con la Lega, da cui nel 2015 sono stato espulso da Salvini. Questo ha cambiato le prospettive sulla città. Già nel mio ultimo mandato avevo all’opposizione Forza Italia, il PDL, più in generale il centrodestra tradizionale, così come il centrosinistra e il M5S. L’unica forza in maggioranza con me negli ultimi 5 anni è stata la Lega. Ciò che è cambiato questa volta è che anche la Lega è passata dall’altra parte.

D. Perché è stato espulso da Salvini?

R. Un modo di vedere profondamente diverso, gli atteggiamenti rispetto all’uscita dall’euro, alla flat tax, alla secessione ed altro. Ci sono stati periodi in cui per Salvini chi stava nella Lega obbligatoriamente doveva sostenere l’uscita dall’euro o essere secessionista, cosa che non sono mai stato. Affrontiamo i temi politici con differenti approcci: io sono pragmatico, lui cavalca anche l’impraticabile. È la differenza che passa tra Salvini e Zaia da una parte, più populisti, e Maroni dall’altra, più pragmatico. Il populismo elettoralmente paga: Maroni ha fatto una campagna referendaria molto istituzionale, sui contenuti, non caricandola con tematiche indipendentiste, e in Lombardia è andato a votare il 40 per cento degli aventi diritto; da noi la campagna di Zaia ha portato a votare quasi il 60 per cento dei veneti.

Flavio Tosi e Matteo Salvini

D. In cosa si distingue principalmente la sua decennale gestione scaligera da quella che Verona si aspetta ora da Sboarina?

R. Verona, nei 10 anni della mia gestione, è passata dall’essere una città provinciale semisconosciuta all’essere una città europea, con un flusso turistico che è aumentato in maniera straordinaria e con grandi investimenti, rendendosi quello che oggi è il motore economico del Veneto rispetto a città, come Padova o Venezia, con le quali Verona si è sempre confrontata. Oggi è lei quella più dinamica, più attrattiva di investimenti, più ricca di potenzialità. Abbiamo fatto un salto di qualità. Sboarina nelle sue prime mosse ha cercato di bloccare alcune iniziative imprenditoriali già avviate, rischiando di portarle indietro. Dal mio punto di vista un sindaco deve favorire gli investimenti, non bloccarli.

D. Può essere più specifico?

R. Per esempio, per l’ex Arsenale austriaco, complesso in centro, avevamo completato la procedura per un project financing pubblico e privato di recupero, e il nuovo sindaco l’ha affossata a settembre con una delibera del Consiglio comunale. Avevo chiuso la gara, avevo assegnato il progetto; alla fine del mandato la nuova amministrazione starà ancora parlando di come risolvere la questione. La grande contraddizione è che il mio operato è stato votato a suo tempo dallo stesso Sboarina, che componeva la mia coalizione. Un altro esempio: avevamo previsto la trasformazione commerciale di una serie di immobili, la nuova Giunta ha dichiarato che la impedirà.

Federico Sboarina e Flavio Tosi

D. Questo avviene per dinamiche politiche, ossia di passaggio da un sindaco all’altro , o perché effettivamente ci sono divergenze nella visione della città che lui ha reso note in campagna elettorale, e per questo è stato scelto rispetto alla coalizione che lei rappresenta?

R. La cosa paradossale è che gran parte di coloro che sono ora nell’amministrazione attuale mi appoggiavano in uno dei miei due mandati, appartenevano alla mia maggioranza, erano d’accordo con il mio operato. Hanno fatto una campagna elettorale di contrapposizione: essendo loro la naturale omogeneità della mia squadra, in quanto la componevano – il sindaco è stato mio assessore nel primo mandato così come parte della sua Giunta, e alcuni attuali consiglieri comunali sono stati miei consiglieri comunali -, si sono dovuti differenziare in tutto e per tutto nonostante avessero votato in precedenza quanto ora stanno bloccando. Aspettiamo però la parte propositiva, è ancora troppo presto per parlare a quattro mesi dall’insediamento. Come avvenuto per l’ex Arsenale, pur proveniendo dalla stessa parte politica e avendo condiviso una serie di provvedimenti, i nuovi insediati hanno dovuto smentirli per non diventare solo una brutta copia della mia amministrazione. Il loro maggior sostenitore, oggi, è l’estrema sinistra, che ne elogia le scelte. È una cosa singolare, ma per me è normale rispetto a ciò che è stata la campagna elettorale, tanto è che l’estrema sinistra al ballottaggio li ha votati.

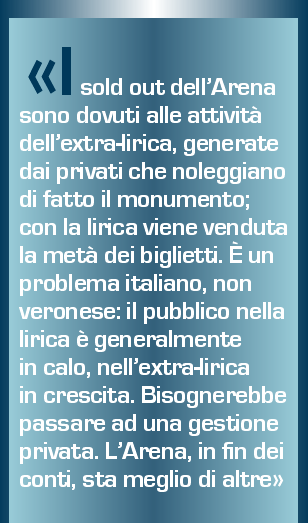

D. Rispetto all’Arena di Verona, lei l’ha seguita negli ultimi dieci anni fino al recente commissariamento. Come è possibile che un così importante e riconosciuto bene pubblico entri in crisi?

R. Il sold out dell’Arena è dovuto alle attività dell’extra-lirica, ossia a quelle che fanno i privati noleggiando di fatto il monumento; con la lirica viene venduta la metà dei biglietti. È un problema italiano, non veronese: il pubblico della lirica è generalmente in calo mentre il pubblico dell’extra-lirica è generalmente in crescita. Quando mi sono insediato, si facevano non oltre tre eventi l’anno di extra-lirica, oggi siamo a quasi 50. Ho differenziato il prodotto, portando l’extra-lirica in Arena. Ma oggi tutte le fondazioni liriche in Italia, a parte Milano e Venezia, sono in difficoltà: questo perché il modello di gestione è sbagliato, bisogna puntare su un modello più privatistico. Dopo aver fatto un lungo braccio di ferro con i sindacati, avevamo chiesto di mettere in liquidazione l’ente pubblico per trasformarlo in privato; con il commissariamento, invece, c’è da aspettarsi che nel giro di qualche anno le difficoltà finanziarie torneranno tante quante prima. Questo è il destino dell’Arena di Verona e di tutte le fondazioni liriche in Italia, che oggi hanno complessivamente 400 milioni di euro di debito, di cui 25 milioni sono veronesi. Alla fine dei conti, siamo tra quelli che stanno «meno peggio». Infatti le entrate, che prima erano migliori anche per la contribuzione pubblica, sono costantemente in calo.

D. Si attende un «Central Park» veronese, grande, immensa area che Rfi, Rete ferroviaria italiana, dovrebbe auspicabilmente passare al Comune. L’AD Maurizio Gentile ha rassicurato Verona. Cosa accadrà?

R. Questa amministrazione non rientra coi tempi nel compimento del programma perché le Ferrovie, proprietarie dell’area, hanno già dichiarato che non potranno liberarla prima del 2024, ossia oltre il mandato dell’attuale sindaco. Inoltre, sperare che le Ferrovie – le quali hanno valorizzato molte aree simili in altre città, come ad esempio Bologna – regalino al Comune mezzo milione di metri quadri, che frutta loro una voce in bilancio di circa 90 milioni, mi sembra sia una pia illusione. Anche da un punto di vista contabile il progetto è di difficile realizzazione, in quanto l’area è in parte di proprietà di Mercitalia Logistics, controllata delle Ferrovie dello Stato Italiane. Il mio predecessore Paolo Zanotto aveva proposto che metà dell’area – edificabile – restasse alle Ferrovie, e metà – il parco – venisse ceduta al Comune di Verona: questo, probabilmente, era un progetto più realistico.

D. La polemica sui tema sicurezza e degrado in città a Verona, esplosa poco dopo il nuovo insediamento, da cosa è stata generata?

R. Lo ha detto lo stesso segretario provinciale della Lega Paolo Paternoster in una conferenza stampa alla stazione: a Verona è peggio di prima. La sicurezza dipende da come si gestiscono le Forze dell’Ordine, in particolare la Polizia municipale. Vediamo cosa succederà. Stiamo documentando il problema sicurezza monitorando la presenza di senza fissa dimora e quant’altro, e lo facciamo andando in giro per le piazze, ai semafori, nei parchi, a filmare la situazione. Il coordinamento con le Forze dell’Ordine c’era già durante il mio mandato. Ma saranno i veronesi a valutare se le cose andranno meglio in questi anni. (ROMINA CIUFFA)

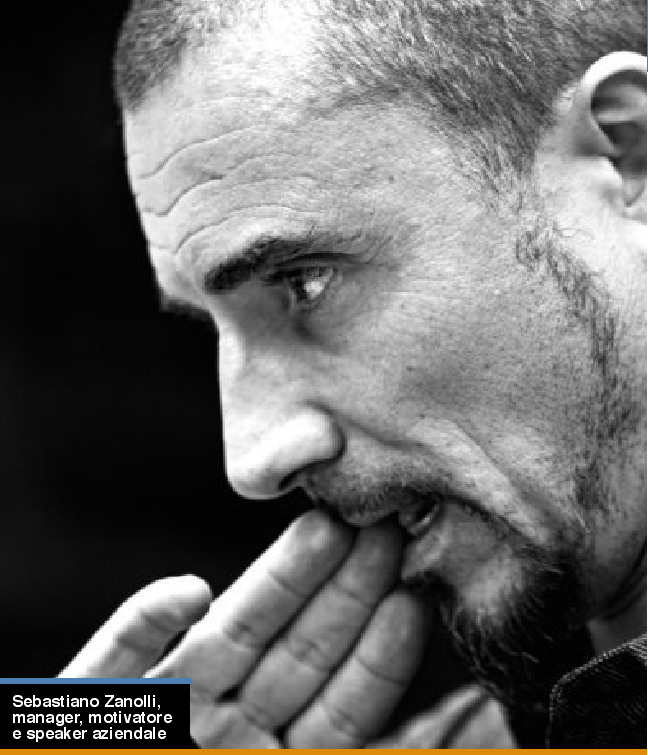

«Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».

«Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».

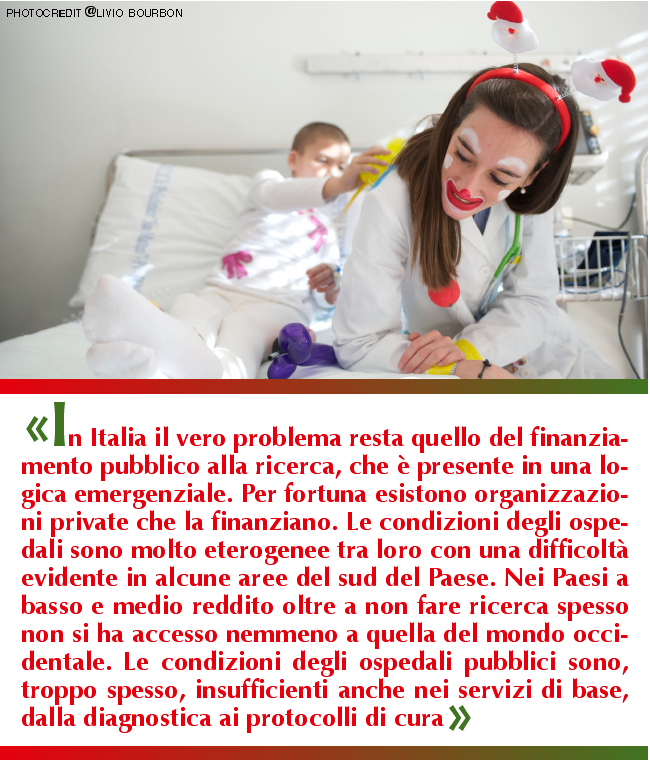

Il cancro è una malattia a base somatica, che colpisce il corpo. Ma non risparmia la mente: l’abbattimento psicologico che si verifica a causa delle difficili cure e dell’aspettativa di vita, spesso declinata in negativo, ha una componente molto forte sulle possibilità di guarigione, a partire dall’influenza sullo stile di vita cui il paziente oncologico aderisce. La famiglia è coinvolta integralmente nel processo psicologico. La Sipo, Società italiana di psico-oncologia, ne prende atto sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985: sorta come associazione integrante le figure professionali (psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari) che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie, promuove la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca.

Il cancro è una malattia a base somatica, che colpisce il corpo. Ma non risparmia la mente: l’abbattimento psicologico che si verifica a causa delle difficili cure e dell’aspettativa di vita, spesso declinata in negativo, ha una componente molto forte sulle possibilità di guarigione, a partire dall’influenza sullo stile di vita cui il paziente oncologico aderisce. La famiglia è coinvolta integralmente nel processo psicologico. La Sipo, Società italiana di psico-oncologia, ne prende atto sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985: sorta come associazione integrante le figure professionali (psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari) che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie, promuove la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca.