7 SETTEMBRE: L’INDIPENDENZA DEL BRASILE DAL PORTOGALLO LUNGO UN CAMMINO DI SCHIAVITÙ E SANGUE

Il 22 aprile del 1500 Pedro Alvares Cabral avvistò terra: era l’attuale Santa Cruz de Cabràlia, nello Stato nordestino di Bahia. Il Brasile non era affatto una meta accattivante: abitata da indigeni, e non v’erano dichiarati propositi colonialisti da parte degli europei, sebbene quel territorio fosse stato già spartito tra Spagna e Portogallo, ancor prima della sua scoperta ufficiale quando, con il trattato di Tordesillas (7 giugno 1494), i due iberici definivano la frontiera che divideva il continente brasiliano da Nord a Sud, dall’attuale stato di Parà fino alla città di Laguna (modificata in seguito con l’espansione portoghese ad Ovest). Allo sbarco di Cabral l’intento era mite: si intendeva popolare le Americhe ed usare le terre brasiliane come base per il commercio con le Indie, l’impresa di navigazione puntava sugli scambi con i prodotti locali. Era necessario capire come.

L’occupazione vera e propria inizia comunque, sebbene 32 anni dopo, con la fondazione nello Stato di San Paolo di Vila de São Vicente, che è nel guinnes dei primati come la «cidade mais velha do Brasil»: nel 1531 il re del Portogallo João III inviò in Brasile i coloni con Tomé de Sousa, primo governatore generale. I portoghesi trovarono un popolo ingenuo (che li accolse prima di doverli odiare) privo di organizzazione militare che poterono assoggettare con facilità più che con destrezza e, in base al vecchio Trattato di Tordesillas integrato da quello di Saragozza del 1529, il nuovo territorio entrò ufficialmente a far parte della zona d’espansione territoriale del Portogallo. Risale al 1533 la prima struttura politica ed amministrativa brasiliana, basata sulle «capitanias», come volle re João III, concessioni terriere di tipo feudale date dal sovrano a nobili che, in cambio di un tributo, ottenevano pieni poteri sulla terra; ciò però implicava anche indipendenza di interessi presso ogni capitanato (ve n’erano 12), che di fatto era una comunità separata dalle altre, per tale ragione non attenta al commercio e alla difesa del Paese dagli interessi stranieri. Il re ritenne, per ovviare a questa dispersione, di fondare un potere centrale, nominando un governatore generale: il 29 marzo 1549 fu fondata la capitale, Salvador.

Fu allora che l’accoglienza brasiliana si tradusse in ostilità e nel conflitto bianchi-neri: da una parte i portoghesi costringevano gli oriundi a lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero, dall’altra la tratta degli schiavi fece giungere dall’Africa più di 4 milioni di neri. Contro le barbarità i preti gesuiti costruirono «reducciones», villaggi di civilizzazione e difesa contro le razzie dei coloni portoghesi e spagnoli, in cui i missionari accoglievano i fuggiaschi ed insegnavano la fede cristiana. Intanto gli schiavi si rifugiavano nelle regioni dell’interno più inaccessibili dove si organizzavano in «quilombos», il più emblematico dei quali è il quilombo di Palmares – comunità autonoma, regno o repubblica secondo alcuni – che occupava una vasta area, grande quasi quanto il Portogallo, nella zona nordorientale del Brasile, tra gli odierni Stati dell’Alagoas e Pernambuco, e che arrivò a contare 30 mila abitanti. Ancora oggi questo quilombo è il simbolo della resistenza degli africani alla schiavitù, così come lo è Zumbi dos Palmares.

Quando giunsero le navi della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali nel Pernambuco, fu destabilizzato il mercato della canna da zucchero e facilitata la fuga degli schiavi per contrastare il Portogallo. Ma l’Olanda riuscì a prendere solo la città di Olinda e fu proprio a Palmares che gli olandesi puntarono, nel 1644, per tentare un’alleanza antiportoghese: primo tentativo olandese di conquistare le terre brasiliane ad onta della bolla papale «Ea quae pro bono pacis» del 1506 e del Trattato di Tordesillas che la stessa proteggeva, secondo cui alle nazioni europee differenti da Portogallo e Spagna che conducevano esplorazioni era negato l’accesso alle nuove terre, lasciandosi loro unicamente opzioni come la pirateria. Francesi ed olandesi provarono ad insediarsi, saccheggiarono Bahia, addirittura i secondi conquistarono temporaneamente la capitale e dal 1630 al 1654 si stabilirono nel Nordeste fondando la colonia di Nuova Olanda, padroneggiando una lunga striscia della costa più accessibile dall’Europa e controllando l’interno. Ma dopo anni di guerra aperta con i portoghesi gli olandesi si ritirarono, nel 1661.

Nel 1678 il governatore della Capitania de Pernambuco, stanco del lungo conflitto col quilombo de Palmares, si riappacificò col leader di Palmares, Ganga Zumbi, ed offrì la libertà a tutti gli schiavi fuggitivi a condizione che il quilombo si sottomettesse all’autorità portoghese; la proposta venne accettata ma Zumbi, sospettoso e contrario ad accettare la libertà solo per il quilombo mentre gli altri neri del Brasile rimanevano in stato di schiavitù, spodestò Ganga Zumbi divenendo il nuovo leader di Palmares, che invece soccomberà ai portoghesi nel 1694, dopo 94 anni di esistenza. Zumbi, tradito e denunciato da un vecchio amico, sarà localizzato, catturato e decapitato a 40 anni, per divenire eroe e martire. Ma l’insofferenza contro il dominio europeo si era ormai diffusa, oltre che nei quilombos e tra gli oppressi, anche nelle élite creole – strati benestanti di popolazione nata in America da genitori europei, molti dei quali iberici – che la cultura illuministica e le rivoluzioni americana e francese influenzavano.

Il Brasile, un secolo più tardi, giunse all’indipendenza senza una vera e propria lotta di liberazione nazionale, senza un vero e proprio (finale) spargimento di sangue, bensì per una decisione della famiglia regnante. Infatti, nel 1807 Napoleone invase il Portogallo marciando su Lisbona e il principe (futuro Pedro I), scortato dall’esercito britannico che fornì la protezione navale al viaggio, fuggì in Brasile giungendo a Rio nel 1808 e proclamandola capitale del Regno Unito di Portogallo. Il Brasile aprì i propri porti ed escluse lo status di colonia, provocando le ire di molti; così nel 1821 il re decise di rientrare a Lisbona e di lasciare il figlio Pietro come reggente del Brasile. Quest’ultimo, nonostante le pressioni dei liberali per tornare in patria, rimase (nel cosiddetto «Dia do Fico», ossia giorno dell’«io resto») e il Portogallo non poté più dominare il Brasile. Pietro I, istituendo una monarchia costituzionale, ne dicharò l’indipendenza il 7 settembre 1822 al grido di «Indipendenza o morte!», sulle rive del fiume Ipiranga.

Nelle negoziazioni del Congresso di Vienna, al Brasile fu data inizialmente condizione di regno all’interno dello Stato portoghese. Il Portogallo assunse la denominazione ufficiale di Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve il 16 dicembre del 1815 (Gazzetta di Rio de Janeiro del 10 gennaio 1816), status che venne perso il 29 agosto 1825 dopo la ratificazione del Trattato di Rio de Janeiro siglato alla fine della Guerra d’Indipendenza del Brasile.

Il reggente João VI diveniva Imperatore Titolare del Brasile de jure, e simultaneamente abdicava in favore del figlio Pedro de Alcântara (Pedro I do Brasil), giuridicamente allora Principe Reale di Portogallo, Brasile e Algarve, già imperatore de facto del Brasile: in questo modo, alla morte del padre, avrebbero potuto eventualmente unirsi le due corone. Il Brasile aveva intanto, simultaneamente, un imperatore e un re (1822-1826) e due imperatori (1825-1827). Nel 1831 il regno passò a soli 5 anni a Pietro II, che dopo 9 anni di reggenze fu acclamato imperatore nel 1840, a 14 anni. Il suo regnò durò fino al 1889, quando fu rovesciato da un colpo di Stato che istituì la repubblica. Nel 1888, dichiarò l’abolizione della schiavitù. (ROMINA CIUFFA)

Il 7 settembre il Brasile celebra l’indipendenza dall’incubo lusitano: colonialismo, corte e schiavismo che non fecero bene a un Paese che Paese ancora non era, bensì una terra totalmente vergine dalle dinamiche europee di conquiste e ricchezza, a scapito di un territorio e di una popolazione accoglienti. È istituita festa nazionale ma, mutata mutandis, la giornata del 7 settembre non è, per la popolazione, motivo di festeggiamenti, bensì occasione di protesta mentre il presidente Dilma Rousseff, vestita di bianco e con la fascia presidenziale, sfila a bordo della Rolls Royce cabrio ufficiale in testa al corteo di Brasilia, alla presenza di circa 25 mila persone. E lancia alla popolazione un videomessaggio, che traduciamo interamente.

Non senza anticipare ciò che Dilma ha fatto: non ha parlato di nulla, ha spostato il baricentro delle responsabilità del Paese prima al di fuori del Paese stesso (la crisi internazionale, i drammi dei Paesi emergenti, i rifugiati sulle spiagge europee) addirittura cogliendo l’occasione per invitarli a recarsi in Brasile, ove saranno accolti (ma come?); quindi spostando il medesimo baricentro in una visione autoattribuente, con un locus of control interno del tipo «il problema è dentro di noi». In un discorso nel quale si fa retorica senza empatia e dove sono presenti molte ripetizioni e scarsa capacità linguistica e comunicativa, accompagnato, per di più, da stacchetti di forte impatto, stile Casa Bianca, che aprono ciascuno dei paragrafi in cui esso è stato distinto. «Casa verdeoro».

L’avvocato e politico Flavio Bierrenbach, per anni ministro del Tribunale militare, ha commentato altri discorsi della Rousseff: «Seguo la politica brasiliana attentamente da sempre. Ho già visto nella mia vita presidenti che sono buoni oratori, cattivi oratori, mediocri oratori: non ho avuto alcuna sopresa dinnanzi a quello che è quasi un caso di dislessia, incapacità di formulare un’idea con inizio, discorso e conclusione, incapacità di comunicare qualcosa. La presidentessa brasiliana non sa comunicare. Dovrebbe leggere. Risulterebbe più semplice, più intelligente per se stessa e per i suoi discorsi». Mentre, per lo storico Leandro Karnal: «Non è necessario sapere di tutto, o parlare di tutto: il silenzio è meglio in certi casi e crea un’utile illusione di conoscenza sullo spettatore».

La traduzione è effettuata senza apportare modifiche al discorso, mantenendo anche le ripetizioni. (ROMINA CIUFFA)

DILMA ROUSSEFF. «Cari brasiliani e brasiliane, voglio parlarvi oggi, 7 settembre, giorno dell’indipendenza del Brasile, come un momento per riflettere, parlare delle nostre preoccupazioni sul presente ed il futuro del Paese. È vero che attraversiamo una fase di difficoltà, affrontiamo problemi e sfide, e so che la mia responsabilità è quella di presentare percorsi e soluzioni per fare ciò che deve esser fatto. I problemi e le sfide derivano da un lungo periodo di azioni di un Governo che ha compreso di dover spendere ciò che è necessario per garantire impiego, continuità di investimento, programmi sociali. Dobbiamo ora rivalutare tutte queste misure e ridurre quelle che devono essere ridotte. I nostri problemi vengono anche da fuori, e nessuno che sia onesto può negarlo: è evidente che la situazione in molte parti del mondo si è nuovamente aggravata per la crisi internazionale, colpendo ora i Paesi emergenti, Paesi importanti, anche partner del Brasile. Il mondo, oltre a questo, affronta tragedie di natura umanitaria, come quella scioccante dei rifugiati che muoiono nelle spiagge europee mentre cercano rifugio dalla guerra. L’immagine di un bambino di appena tre anni ha commosso tutti noi e ci ha posto una grande sfida».

«Noi, il Brasile, siamo una nazione formata da popolazioni delle più diverse origini che qui vivono in pace. Anche nelle più grandi difficoltà, o in crisi come quella che stiamo attraversando, abbiamo le braccia aperte per accogliere i rifugiati. Colgo l’occasione, nel giorno di oggi, per rinnovare la nostra disponibilità ad accogliere coloro che, espulsi dalla propria patria, vogliano venire qui a vivere, lavorare e contribuire alla prosperità e alla pace del Brasile».

«Insisto: le difficoltà sono nostre, e sono superabili. Ciò che voglio dire, con tutta franchezza, è che stiamo attraversando sfide. È possibile commettere errori, ma li supereremo e andremo avanti. Ecco alcuni rimedi a questa situazione: è vero, sono amari, ma indispensabili. Le misure che stiamo adottando sono necessarie per risistemare la nostra casa, ridurre l’inflazione ad esempio, rafforzarci dinnanzi al mondo, e condurre il Brasile nel più breve tempo possibile alla ripresa della crescita. Possiamo e vogliamo essere esempio per il mondo, esempio di crescita economica e di valorizzazione delle persone. Lo sforzo di noi tutti è quello che ci porterà a superare questo momento. Io lo so. E so anche che l’unione intorno al nostro Paese e al nostro popolo è la forza capace di condurci lungo questo viaggio. È il momento, questo, in cui dobbiamo sorvolare le differenze minori e mettere in secondo piano gli interessi individuali o di parte. Mi sento pronta a condurre il Brasile sul cammino di un nuovo ciclo di crescita, ampliando le opportunità che il nostro popolo ha per andare avanti con più e migliori impieghi. Noi vogliamo un Paese con inflazione sotto controllo, interessi decrescenti, rendite e salari alti. Posso garantire che nessuna difficoltà mi farà rinunciare all’anima e al carattere del mio Governo, che consistono nell’assicurare, in questo Paese di grandi diversità, opportunità uguali per la nostra popolazione, senza battute d’arresto, senza retrocessioni».

«Noi siamo stati capaci di tirare fuori dalla miseria milioni di persone ed elevarne altri milioni ai canoni di consumo delle classi medie. Cresceremo di nuovo per avanzare ancor di più in questo cammino, costruendo un Brasile di lavoratori e imprenditori, di studenti, di esperti nell’agricoltura, nel commercio, nell’industria, nei servizi. Ma sappiamo che ancora manca molto per ottenere questo e perciò abbiamo bisogno di tornare a crescere, per portare, ad esempio, educazione di qualità a tutta la popolazione, dall’asilo al dottorato. Abbiamo esperienze vincenti e voglio contare su una grande vittoria: abbiamo appena vinto il primo posto nelle Olimpiadi mondiali della conoscenza tecnica, cui hanno partecipato 59 Paesi, molto forti nella formazione professionale come la Germania, la Corea del Sud, il Giappone, la Francia. La buona notizia è che l’84 per cento dei vincitori avevano fatto o stavano per fare il Pronatec (il Programma nazionale di accesso all’insegnamento tecnico e all’impiego, ndr), un accordo tra il Governo e il Senai (Servizio nazionale di apprendimento industriale, ndr), che conferisce borse di studio per la formazione tecnica, e vorrei sottolineare che la famiglia di uno dei vincitori della medaglia d’oro ha ricevuto anche la Bolsa Família, che gli ha consentito di accedere alle Olimpiadi».

«Cari brasiliani, care brasiliane, il giorno dell’indipendenza deve essere un momento di incontro del Brasile con se stesso, una celebrazione e un tributo che prestiamo agli eroi che hanno lottato per un Brasile forte, libero, indipendente. È in questo giorno che dobbiamo pensare che Paese vogliamo per noi e per i nostri figli e nipoti. È in questo giorno che onoriamo gli eroi dell’indipendenza, che rendiamo omaggio a tutti i brasiliani che hanno lottato e dato la propria vita affinché il nostro Paese restasse sempre libero dall’oppressione».

«È in questo giorno che riaffermiamo quello che una nazione e un popolo hanno di meglio: la capacità di lottare e la capacità di convivere con la diversità, tollerante nei confronti delle differenze, rispettoso nella difesa delle idee, e soprattutto ferma a difendere la miglior conquista raggiunta e che dobbiamo garantire permanentemente: la democrazia e l’adozione del voto popolare come metodo unico e legittimo di eleggere i nostri governanti e rappresentanti».

«L’indipendenza, cari brasiliani e brasiliane, accade ogni giorno nel Paese, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, dentro ognuno di noi. È la forza nella nostra autostima come popolo e la certezza che i brasiliani sono ciò che il Brasile ha di meglio, con il nostro lavoro, la nostra unione, il nostro sforzo per mantenere le nostre famiglie e creare i nostri figli e nipoti, con l’allegria con cui passiamo i buoni momenti ed il coraggio con cui affrontiamo quelli brutti. Siamo tutti in lotta per l’indipendeza del Brasile. Oggi, più che mai, siamo tutti il Brasile». (ROMINA CIUFFA)

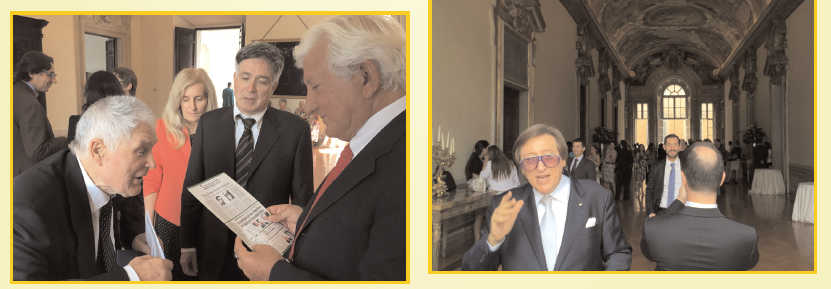

In Italia quest’anno l’Ambasciata brasiliana, con sede a Roma nel Palazzo Pamphilj di Piazza Navona, ha invitato a festeggiare il 193esimo anniversario attraverso un ricevimento privato tenutosi l’8 settembre. Rioma lo ha documentato. L’ambasciatore Ricardo Neiva Tavares ha accolto, insieme alla moglie Cecilia, gli ospiti. Pur mancando un momento culturale, una tavola rotonda che spiegasse cosa sia l’indipendenza per un brasiliano, cosa è accaduto e come si è arrivati a quel 7 settembre in cui il re portoghese stesso ha liberato il Brasile dal Portogallo, l’evento è risultato, come ogni anno, il momento di incontro di moltissimi personaggi che ruotano intorno all’area verdeoro, intorno a caipirinha, pão de queijo, brigadeiros e beijinhos. Presente innanzitutto l’Ambasciatore del Portogallo in Italia, Manuel Lobo Antunes, accreditato anche presso l’Albania, Malta e la Repubblica di San Marino e, come Rappresentante permanente, presso le organizzazioni delle Nazioni Unite con sede a Roma (Fao, Ifad e Wfp/Pam). La sua partecipazione significa molto e infonde all’evento un afflato di storia e resurrezione.

L’apertura di Palazzo Pamphilj, appartenuto dal 1470 alla famiglia Pamphilj, completamente rinnovato dal Cardinale Giovanni Battista Pamphilj che, dal 1644, chiamò i più importanti artisti e architetti dell’epoca, come Bernini e Borromini per riprogettare l’intero isolato, è sempre un momento importante, che coniuga la storia, l’arte e l’architettura italiane con l’insediamento brasiliano: l’edificio infatti, ospita dal 1920 questa Ambasciata, ed è diventato una proprietà brasiliana nel 1961. (ROMINA CIUFFA)

Anche su SPECCHIO ECONOMICO – Ottobre 2015