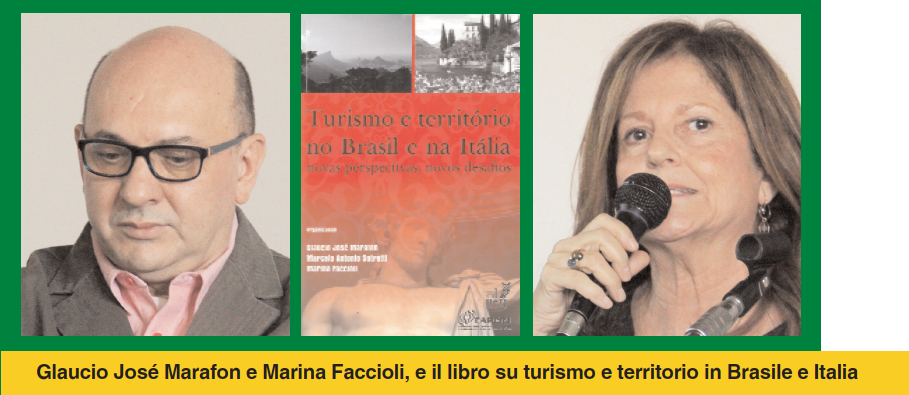

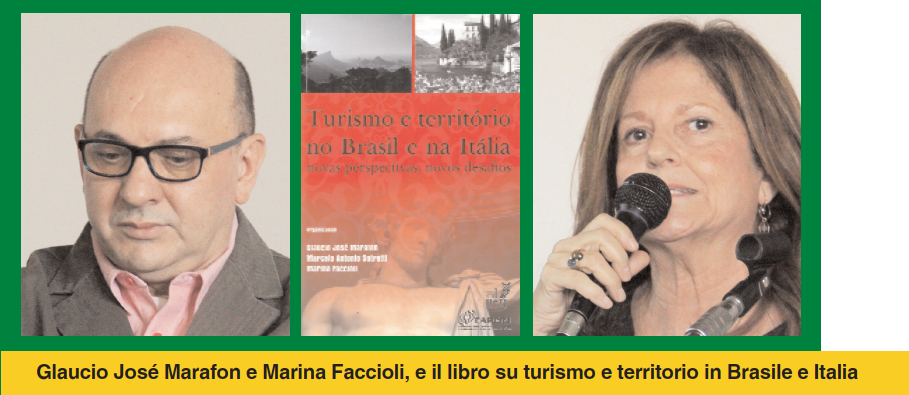

Brasile e Italia, quale politica turistica? Glaucio José Marafon, Marcelo Antonio Sotratti e Marina Faccioli, nel libro «Turismo e território no Brasil e na Itália-Novas perspectivas, novos desafios», raccolgono gli interventi di geografi ed universitari: è questo il risultato di un lavoro di cooperazione tra l’Istituto di Geografia Igeog della Uerj, l’Università dello Stato di Rio de Janeiro, e il Dipartimento del Turismo dell’Università di Roma Tor Vergata. Cinque testi brasiliani e cinque italiani.

Nuove prospettive e nuove sfide al centro anche del convegno del 2 febbraio 2016, ospitato a Palazzo Pamphilj, sede dell’Ambasciata del Brasile in Italia. Presenti i geografi Marafon, dall’Università Uerj di Rio de Janeiro, e Faccioli, dall’Università di Roma Tor Vergata, il professor Aniello Angelo Avella, che del libro ha scritto la prefazione e si presenta a nome dell’Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro; con essi dibattono André Cortez per l’Ufficio Promozione commerciale, Investimenti e Turismo dell’Ambasciata, segretario del settore politico e dei rapporti con il Parlamento (sono con lui Flaminia Mantegazza e Ana Paula Torres), Ottavia Ricci per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Giuseppe Imbesi dalla Sapienza di Roma, Stefano Landi dalla Luiss-Guido Carli, Stefano Sassi, giornalista ed economista, e Maurizio Vanni, dall’Università del Museo sociale argentino di Buenos Aires. L’incontro è arricchito dalla presentazione del video speciale della Rai «I 450 anni di Rio de Janeiro e il contributo degli italiani».

Contribuiscono al testo alcuni professori dell’Igeog: Amanda Danelli Costa, Clara Carvalho de Lemos, Marcelo Antonio Sotratti, Rafael Angelo Fortunato, Vanina Heidy Matos Silva; da Tor Vergata Alessandro Macchia, dalla Sapienza e la Politecnica marchigiana Paola Nicoletta Imbesi, le ricercatrici Anna Tanzarella e Francesca Spagnuolo; e Christovam Barcellos per la Fundação Oswaldo Cruz. Il libro è edito dalla stessa Uerj.

ANIELLO ANGELO AVELLA. «Navegar é preciso», bisogna navigare. Così Avella introduce il volume, citando Fernando Pessoa. E specifica: viaggiare sì, ma intelligentemente. Il turismo culturale, fenomeno di grande attualità («espressione resa problematica dalla difficoltà di definire e conciliare i termini turismo e cultura», specifica), merita di essere studiato nei suoi diversi aspetti, tra i quali hanno rilievo i «motivi legati alla tradizione del viaggio culturale e alle sue implicazioni socioeconomiche, utili a mostrare i meccanismi per mezzo dei quali è possibile usufruire della cultura come momento di ozio».

È altresì necessario ricordare la peculiarità del «nuovo» a cui porta il viaggio, creando relazioni tra persone e popolazioni differenti e situazioni di socialità che producono trasformazioni delle identità sociali. Ciò causa, secondo il professore filobrasiliano, la messa in discussione del proprio stile di vita e dell’immagine di sé agli occhi degli altri.

Del Brasile Avella è un grande esperto: professore di Storia della cultura dei Paesi di lingua portoghese nella Facoltà di Lettere e filosofia di Roma Tor Vergata, responsabile scientifico della cattedra Agustina Bessa-Luís istituita presso la stessa facoltà dall’Instituto Camões (Ministeri della Cultura e degli Affari esteri del Portogallo), «visiting professor» nella Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), coordinatore degli accordi di cooperazione scientifica di Roma Tor Vergata con le università brasiliane. Oltre a ciò, è associato al Consiglio Nazionale delle Ricerche e fondatore dell’Associazione eurolinguistica Sud; è socio della più antica istituzione culturale del Brasile, l’Instituto histórico e geográfico brasileiro, fondato nel 1838; è membro dei consigli scientifici ed editoriali di riviste internazionali; ha ricevuto nel 2004 il riconoscimento della «Medaglia Tiradentes» dall’Assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro. È autore di numerose pubblicazioni nell’ambito delle relazioni culturali fra l’Italia e i Paesi di lingua portoghese, in particolare il Brasile. Per il quale consiglia, al «visitatore intelligente», una guida speciale: la collezione che Don Pedro donò al Brasile stesso subito dopo la morte della moglie napoletana, Teresa Cristina di Borbone, dalla quale prende il nome. 20 mila pezzi, da libri rari a fotografie d’epoca e quadri di grandi autori italiani (ci sono anche Tiziano, Annibale Carracci e Salvator Rosa), collocati a Rio de Janeiro tra la Biblioteca nazionale, il Museo storico nazionale e l’Istituto storico e geografico brasiliano (IHGB).

Riporta Avella che, grazie all’imperatrice napoletana, in Brasile si rinvengono anche elementi di arte etrusca e pompeiana, che lei portò con sé nel bagaglio sulla nave che la condusse a Rio nel 1843. Oltre a ciò, la statua del greco Antinoo, che lei donò, nel 1880, all’Accademia di Belle Arti di Rio, oggi trasferita nel Museo nazionale delle Belle Arti. Per l’esperto è proprio la borbonica Teresa Cristina uno dei principali punti di giuntura per la cultura italo-brasiliana, e fu lei a rendere Rio de Janeiro punto di partenza e di arrivo delle escursioni oltreoceaniche nei campi della musica, della letteratura, del teatro, delle arti plastiche, con implicazioni politiche e sociali. Per questo il Secondo Impero fu, secondo lo studioso, un momento decisivo (l’espressione è di Antonio Candido) nella costruzione del sistema di relazioni politiche, sociali e culturali tra Brasile e Italia, quando queste da episodiche divennero sistemiche.

Ricorda anche Nísia Floresta (1810-1885), educatrice e poetessa brasiliana pioniera del femminismo in Brasile, direttrice di un collegio a Rio de Janeiro e autrice di numerose pubblicazioni in difesa di donne, indios e schiavi. Nata nel Rio Grande do Sul, avendo abitato anche nel Pernambuco e a Rio de Janeiro, si trasferì nel 1849 in Europa (Portogallo, Inghilterra, Italia, Grecia ed altro) fino addirittura a morire a Rouen, in Francia.

Primo forte collegamento: è il 1859 quando a Firenze pubblica «Scintille d’un’anima brasiliana», cinque saggi («Il Brasile», «L’abisso sotto i fiori della civiltà», «La donna», «Viaggio magnetico» e «Una passeggiata al giardino di Lussemburgo»); ed è il 1864 quando a Parigi è dato alle stampe il primo volume di «Trois ans en Italie, suivis d’un voyage en Grèce», dove la scrittrice affronta i problemi politici e sociali italiani e riflette sulla storia e le manifestazioni culturali locali. Per il prefattore del libro curato da Marafon, Sotratti e Faccioli, quello di Floresta costituisce un diario di viaggio valido per lo studio della storia italiana dal punto di vista dei dominati.

Anche Carlos Magalhães de Azeredo, fondatore dell’Accademia brasiliana di Lettere, parla della «divina Roma» nelle sue memorie ricordando gli anni in cui vi abitò nell’ultima decade dell’800, mentre Cecília Meireles ne contempla le rovine tra i suoi «Poemas italianos» del 1953: per lei Roma è il principio di tutto. Quindi Murilo Mendes, Haroldo de Campos, Antonio Callado, Silvano Santiago etc. Senza dimenticare Sérgio Buarque de Holanda, che insegnò a Roma tra il 1952 e il 1954, padre di Chico. Sì, proprio quel Chico Buarque destinato a divenire, da vivo, la leggenda non postuma del Brasile nel mondo, patrono di una nuova spiritualità basata sulle parole: esiliato nella capitale italiana nel 1969, ci conobbe per vie «di traverso». Rientrato in Brasile, questo tropicalista non avrebbe più dimenticato l’Italia, e il ristorante «Il Moro» a Fontana di Trevi.

MARINA FACCIOLI. Stereotipi. Affronta questo tema la geografa Marina Faccioli, tra i coordinatori del libro italo-brasiliano. Laureata in Geografia alla Sapienza di Roma con una tesi sullo sviluppo dell’area metropolitana romana, dottorato di ricerca in Geografia urbana e regionale, ricercatrice per l’Istituto di Geografia economica a Verona, professore associato di Geografia nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata, ha studiato le relazioni fra trasformazioni del processo produttivo e forme di riqualificazione delle risorse culturali localizzate, con specifico interesse per un’analisi in chiave regionalista. Filo conduttore della sua attività di ricerca è il tema della valenza culturale che il sistema territoriale locale è in grado di esprimere quale soggetto di forte coesione socio-economica, con particolare riguardo alla definizione e alla qualificazione di una cultura urbana di carattere postindustriale.

«Non credo che i nostri giovani vadano in Brasile in cerca di stereotipi. Dico sempre che non si conosce una città guardando i monumenti ma girando per le strade, e sono convinta che i giovani siano intelligenti, formati, attenti e sensibili a questo». Aggiunge: «Facendo lezione ai ragazzi brasiliani ho trovato delle differenze con i nostri». Innanzitutto disponibilità e fidelizzazione nei confronti degli italiani, da una parte insita nella storia, dall’altra data dall’eco dell’industria italiana, che «ha insegnato molto in Brasile». Altre diversità riscontrate sono nel «senso della terra, che noi non conosciamo: non abbiamo una storia agricola come quella dei brasiliani, appartenenti a un modello istituzionale di agricoltura familiare».

L’attaccamento alla terra, secondo la geografa, ha condizionato e orientato le modalità di politica turistica accolte dai brasiliani, ossia un turismo nelle campagne diverso da quello agrituristico tipico dell’Italia. Questa differente attitudine raccoglie la domanda dei visitatori che vogliono conoscere qualcosa di più degli stereotipi. Da anni, riferisce, sono attive esperienze di turismo etico in campagna, dove si va a conoscere lo stile di vita a partire da una formula di turismo solidale. «Il loro attaccamento alla terra mi ha stupito, perché sta nella capacità di autopromuoversi».

Rio non esisterebbe se non ci fossero le favelas, sostiene la relatrice. «Sulle favelas si è costruita la città», non si tratta di insediamenti, e lì «le persone oggi si autopromuovono e partecipano al gioco collettivo della valorizzazione turistica della favela stessa. Molti studenti vi si trasferiscono per studiare, proprio perché l’Italia non offre prospettive nel settore, i turisti a Roma continuano a diminuire, e non per gli attacchi terroristici. Dovremmo imparare anche noi a fare politica turistica. Intanto i ragazzi hanno cominciato a lavorare nelle favelas aprendo ristoranti e portando italianità».

Riguardo al mare, «dovremmo imparare dai brasiliani, noi che non riusciamo a valorizzare Ostia e rendiamo il litorale romano un pezzo staccato dalla città». Il mare «non basta più come spiaggia, sole, acqua» ma deve divenire il «pezzo di una grande città». Ciò porta oltre le diversità, è un processo identitario che si costruisce in tanti luoghi diversi. «Ho faticato a far capire ai brasiliani la nostra passione per il localismo, poiché hanno dimensioni tali che si parla di natura, foreste, terra e parchi». E di disponibilità culturale, conclude.

CLAUDIO JOSÈ MARAFON. Ricardo Vieiralves, rettore della Uerj, ha incentivato il lavoro congiunto con l’Università di Tor Vergata e, a partire dal 2010, è stata frequente la presenza di professori italiani nei corsi carioca in Geografia e in Turismo, spiega a Specchio Economico il professor Marafon. Questo ha portato comunque a una riflessione: il Brasile è un Paese che riceve ancora pochi turisti stranieri. «La politica del Ministero brasiliano va nel senso di ampliare i numeri dando maggiore visibilità al territorio brasiliano, per renderlo più attrattivo. Detto obiettivo–specifica Marafon–passa per una politica di sicurezza e divulgazione, giacché spesso l’immagine del Brasile è associata a violenza». E ciò non è necessariamente vero, sottolinea il professore.

Turismo sociale, turismo di avventura, natura: questi ed altri elementi garantiscono al Brasile «di poter ricevere sempre più visitatori da tutto il mondo». Ma la politica deve adeguarsi, ed è ciò che l’incontro di questi esperti mira a evidenziare. Infatti, il Brasile è noto solo per alcune delle innumerevoli attrattive.

Però il costo della vita sale anche per il turista: dopo i grandi eventi, e in prossimità del successivo, i Giochi olimpici 2016 che si terranno a partire da giugno, esso è cresciuto senza compassione.

Cosa pensa Marafon di questo? Costituisce un problema? «Stiamo vivendo una crisi molto forte che ha svalorizzato la nostra moneta, il reale: oggi infatti, un euro corrisponde a circa 5 reali. Per il brasiliano la vita è senza dubbio più cara, ma ciò torna a favore del nostro turismo–spiega–. Per il turista internazionale, infatti, è ora più economico recarsi in Brasile, e questo va visto come un vantaggio che abbiamo».

FLAMINIA MANTEGAZZA. Flaminia Mantegazza, responsabile dell’Ufficio Turismo dell’Ambasciata del Brasile, guidato da André Cortes, parla del «Brasile diverso», del Brasile come «esplosione della natura». Così: «Sono solita dire che l’Italia è un museo culturale a cielo aperto, il Brasile è invece un museo naturale. Nel miscuglio di razze presenti, 30 milioni sono gli italiani. Abbiamo ammirazione per la natura–prosegue–e insieme la necessità di valorizzare ciò che è nostro». Una tradizione che «chi è già stato in Brasile percepisce: quello che c’è fuori lo prendiamo e lo trasformiamo».

Si sofferma, quindi, sulla geografia. «Il Brasile è a 12 ore di volo dall’Italia, che racchiude 28 volte. L’influsso turistico brasiliano in Italia è il settimo, mentre gli italiani che visitano il Brasile sono terzi, superati da Francia e Germania. Il Brasile–prosegue Mantegazza–occupa la prima posizione per le risorse naturali, ma solo la ventottesima nell’indice di competitività internazionale. E siamo qui in Italia anche per imparare questo».

Non si può dire di conoscere tutto il Brasile, per estensione il quinto nel mondo con 8,5 milioni di chilometri quadrati, diviso in 5 regioni e sei bioma: Amazzonia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica. Ne fa un quadro veloce la responsabile dell’Ufficio Turismo: «L’Amazzonia è enorme, il fiume ha una dimensione di 6200 chilometri quadrati e da una sponda non si vede l’altra; esso va dai 3 ai 15 chilometri, ha 1100 affluenti e racchiude ogni specie di pesci. In tutto il Brasile si trovano ancora riserve indigene, non solo in Amazzonia ma anche nel Sud-Est e nella zona di Rio dove abitano le tribù». Queste sono, per la relatrice, le giuste esperienze da fare per un turismo sostenibile, con la possibilità di pernottare in palafitte immerse nella natura. Nel bioma amazzonico la spiaggia è visibile con la bassa marea del fiume, e i suoi alberi altissimi creano l’umidità necessaria a far sì che l’ecosistema si riproduca.

Il Cerrado è un bioma che «rappresenta il 23 per cento del territorio e attraversa 15 dei 27 Stati. Caratterizzato da arbusti bassi con una buccia dura e rami contorti e sparsi, ricco di animali e piante, ha una produzione e un’economia delle quali vivono 30 milioni di persone».

Della Foresta Atlantica fanno parte, tra l’altro, il Corcovado e Rio de Janeiro, infatti «al loro interno si trova la foresta che separa la parte Sud dalla parte Nord. Nel percorso di questo bioma vivono 120 milioni di persone e 10 tribù indigene, e da qui proviene il 70 per cento del Pil brasiliano. Cerchiamo di proteggere la foresta, ma essa è molto diminuita: oggi le istituzioni sono impegnate a preservarla. La Foresta Atlantica scorre e taglia tutto il litorale di Bahia».

La Caatinga è «una zona di cactus e piante grasse di foresta non molto fitta, che rappresenta il Nord-Est sconosciuto; comprende 10 Stati e il 10 per cento del territorio popolato da 27 milioni di persone. I cactus fanno parte di un ecosistema particolare perché si possono mangiare o bere». Invece in un altro bioma, quello della Pampa, ultimo Stato nella frontiera con Paraguay e Argentina comprendente il Rio Grande do Sul, «si trova una vegetazione diversa, con piante al di sopra dei 500-800 metri dal livello del mare, ottima per l’allevamento di bestiame. Qui sono le Cascate di Iguazù e molte altre belezze».

«Il bioma del Pantanal, invece–spiega ancora–comprende entrambi i biomi dell’Amazzonia e della Foresta Atlantica, i quali si contagiano a vicenda, creando un’esuberanza di territorio vergine piena di grotte e fiumi incontaminati con 263 specie di pesci e 2 mila specie di piante acquatiche. Dal 2 all’11 aprile 2016 ospiterà l’Adventure Week, frutto della grande tendenza brasiliana per il turismo di avventura e il turismo naturale».

E, ricorda, nel 2018 il Brasile ospiterà la Conferenza mondiale sull’acqua: esso, pur nei suoi problemi di siccità, raccoglie circa il 12 per cento di tutta l’acqua dolce del pianeta. «Certo che l’ecosistema è devastato. Sebbene riusciamo a mantenere tutto ancora in vita, non sappiamo fino a quando. C’è una grande coscienza delle autorità e del popolo, ma sappiamo anche che l’interesse economico, purtroppo, va oltre».

STEFANO SASSI. «Parlo sempre volentieri del Brasile anche se ritengo che sia una delle cose più difficili da fare». Così introduce il suo intervento il giornalista ed economista Stefano Sassi. «Non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di un continente e non di uno Stato. Non si può parlare del Brasile pensando solo a Rio de Janeiro, anzi: forse la cosa meno brasiliana del Brasile è proprio Rio de Janeiro, che ritengo la più bella città dopo Roma. Non per i monumenti ma per la natura: quando i portoghesi arrivarono, videro questo fiume che brillava oro e capirono la bellezza del posto. È l’unica città nel mondo che ha all’interno un parco nazionale, scimmie e serpenti e, fino alla metà degli anni Ottanta, anche otto giaguari che sono stati spostati perché, affamati, scendevano nelle favelas».

Oggi si parla di cambiare l’immagine del Brasile, prosegue il giornalista. «Ho letto che i brasiliani cercano di dare l’appellativo di ‘viaggio intelligente’ alla visita in Brasile. Ma quando parliamo di cultura del Brasile dobbiamo decidere che cosa intendiamo per cultura. I 500 mila brasiliani che ogni anno vengono in Italia sanno esattamente che cosa vengono a vedere, i 200 mila italiani che vanno in Brasile non lo sanno. Al di là della fotografia particolare che tutti conosciamo, quella delle spiagge, le palme, le belle ragazze: ma il Brasile non è questo, o non è solo questo. Fino a qualche tempo fa non sapevo che vi sono reperti etruschi portati da una borbona, come non sapevo per esempio che in Brasile c’è la più grossa isola idromarina del mondo, più grande della Svizzera, con oltre 1 milione e 100 mila capi di bufali allo stato brado».

Sassi si sofferma a descrivere ciò che in Italia si sa meno del Brasile, dal genere musicale del Forrò (ben oltre il Toquinho che tutti sono abituati a conoscere), località che sono patrimonio dell’umanità (cita Minas Gerais), completamente conservate, indios, conventi francescani, alligatori. «C’è un problema di informazione. La lacuna è di voi brasiliani, che dovete far conoscere il vostro Paese, dire che cosa avete, perché il turista sceglie sulla base di quello che sa. Il Brasile andrebbe visitato in lungo e largo, ma ci vuole una vita». (ROMINA CIUFFA)

Anche su SPECCHIO ECONOMICO – Febbraio 2016

(foto di Roberto Franciotti)

(foto di Roberto Franciotti) New York. Si lamenta perché, dice, in America non si parla che l’americano. Dice che le scuole, i media, i cervelli sono, monopolizzati. Si sente italiano più che americano e, a dirla tutta, in Italia c’è stato solo pochi giorni che, contati su 49 anni, non lo rendono proprio italiano. Ma dice «grazie assai» e «statte buono». Ascolta Lucio Battisti, Rita Pavone, Daniele Silvestri, Vasco Rossi. «Sonno» lo pronuncia «sono», e «gente» per lui è un plurale. Non è alto e in America questo non fa onore, soprattutto quando si tratta di giocare a basket. Ha occhi scuri, capelli scuri, cuore scuro. Suo padre è morto. Sua madre vive nell’America più profonda. Entrambi sono nati calabresi. I suoi nonni erano emigranti e così hanno dato alla famiglia una possibilità di crescere.

New York. Si lamenta perché, dice, in America non si parla che l’americano. Dice che le scuole, i media, i cervelli sono, monopolizzati. Si sente italiano più che americano e, a dirla tutta, in Italia c’è stato solo pochi giorni che, contati su 49 anni, non lo rendono proprio italiano. Ma dice «grazie assai» e «statte buono». Ascolta Lucio Battisti, Rita Pavone, Daniele Silvestri, Vasco Rossi. «Sonno» lo pronuncia «sono», e «gente» per lui è un plurale. Non è alto e in America questo non fa onore, soprattutto quando si tratta di giocare a basket. Ha occhi scuri, capelli scuri, cuore scuro. Suo padre è morto. Sua madre vive nell’America più profonda. Entrambi sono nati calabresi. I suoi nonni erano emigranti e così hanno dato alla famiglia una possibilità di crescere.

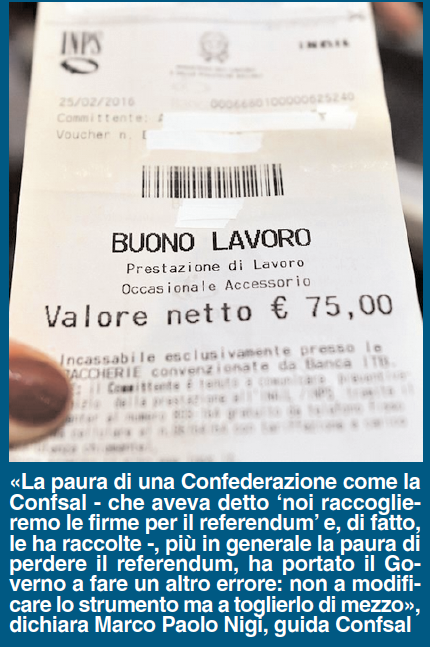

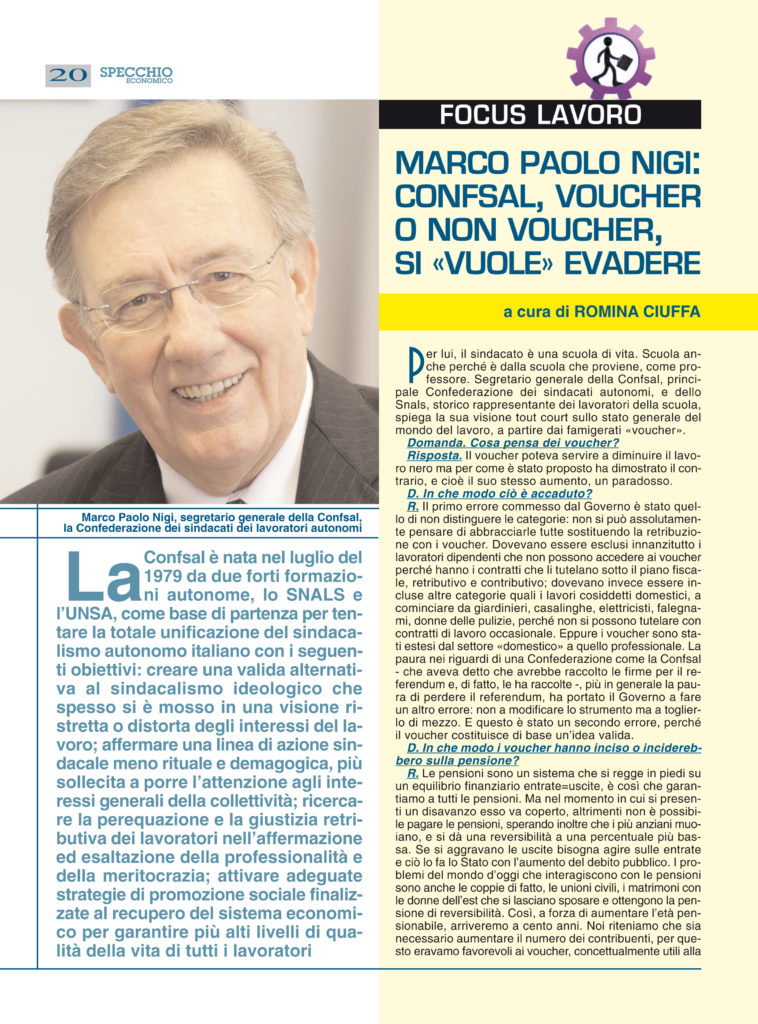

Per lui, il sindacato è una scuola di vita. Scuola anche perché è dalla scuola che proviene, come professore. Segretario generale della Confsal, principale Confederazione dei sindacati autonomi, e dello Snals, storico rappresentante dei lavoratori della scuola, spiega la sua visione tout court sullo stato generale del mondo del lavoro, a partire dai famigerati «voucher».

Per lui, il sindacato è una scuola di vita. Scuola anche perché è dalla scuola che proviene, come professore. Segretario generale della Confsal, principale Confederazione dei sindacati autonomi, e dello Snals, storico rappresentante dei lavoratori della scuola, spiega la sua visione tout court sullo stato generale del mondo del lavoro, a partire dai famigerati «voucher».