IPNOSI. ASPETTI GIURIDICI

di Romina Ciuffa*

psicologa ipnotista

avvocato

PARTE 1. SOGGETTI ABILITATI ALL’IPNOSI. TUTTI?

(segue in PARTE DUE: https://www.rominaciuffa.com/ipnosi-alzati-e-uccidi/)

Introduzione alla prima parte

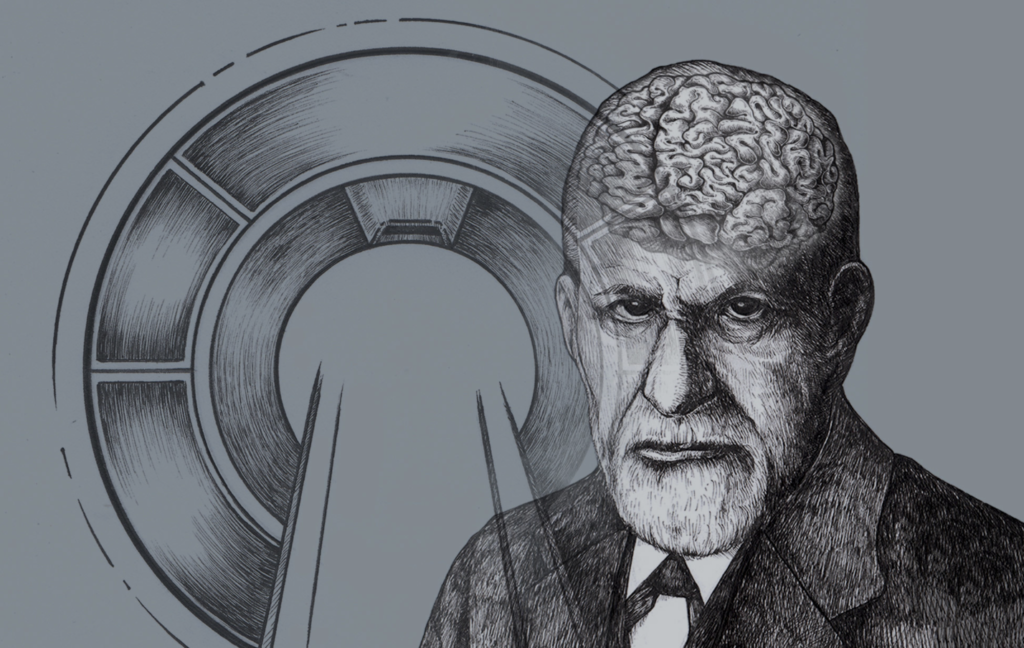

Il presente lavoro intende dare un inquadramento prima facie della normativa applicabile all’ipnosi, meglio detto delle sue contraddizioni giuridiche sia nell’inserimento ad opera del legislatore (nazionale e comunitario), sia nell’interpretazione ad opera della giurisprudenza, della dottrina e degli stessi interessati. Infatti, avallare l’una o l’altra lettura delle norme implica la possibilità di impiegare lo strumento dell’ipnosi in maniera più o meno ampia e in settori distinti; per questo, sono soliti darne una lettura aperta coloro che non esercitano una professione sanitaria e che praticano l’ipnosi in quanto abilitati da un titolo straniero che l’ammette ovvero dopo aver frequentato una scuola in Italia differente da quella di specializzazione. La lettura restrittiva, che ne fa la scrivente, delega l’esercizio dell’ipnosi alle categorie sanitarie – iscritte ai rispettivi Albi – del medico, nei limiti delle finalità curative, dello psicologo e dello psicoterapeuta, nei limiti delle loro competenze di cui alla legge n. 56 del 18 febbraio 1989. L’ipnosi da “intrattenimento”, sebbene non giovi alla categoria, è comunque legittima se fuori tali ambiti; mentre l’ipnologo esperto, non medico e non psicologo, può utilizzarla liberamente in qualità di libero professionista solo ai fini della crescita personale del cliente, per il suo sviluppo e la presa di coscienza, per la riscoperta di risorse e l’insegnamento di tecniche atte al dissolvere disagi e per il miglioramento personale e relazionale.

Non gioverà però a tali ultimi soggetti la condizione obiettiva di non punibilità data dall’art. 728 del Codice penale, che punisce chi ponga taluno, col suo consenso, in stato d’ipnotismo (…), o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, esentandolo invece dalla pena se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria. Nel medesimo Codice si rinviene anche la norma dell’art. 613, che punisce chiunque, mediante suggestione ipnotica (…), pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, e aggrava la pena se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato o se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto. In relazione alle due norme sopracitate, si analizza in questo testo anche la configurabilità del reato impossibile di cui all’art. 49, comma 2, c.p., attraverso l’analisi della concreta possibilità che lo strumento ipnotico sia in grado di produrre tali gravi conseguenze, rispondendo alle domande: è possibile indurre in stato di trance qualcuno senza la sua volontà? È possibile far compiere atti criminosi all’ipnotizzato?

Si tratterà anche della materia civilistica, valutando le teorie che vedono nell’atto negoziale compiuto da chi è stato indotto in trance un atto annullabile, nullo od inesistente; in questo senso partendo dalla norma dell’art. 428 del Codice civile e assimilando la condizione dell’ipnotizzato a quella dell’incapace naturale (nel testo si descriverà meglio la questione anche sul piano definitorio), per giungere all’opposta teoria secondo cui il soggetto in trance è sottoposto ad una vis ablativa, la stessa presente nella violenza fisica che esclude del tutto la riferibilità dell’atto al soggetto coartato (ma escludendo comunque si tratti di vis compulsiva, per il diritto intesa come quella violenza psichica integrata dalla prospettazione di un male ingiusto).

Infine, con riferimento al Codice di procedura penale, si analizzeranno le ipotesi in cui l’ipnosi possa essere impiegata a fini processuali nell’interrogatorio dell’indiziato o nell’escussione probatoria dell’imputato, e di altri soggetti quali i testimoni o la vittima. Si tratterebbe comunque di una prova innominata, atipica, che il giudice ha la facoltà di ammettere ex art. 189 c.p.p. se idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudicante la libertà morale della persona. Si risponderà, così, a questa domanda: la prova assunta attraverso ipnosi coarta tale libertà, anche nel caso di soggetto consenziente o richiedente un’escussione attraverso ipnosi? E si valuteranno le varie ipotesi in cui tale procedura possa essere considerata ottimale (come nel caso della vittimologia), utile (come nel caso delle amnesie e del ricordo di avvenimenti passati), oppure fuorviante (come nel caso di soggetto riluttante).

SOGGETTI ABILITATI ALL’IPNOSI – QUESTIONI

Il fatto che vi sia una questione aperta sull’ipnosi allo stato giuridico della letteratura non fa che definire l’ipnosi in senso positivo, ossia darle legittimità. Invero, essa è presente direttamente solo in due articoli del Codice penale italiano (l’art. 603 e l’art. 728) e indirettamente nell’art. 188 del Codice di procedura penale. Ciò, da una parte rende giustizia alla sua identificazione, dall’altra – per genericità e incompletezza, nonché sinteticità nel suo inserimento – la declassa tra istituti non chiari, sui quali è dovuta (e deve) intervenire la giurisprudenza al fine di dare una spiegazione attuale all’ipotesi del legislatore penale del 1930 (che modificava il precedente Codice Zanardelli, datato 1889) e a quella del legislatore procedurale del 1988 (successiva alle codificazioni del 1865, del 1913 e del 1930). Anni in cui, certamente, non solo l’ipnosi, ma tutta la materia psicologica era considerata al di fuori di una struttura scientifica: questa constatazione di cronologia storica non fa che confermare la necessità che all’ipnosi sia data una definizione più certa e adeguata ai tempi che l’hanno vista evolvere e riconoscere quale possibile metodologia a supporto del medico e dello psicologo nelle materie di loro competenza.

Materie che non hanno avuto facile convivenza prima, collocazione dopo. Con l’entrata dell’Italia nell’Unione europea (definitivo fu il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1º novembre 1993, al quale gli Stati aderenti giunsero dopo un lungo percorso intrapreso dalle Comunità europee precedentemente esistenti e attraverso la stipulazione di numerosi trattati di integrazione). Un primo, rilevante punto è quello relativo alla libera circolazione delle persone nei Paesi membri, che include la possibilità di esportare il proprio titolo conseguito nello Stato di provenienza. in attuazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione. Integrando la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM n. 119 del 2002, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i Paesi membri, approvata l’11 febbraio 2004, la legge n. 4 del 14 gennaio 2013 – emanata in attuazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione (potestà legislativa concorrente) – disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, e in esse può esser fatta rientrare quella dell’ipnologo, se assimilata a quella del libero professionista intellettuale. Assimilazione che è compiuta con leggerezza e forzatura, oltre che scarsa quando non assente cognizione di causa, da chi ha interesse ai suoi effetti giuridici.

La tesi per cui la professione di “ipnotista” debba essere garantita sic et simpliciter senza necessità di essere inserita in un ambito più ampio e declinato (come quello della professione medica o psicoterapeutica) è sostenuta informalmente da molti, formalmente solo da alcuni Paesi, la Svizzera o la Gran Bretagna ad esempio. Con riferimento a quest’ultima, la British Medical Association nel 1955 riabilitava ufficialmente l’ipnosi; la Commissione di studi designata si ispirò per molto tempo al rapporto presentato da Husson[1] all’Académie Royale de Medécine nel 1831 (comunque non accolto dal plauso dei suoi tempi), e dichiarò che le conclusioni di suddetto rapporto erano “fortemente anticipatrici e per la maggior parte ancora valide”. Ciò, però, non avveniva in altri Paesi, tra i quali spicca la Francia, nonostante gli studi compiuti da Jean-Martin Charcot (fondatore della clinica psichiatrica presso l’Ospedale della Salpêtrière di Parigi, il primo a utilizzare l’ipnosi come cura nel fenomeno del “grand hypnotisme” negli isterici) ed i lavori compiuti dal suo allievo Pierre Janet (“La Médecine Psychologique”), e nonostante l’alternativa versione di Hippolyte Bernheim, fondatore della Scuola di Nancy (che intendeva l’ipnosi come una sorta di sonno o stato alterato di coscienza prodotto dalla suggestione, con implicazioni terapeutiche ed un fondamento più psicologico che neurologico).

Né tale riabilitazione avveniva altrove, salvo rare eccezioni tra cui spiccano gli Stati Uniti (nel 1958 l’American Medical Association inserì l’ipnosi nella terapia medica, precisandone le condizioni d’impiego), che riconoscono la professione indipendente di ipnoterapista dal 1979, e la cui American Medical Association ha recentemente deciso che, dal 1° gennaio 2004, anche gli ipnotisti non terapeuti (non-licensed) possano operare nella Sanità[2].

Tornando in Europa, il principio della libera circolazione delle persone negli Stati membri farebbe dedurne la constatazione che – in mancanza di una regolamentazione italiana della professione di ipnoterapista e di una previsione che la vincoli al conseguimento di un diploma o all’appartenenza ad un determinato ordine professionale – si sia ottenuto un lasciapassare per gli “ipnotisti” inglesi e svizzeri (o altri aventi simile riconoscimento) ad esercitare in Italia, senz’aggiuntivo titolo se non quello conseguito nello Stato di provenienza. Così anche affermava (5 gennaio 2005) l’ufficio legale europeo, motivando: “Se la professione di cui si tratta non è regolamentata nello Stato di accoglienza, allora non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche; è possibile cominciare a svolgere tale professione in questo Stato alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini nazionali e con gli stessi diritti e gli stessi obblighi”.

È oltremodo evidente come il mancato riconoscimento nel nostro ed in altri Paesi europei del titolo riconosciuto di ipnologo/ipnoterapista – conseguibile (in Gran Bretagna ad esempio) previa frequentazione di corsi aperti anche ai non laureati, e con la correlata possibilità di stipulare la relativa assicurazione di indennità professionale – produca presso di noi una confusione foriera di gravi effetti giuridici, a partire da quelli drastici di cui all’art. 348 del Codice penale italiano che prevede, per chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, una pena della reclusione fino a sei mesi o una multa da 103 a 516 euro. La Corte di cassazione ha chiarito che incorre in tale reato “chi è sfornito del titolo richiesto (laurea, diploma) o non ha adempiuto alle formalità prescritte come condizione per l’esercizio della professione (ad esempio, l’iscrizione all’albo) o ne è stato sospeso o interdetto”. Lo stesso giudice ha chiarito, con sentenza n. 34200 del 6 settembre 2007, che non ha importanza ai fini della configurabilità del reato che il paziente sia più o meno cosciente della carenza del titolo abilitativo. La vexata quaestio è: si tratta, nel caso dell’ipnotista riconosciuto altrove, di esercitare abusivamente in Italia la professione ex art. 348 c.p., ovvero è applicabile la copertura UE?

La risposta è duplice e contraddittoria, sempre fondata su considerazioni di parte e interpretazioni disfunzionali, ricordando come lo stesso “concetto” di ipnosi, oltre che il metodo, sia soggetto a valutazioni differenziate a seconda che esso si contestualizzi in un ambito curativo-terapeutico, ovvero con finalità spettacolari, o infine volte al solo miglioramento delle condizioni della persona senza chiamare in causa i presupposti di diagnosi e guarigione. Non da ultima la questione del proliferare di “professionisti” in ipnologia e scuole ad uopo costituite, un intero sistema alias un giro d’affari che, prima di chiamare in causa il paziente, punta al lucro di chi lo costituisce: in Italia potrebbe essere integrata la fattispecie del reato di abuso della credulità popolare di cui all’art. 661 c.p. nel caso di coloro che istigano all’esercizio della professione medica e dell’ipnosi persone non qualificate, ossia scuole, corsi, meeting, organizzati con l’intento di abilitare alla pratica clinica dell’ipnosi. Niente di molto diverso di quanto avvenga nella polemica sul coaching, così come in molti altri campi nei quali lo strumento è impiegato. Senza considerare l’assenza, per costoro, di un codice deontologico e di un Albo ad uopo.

Analogicamente, in tema di investigazioni, l’International Society of Hypnosis allarmisticamente sottolineava in due risoluzioni (ottobre 1978 ed agosto del 1979) la tendenza degli agenti di Polizia, con un training minimo in ipnosi e senza una vasta competenza professionale, ad usare l’ipnosi per facilitare presumibilmente il ricordo di testimoni e vittime circa gli accadimenti in relazione a qualche crimine. La Società si oppone all’uso da parte della Polizia di questa tecnica, suggerendo che tali attività debbano eventualmente essere effettuate con l’aiuto di psichiatri e psicologi, esperti nell’uso forense dell’ipnosi, che costoro siano sempre presenti durante l’interrogatorio e che delle sedute sia sempre fatta una completa videoregistrazione. Direttive anche imposte all’FBI dal Dipartimento della Giustizia,.

Tornando all’Italia, la premessa necessaria la fanno l’art. 1 e l’art. 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989 sull’ordinamento della professione di psicologo. Il primo definisce la professione di psicologo, e lo legittima all’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, oltre che alle attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito, ma solo dopo aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale (art. 2). In virtù dell’art. 3, invece, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti: questa norma non è sormontabile. L’affermazione che l’ipnosi sia competenza dello psicologo o dello psicoterapeuta, per la giustizia della rappresentazione della normativa, è legata alla finalità per cui tale strumento è impiegato. Una volta espresso il vincolo tra ipnosi e psicoterapia, la prima assumerà il ruolo che le spetta: quello di un metodo specifico avente finalità terapeutica.

Nel caso del medico, egli potrà utilizzare l’ipnosi senza aver conseguito la specializzazione da psicoterapeuta, ma solo nell’ambito curativo che è proprio della sua professione e per il quale ha conseguito l’abilitazione, come è nei casi di analgesia o anestesia; gliene sarà invece inibito l’uso nel senso di sollevare il paziente da problemi psicologici. Esattamente come costituirebbe abuso quello dell’ostetrica che inducesse la trance ipnotica nella partoriente, o dell’infermiere che lo facesse per calmare il paziente ospedalizzato. Tale abuso potrà cioè perpetrarsi nel caso in cui il medico improntasse un intervento ipnotico con finalità psicoterapeutiche, psichiche e non fisiche. Il Codice di deontologia medica del 1978 imponeva ai medici di ispirarsi alle conoscenze scientifiche (art. 4) e di non favorire in qualsiasi modo chi esercita abusivamente un’attività sanitaria ivi compresa l’ipnosi-terapia (art. 93), con un espresso riferimento, dunque, alla materia oggetto del presente lavoro.

Riferimento contenuto anche nell’art. 128 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente al medico provinciale di autorizzare chi non eserciti la professione sanitaria a trattenimenti di ipnotismo, con ciò affermando la liceità dell’ipnosi solo a titolo di intrattenimento pubblico (spettacolarizzazione) ma non nel caso di fini scientifico-terapeutici. Infatti, tale norma non si riferisce ai medici (“a chi non eserciti la professione sanitaria”); e se il medico provinciale può accordare l’autorizzazione a trattamenti di ipnotismo nei casi “non sanitari”, non potendosi consentire ciò che è vietato dalla legge, se ne deduce che – per il principio di non contraddittorietà dell’ordinamento giuridico – è ammessa in nuce l’ipnosi quando utilizzata per finalità scientifiche.

Proprio attraverso tale norma Guglielmo Gulotta risponde alle seguenti domande: “(…) Può un non medico utilizzare l’ipnosi senza finalità curative? Può un non medico ipnotizzare con finalità curative? Lo psicologo a questi riguardi può considerarsi differentemente da tutti gli altri non medici ed essergli consentito ciò che agli altri non medici non è consentito?”[3]. Nessun dubbio, per lui, di una risposta affermativa nel caso del mero esercizio dell’ipnosi senza finalità terapeutiche anche da parte di chi non sia medico (anche se è sempre sconsigliabile–aggiunge–che una persona non preparata utilizzi questo mezzo a scopo dimostrativo o di divertimento).

Risponde a tali domande anche attraverso l’analisi della sentenza della IV Sezione della Corte di cassazione del 10 luglio 1969, per cui “non può contestarsi che la terapia ipnotica sia riservata agli esercenti la professione sanitaria regolarmente iscritti all’albo professionale: è sufficiente in proposito ricordare l’art. 728 comma 2, c.p., il quale consente, a scopo scientifico e curativo, il trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà altrui, mediante narcosi o ipnosi, soltanto agli esercenti la professione sanitaria, vietandola a chi ad essa non è abilitato” (dell’art. 728 c.p. e degli altri che richiamano l’ipnosi in ambito penalistico, che tratterò nel capitolo seguente). A ben vedere, ed oppositivamente a tale pronuncia del giudice supremo, la norma di cui all’art. 728 c.p. – volta a punire chiunque ponga taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o di ipnotismo, o esegua su di lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona – è costruita dal legislatore non al fine di vietare al non medico l’attività di ipnotismo, bensì per escludere, in suo capo, la causa di giustificazione che invece applica all’esercente una professione sanitaria che abbia commesso il medesimo fatto a scopo scientifico o di cura. In sintesi, il non medico non potrà fruire dell’esenzione, ma non gli è per ciò solo vietata la pratica dell’ipnotismo. L’esempio lampante è quello della “suggestologia” bulgara, che utilizza tecniche di tipo ipnotico a scopi di insegnamento delle lingue straniere.

Resta fermo il fatto che un non medico non possa utilizzare l’ipnosi a scopo terapeutico, e sono imputabili del reato di cui all’art. 348 c.p. il “guaritore” e chi esprime giudizi diagnostici e, valendosi del metodo della psicoterapia suggestiva, consigli cure ai malati che si rechino a consultarlo: è, infatti, necessario il controllo medico per evitare i pericoli di mancanza di diagnosi o del mancato accertamento dell’eventuale guarigione o peggioramento. Ossia: non esiste divieto di ipnotizzare a scopi non terapeutici, ma resta ferma la responsabilità dell’agente se ciò possa procurare pericolo all’incolumità della persona[4].

E lo psicologo può? Gulotta risponde così, con una spiegazione concreta e razionale: “Soprattutto nell’ipnosi è da dire che la differenza tra l’aspetto sperimentale e quello clinico rende indispensabile la funzione dell’ipnotista psicologo, dato che nelle facoltà mediche non si insegna la sperimentazione del comportamento umano. E poiché come sempre la clinica e la sperimentazione sono strettamente legate, anche lo psicologo ipnotista rigorosamente diretto alla sperimentalità deve avere pratica dell’ipnoterapia. Ciò soprattutto perché il clinico poi possa avvantaggiarsi di ciò che lo sperimentalista gli mette a disposizione. Non a caso la Società internazionale d’ipnosi è chiamata d’ipnosi clinica e sperimentale”[5]. La psicoterapia non è di pertinenza medica: in entrambi i casi del medico e dello psicologo dev’esservi un’adeguata preparazione (Freud sosteneva fermamente questo). Lo psicologo specializzato ha però compiuto, rispetto al medico, studi che attengono direttamente alla diagnosi e alla terapia dei disturbi psicopatologici, salvo che il medico non abbia approfondito adeguatamente la materia. Se ne deduce la possibilità di impiegare l’ipnosi come strumento alternativo, tra i vari in possesso dello psicologo.

In conclusione, l’ipnologo esperto, non medico o psicologo, non può praticare l’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche, ma può utilizzarla liberamente, in qualità di libero professionista, ai fini della crescita personale del proprio cliente, per il suo sviluppo e la presa di coscienza, oltre che per la riscoperta di risorse e l’insegnamento di tecniche atte al dissolvere disagi e per il miglioramento personale e relazionale. (ROMINA CIUFFA) (…)

*Romina Ciuffa, psicologa, riceve in centro storico a Roma, ai Castelli Romani (Monte Compatri) e, su appuntamento, a Milano (info@rominaciuffa.com)

NOTE

[1] Nel 1831 Husson presentò all’Accademia un dettagliato resoconto finale, volto a sottolineare da un lato la realtà dei fenomeni di magnetizzazione e la loro applicazione clinica, dall’altro la necessità di un intervento dell’Accademia per garantire l’impiego esclusivamente medico della magnetizzazione. Il resoconto finale nonostante le pressioni di Husson non venne discusso dall’Accademia, che si trincerò su posizioni di chiusura, opponendosi alla pubblicazione del rapporto.

[2] Tra gli Stati americani che ammettono l’uso delle tecniche ipnotiche a scopo investigativo o giuridico: California, Texas, Alabama, California, Pennsylvania, Alaska, Michigan, Utah, Arizona, Minnesota, Virginia, Connecticut, Missouri, Washington, Delaware, Nebraska, West Virginia, Florida, New York, Indiana, Hawaii, North Carolina, Iowa, Illinois, Oklahoma, Kansas. Codici deontologici e rigide linee guida governano l’uso dell’ipnosi a scopi forensi, e non è ammesso l’uso della trance ipnotica nei confronti degli imputati o dei sospettati. In altri Stati come Georgia, South Dakota, Wyoming, Mississippi, Louisiana, Colorado, Nevad,a North Dakota, Idaho, New Mexico, Oregon, Ohio, New Jersey, Tennessee, Texas, sono richieste procedure di salvaguardia e verifica incrociata affinché le testimonianze rese in stato ipnotico siano ammissibili.

[3] GULOTTA G., Ipnosi. Aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici, 1980, Giuffré, 425.

[4] GULOTTA G., cit., 435.

[5] GULOTTA G., cit., 436.

A circa 20 chilometri dalla Slovenia, 100 dall’Austria, 150 dalla Croazia, di certo Udine è più vicina all’est europeo che non all’Italia. In molti sensi. E nonostante potrebbe fregiarsi di un senso quasi «padano», nordico, per la sua altitudine, ricchezza, posizione, e rivendicare più di altre Regioni italiane la distanza da Roma, in senso politico, è una città di integrazione e di diritti civili. Per definizione. Sarà, il fatto che il Friuli-Venezia Giulia ha già uno Statuto speciale, dunque autonomia ed esperienza; sarà che in questi ultimi 10 anni è stata retta da un sindaco di centro-sinistra; sarà che l’identità friuliana non si misura sulla carta ma sul campo, e che esiste una lunga storia di emigrazione ed immigrazione che vede Udine attiva (ne sono testimoni i «fogolâr furlans», associazioni di friuliani nel mondo); sarà la coabitazione con l’Europa, quella del nord e dell’est.

A circa 20 chilometri dalla Slovenia, 100 dall’Austria, 150 dalla Croazia, di certo Udine è più vicina all’est europeo che non all’Italia. In molti sensi. E nonostante potrebbe fregiarsi di un senso quasi «padano», nordico, per la sua altitudine, ricchezza, posizione, e rivendicare più di altre Regioni italiane la distanza da Roma, in senso politico, è una città di integrazione e di diritti civili. Per definizione. Sarà, il fatto che il Friuli-Venezia Giulia ha già uno Statuto speciale, dunque autonomia ed esperienza; sarà che in questi ultimi 10 anni è stata retta da un sindaco di centro-sinistra; sarà che l’identità friuliana non si misura sulla carta ma sul campo, e che esiste una lunga storia di emigrazione ed immigrazione che vede Udine attiva (ne sono testimoni i «fogolâr furlans», associazioni di friuliani nel mondo); sarà la coabitazione con l’Europa, quella del nord e dell’est.

Capuleti e Montecchi, il clima a Verona è simile. L’amore non c’entra. Un nuovo sindaco da giugno, Federico Sboarina, e qui con me l’uscito, Flavio Tosi, che è stato primo cittadino per 10 anni rendendo la città una capitale d’Europa. I temi che affrontiamo con chi ha governato la città degli innamorati, della lirica, del marmo, dello Spritz, sono quelli dell’agognata (ma quanto?) autonomia del Veneto, degli scontri politici in seno alle divisioni del centrodestra, delle opere da realizzare o realizzate a Verona, della crisi dell’Arena (è del 16 ottobre l’incontro tra il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e Sboarina che ha sancito la fine del commissariamento. Tosi riassume l’accaduto degli ultimi anni: «Una pessima figura internazionale), della revoca del project financing per risollevare l’ex Arsenale austriaco «Franz Josef I» che da tempo attende una riqualificazione, del tema del degrado e dell’insicurezza balzato di recente alle cronache.

Capuleti e Montecchi, il clima a Verona è simile. L’amore non c’entra. Un nuovo sindaco da giugno, Federico Sboarina, e qui con me l’uscito, Flavio Tosi, che è stato primo cittadino per 10 anni rendendo la città una capitale d’Europa. I temi che affrontiamo con chi ha governato la città degli innamorati, della lirica, del marmo, dello Spritz, sono quelli dell’agognata (ma quanto?) autonomia del Veneto, degli scontri politici in seno alle divisioni del centrodestra, delle opere da realizzare o realizzate a Verona, della crisi dell’Arena (è del 16 ottobre l’incontro tra il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e Sboarina che ha sancito la fine del commissariamento. Tosi riassume l’accaduto degli ultimi anni: «Una pessima figura internazionale), della revoca del project financing per risollevare l’ex Arsenale austriaco «Franz Josef I» che da tempo attende una riqualificazione, del tema del degrado e dell’insicurezza balzato di recente alle cronache.

«Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».

«Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».

Il cancro è una malattia a base somatica, che colpisce il corpo. Ma non risparmia la mente: l’abbattimento psicologico che si verifica a causa delle difficili cure e dell’aspettativa di vita, spesso declinata in negativo, ha una componente molto forte sulle possibilità di guarigione, a partire dall’influenza sullo stile di vita cui il paziente oncologico aderisce. La famiglia è coinvolta integralmente nel processo psicologico. La Sipo, Società italiana di psico-oncologia, ne prende atto sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985: sorta come associazione integrante le figure professionali (psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari) che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie, promuove la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca.

Il cancro è una malattia a base somatica, che colpisce il corpo. Ma non risparmia la mente: l’abbattimento psicologico che si verifica a causa delle difficili cure e dell’aspettativa di vita, spesso declinata in negativo, ha una componente molto forte sulle possibilità di guarigione, a partire dall’influenza sullo stile di vita cui il paziente oncologico aderisce. La famiglia è coinvolta integralmente nel processo psicologico. La Sipo, Società italiana di psico-oncologia, ne prende atto sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985: sorta come associazione integrante le figure professionali (psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari) che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie, promuove la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca.