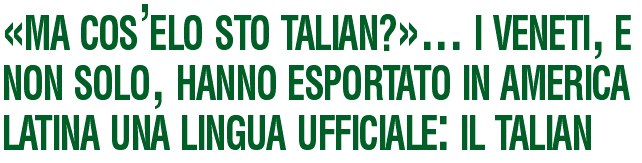

MA COS’ELO STO TALIAN? I VENETI, E NON SOLO, HANNO ESPORTATO UNA LINGUA UFFICIALE: IL TALIAN

![]()

«El talian ze la seconda lengoa più parlada del Brasil. Ricognossesto par el governo brasilian come na lengoa de imigirassion, referensa cultural del Brasil». Talian non è un italiano senza la i ma è una lingua a sé stante, che probabilmente nessuno ha mai sentito nominare. Ma parlare, sì. In Veneto. Non solo: essa è impiegata come lingua madre da circa 500 mila persone in 133 città, complessivamente da 4 milioni di persone nel mondo. E ne siamo noi gli autori, o meglio (a Cesare quel che è di Cesare), i veneti. Noi, che ci lamentiamo (o vantiamo) che l’italiano si parli solo in Italia, non sappiamo che abbiamo una lingua tutta nostra che, andatasi ad integrare ed arricchire con il portoghese delle terre d’emigrazione, ha acquisito la propria autonomia. Paradossalmente: a) di questa lingua i parlanti si vergognano; b) essi credono che si tratti di italiano puro e semplice; c) molti di loro non sono mai entrati a contatto con un italiano «vero».

Dal 2009 il talian è persino patrimonio linguistico negli Stati brasiliani del Rio Grande do Sul e di Santa Catarina e lingua co-ufficiale, con il portoghese, nel comune di Serafina Corrêa, la cui popolazione è al 90 per cento di origine italiana; nel 2014 è stato dichiarato parte del patrimonio culturale del Brasile ed è impiegato come lingua madre in 133 città. Una lingua viva, usata quotidianamente sul lavoro, all’università, nelle canzoni e nelle poesie, in teatro, alla radio o in tv: nella piccola città di Sananduva si può, ad esempio, ascoltare nei programmi settimanali «Radio Sananduva» e «Taliani bonna gente», oltre 20 anni di programmazione ininterrotta.

Durante la seconda guerra mondiale il talian fu proibito dal dittatore Getúlio Vargas: entrando in guerra a fianco degli alleati fu proibito insieme al tedesco; la sfida degli emigranti, molti dei quali carcerati, era incentrata sull’impossibilità di parlare un’altra lingua che non fosse il talian; fortunatamente, la lingua dei veneti del Brasile non solo si è mantenuta dopo allora, ma fortificata.

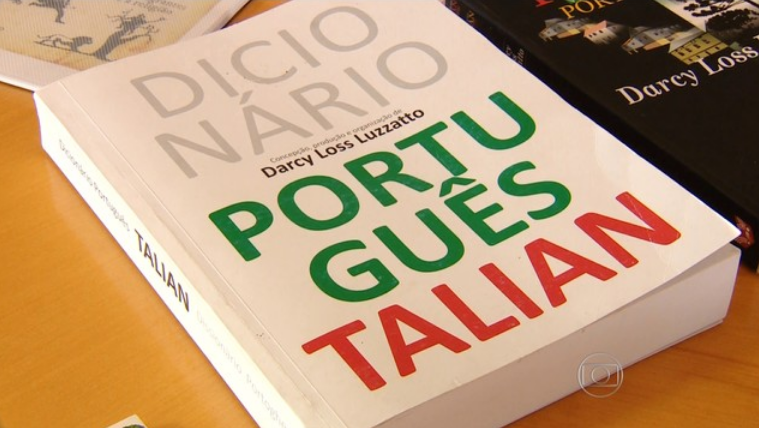

Darcy Loss Luzzatto è autore di un vocabolario «brasiliano-talian» di oltre 800 pagine: «I nostri vecii, co i ze rivadi, oriundi de i pi difarenti posti del Nord d’Italia, i se ga portadi adrio no solche la fameia e i pochi trapei che i gaveva de suo, ma anca la soa parlada, le soe abitudini, la soa fede, la so maniera de essar. Qua, metesti tuti insieme, par farse capir un co l’altro, par forsa ghe ga tocà mescolar su i soi dialeti d’origine e, cossita, pianpian ghe ze nassesto sta nova lengua, pi veneta che altro, parchè i veneti i zera la magioranza, el talian o Veneto brasilian». Di lui è riportata una pagina su Wikipedia, ma in dialetto veneto, che lo descrive come «uno dei esponenti pi conossui de leteratura taliana o vèneto-brasiliana». Perché, per chi non lo sapesse, esiste un «Wikipedia in lengua vèneta» con 10.975 voci (10.975 voxe).

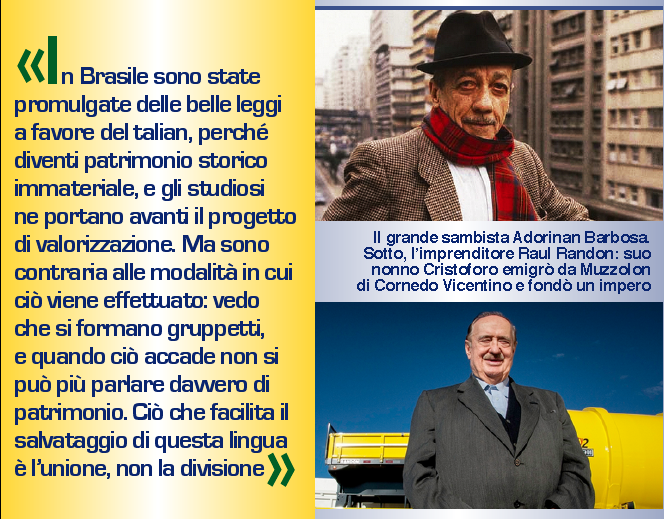

Il talian, parlato dai discendenti di quei veneti che partirono nel 1875 in seguito alle disastrose condizioni nelle quali la loro regione si era venuta a trovare per l’annessione all’Italia, si illumina anche di illustri: da Anna Pauletti Rech cui la città di Caxias do Sul ha nominato un intero quartiere, a Raul Randon, classe 1929 (nipote dell’emigrante Cristoforo), titolare di un gruppo industriale con 9 mila addetti a Caxias do Sul e di un’impresa agricola con ettari di vigneti e meli, che di recente ha ottenuto dall’università di Padova la laurea in ingegneria gestionale ad honorem. E molti altri.

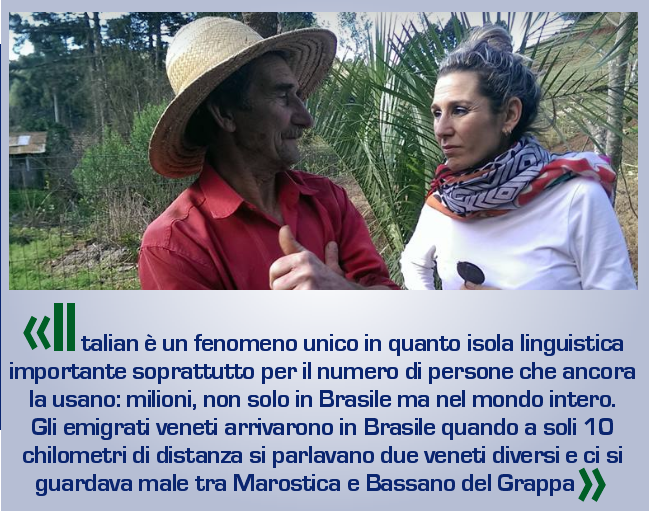

Ma cos’elo sto talian? Lo chiediamo a un’esperta, la padovana Giorgia Miazzo; interessata alla cultura dell’America Latina, vi ha vissuto molto tempo. Origini, passione e sensibilità, unite alla padronanza di alcune lingue, l’hanno portata a confrontarsi con le comunità italiane all’estero e a plasmare un enorme bagaglio culturale, umano e professionale raccolto nelle sue ricerche antropologiche e linguistiche. Ha così realizzato un progetto, anche editoriale e didattico, inerente alla ricostruzione della memoria storica e linguistico-culturale dell’emigrazione veneta nelle Americhe, in cui espone il fenomeno del talian.

Domanda. Come mai si è avvicinata, quasi immedesimata, al talian?

Risposta. Sono un’interprete e traduttrice, ho trascorso anni all’estero, anche in Brasile, e lì, da linguista, mi sono appassionata alla realtà dell’emigrazione. Così ho avviato il progetto «Cantando in talian» che cerco di portare avanti parallelamente in Italia e in Brasile, perché da entrambe le parti c’è una grandissima ignoranza, intesa come carenza di conoscenza di questo fenomeno, sia dal punto di vista sociologico-storico che dal punto di vista linguistico.

D. Cos’è il talian?

R. Un miscuglio fra i dialetti del Nord Italia – li chiamo dialetti solo perché non sono stati riconosciuti in Italia, ma sono lingue a tutti gli effetti – con un peso sicuramente molto più forte in Veneto, terra di grandissima emigrazione. Il portoghese risulta nelle parole mancanti, e l’attaccamento alla propria terra fa sì che questa lingua si «lusitanizzi». Il talian è un fenomeno meraviglioso e unico in quanto costituisce un’isola linguistica importante soprattutto per il numero di persone che ancora la usano, che sono milioni non solo in Brasile. Nel mondo intero riflette alti numeri: in Messico la comunità di Chipilo ha accolto 5 mila persone dal Trevigiano, che ancora parlano il veneto; altre significative realtà sono in Venezuela e in Sudafrica, sebbene il numero brasiliano non abbia eguali. Questa lingua diventa anche prestito: all’interno delle comunità venete in Brasile, ad esempio, invece di dire «zoccolo» si impiega il termine «tamanco», in origine lo zoccolo portoghese.

D. In cosa è consistita l’emigrazione veneta in Brasile?

R. Gli emigrati veneti arrivarono in Brasile quando – fattore importantissimo – a soli 10 chilometri di distanza si parlavano due veneti diversi e ci si guardava male tra Marostica e Bassano del Grappa. È allora che questa lingua giunge in Brasile e in qualche modo si mescola: il talian è a tutti gli effetti un miscuglio di veneto soprattutto con base vicentina-bellunese-trevigiana e con parole portoghesi. L’uso dello stesso e la convivenza fra quelle genti fa sì che l’italiano diventi più portoghese-brasiliano. Con questa caratteristica: se in Veneto manteniamo ancora i confini tra un dialetto e l’altro, tra una provincia e l’altra, in Brasile la lingua si è integrata e, oltre al veneto, ha preso anche qualche calco del lombardo, del piemontese, del friulano, del trentino. E si possono ascoltare comunità che usano la lingua portoghese ma che usano espressioni tipiche venete. Sicuramente è una lingua differente perché ha preso un’altra strada, e se vogliamo possiamo passarla come una nuova lingua neolatina perché in realtà non coincide con i nostri dialetti veneti; ma sicuramente garantisce una grande comunicazione con noi, perché è una lingua che capiamo.

D. Brasile dove?

R. Parliamo del Rio Grande do Sul, che è una realtà più mescolata tra vicentini-trevigiani-bellunesi, a differenza di altre comunità in Brasile. A me piace sempre ricordare quella della città di Colombo, nello Stato del Paraná, vicino a Curitiba: gli emigrati sono partiti tutti dalla Val Brenta ed hanno formato un talian che è praticamente identico alla lingua che ancora parliamo in Italia, con alcune parole che per noi sono ormai in disuso; per esempio per dire «suocero» o «suocera» dicono «il mi missiè e la mi madonna», parole che usavano i miei nonni. Questa è un’altra realtà stupenda, quella di una lingua più arcaica, di 100 anni fa, che non si è mescolata con il portoghese né con altre realtà del Veneto o del Nord Italia. In sintesi: ci sono tanti talian come ci sono tanti dialetti veneti. Quando opero in queste comunità avverto la loro vergogna di parlare talian: non conoscono la differenza tra veneto, talian e italiano, pensano che il loro talian si parli in Italia e lo parlano senza sapere nulla della propria lingua, perché quando emigrarono erano quasi tutti analfabeti.

D. Come reagirono il Governo italiano e quello brasiliano a quell’ondata migratoria?

R. Mentre il Governo italiano aveva tutto l’interesse a mandare via gente, perché eravamo in troppi, il Governo brasiliano e le compagnie di navigazione si facevano forza della grande ignoranza di coloro che arrivavano; all’epoca il Brasile intendeva fortemente popolare la terra meridionale. che rischiava di essere dominata o presa da altri Stati, e dare in mano ai bianchi il potere evitando che passasse ai neri, sebbene la schiavitù fosse stata abolita. Si aggiunge a ciò il fatto che il governatore Don Pedro II aveva compiuto dei viaggi in Veneto e nel Trentino, rimanendo ammaliato dalla bellezza e dal nostro modo di lavorare la terra, e conosceva i veneti come gente calma, morigerata, grandi lavoratori, ma soprattutto ignoranti, devotissimi alla famiglia e alla religione, in breve gente che avrebbe obbedito. Questa migrazione del 1875 la si può definire eroica perché è stata la più antica e la più difficile; dal 1900 parte poi l’Italia meridionale, circa 3 milioni di persone. Il Nord continua a partire, ma in una emigrazione diversa: quelli del Sud, infatti, vanno verso San Paolo. Nei recenti Mondiali di calcio tenutisi in Brasile si è fatto cenno all’emigrazione siriana, libanese e africana, mentre dell’europea, di quella tedesca, della nostra non si è parlato: una vergogna, anche perché i tedeschi partirono 50 anni prima di noi. Il 1875 fu una data importante perché partì la prima nave, «Sofia», con 380 famiglie, alla volta del Brasile, per sopravvivere e trovare fortuna.

D. Perché si chiama «talian» e come è percepito?

R. Perché qualcuno in Brasile, intorno a un tavolino, ha deciso che si dovesse chiamare così. Per essere più corretti, si sarebbe dovuto chiamare «italo-veneto-brasiliano». Inoltre non bisogna dimenticare le piccole comunità, che hanno bisogno di più ascolto, quali quelle insediate a Rio de Janeiro o a Minas Gerais; all’interno di quest’ultimo sono tre quelle di origine veneta, che nel 2007 siamo andati a trovare. Era questa la prima volta che loro vedevano un italiano. Le piccole comunità sono le meno contaminate dalla politica, la quale fa grandi danni sulla cultura. Lo stesso errore lo compiono le scuole di italiano quando in Brasile dicono che il talian non esiste più, che è la lingua degli ignoranti: chi parla veneto è visto in termini non buoni, perché sono i veneti i primi a nutrire una grande vergogna per la propria lingua, si sono sempre visti così, hanno sempre lavorato nei campi, sentendosi inferiori. Il popolo veneto non ha una grande autostima, eppure ha fatto grandi cose, e con umiltà. Con il mio progetto contrasto la tendenza a spostare coloro che parlano talian sull’italiano, facendo piuttosto conoscere la lingua dell’emigrazione che ha attraversato l’Oceano, una lingua sacra perché ce l’ha fatta dando la forza al popolo che la parlava tramite le messe, i canti, i ritornelli, i proverbi. Questa gente ce l’ha fatta con la cultura, con il folclore, con la lingua rimasta viva, che ricorda la propria famiglia e la propria terra. Tutto ciò non è stato fatto in italiano, ma in talian; il nostro lavoro cerca di dare dignità al dolore di coloro che hanno sofferto in modo estremo, senza che mai nessuno dicesse «grazie».

D. Il tema della migrazione è particolarmente acceso. Ma la nostra?

R. È delicato: se parlo nel mio lavoro di emigrazione la gente borbotta. L’anno scorso sono morte 6 mila persone nel Mediterraneo, emigrazione vuol dire vergogna, umiliazione, orfani. Ricordare la nostra emigrazione rende attiva la nostra memoria storica: ci definiamo un Paese antico ma non ricordiamo cos’è successo 100 anni fa. Anche nelle scuole andrebbero cambiati i programmi, si parla di Medioevo per tre anni e non si tocca la storia recente.

D. In che modo ha sviluppato il suo progetto e quali sono gli enti culturali e accademici che lo hanno sostenuto?

R. Ho aperto due sezioni dello stesso progetto, «Cantando in talian» e «Scoprendo il talian», e ne ho fatto due libri, in seguito tradotti in portoghese. «Scoprendo il talian. Viaggio di sola andata per la Merica» racconta la parte storica del Veneto non solo attraverso i miei racconti ma anche attraverso le lettere degli emigrati e un’analisi dei numeri e delle partenze, sulla base di una ricerca che ho compiuto in 12 anni tra il Rio Grande do Sul, il Paranà, Santa Caterina, Minas Gerais, e attraverso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la UFSC di Santa Catarina, l’UFPR del Paraná e l’UFRJ di Rio de Janeiro. È stato un lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale linguistico dell’emigrazione veneta in Brasile attraverso la musica e la glottodidattica ludica. Nell’altro libro, «Cantando in talian», per il tramite di 10 canti degli emigranti sono sviluppate delle attività didattiche funzionali all’uso della grammatica, della morfologia e del lessico con proverbi, espressioni tipiche, focus culturali che parlano di città, culinaria, architettura, e tutto questo è un ponte tra Italia e Brasile. In queste comunità ogni anno tengo corsi settimanali di 20 ore per bambini, adulti e anziani, cantiamo e parliamo di lingua e cultura.

D. Esistono dizionari di talian?

R. Il primo dizionario è stato scritto da un polacco, che viveva così a stretto contatto con le comunità venete cha l’ha imparato. Ci sono lavori anche più recenti, libri di teatro o libri che parlano delle storie di emigrazione. Forse il mio ha qualcosa in più, nel senso che è stato visto dal di fuori, non dall’interno di una comunità, e perciò non riferisce di un solo talian poiché con le canzoni ho accorpato le varianti: non c’è un solo talian.

D. E quanti?

R. In un altro libro, uscito nel 2016, «Le grandi migrazioni», parlo anche della Lombardia, del Friuli, del Trentino Alto Adige, del Piemonte. Ne ho scritto un altro, per ora solo e-book ma che uscirà in formato cartaceo: «I miei occhi hanno visto. Storia di sguardi e di emozioni di viaggiatori migranti» è una raccolta di articoli e foto che ho fatto durante i miei viaggi, non solo in Brasile ma anche in Perù, Africa, Canada, dove ho incontrato comunità italiane, e affronto il tema degli stereotipi che noi italiani applichiamo.

D. Tutto questo come è pagato?

R. Da me. Nella vita insegno lingue, sono traduttrice, interprete, giornalista. Mantengo me e il progetto vendendo i miei libri, organizzando serate, ho vinto dei premi, alcuni in denaro. Non so se continuerò, la mia goccia nell’oceano l’ho messa, lavoro nei fine settimana, ma il tutto viene ripagato perché è una grandezza ricchissima quella di vedere gli occhi lucidi di questa gente.

D. Chi parla talian è di origine umile: esistono eccellenze talian?

R. Ci sono eccellenze e persone che ce l’hanno fatta. Nel 2011 ho conosciuto Maria Della Costa, scomparsa nel 2016, una delle più grandi artiste che abbiamo avuto in Brasile a livello teatrale tanto da nominarle un teatro a San Paolo. Mi ha regalato un libro sulla sua carriera artistica. Nella letteratura c’è Dalton Trevisan, autore del libro «O vampiro de Curitiba»; poi c’è Adoniran Barbosa, il cui vero nome è Giovanni Rubinato, di origine padovana, il maggiore esponente di samba a San Paolo; Anna Rech, originaria di Seren del Grappa, in provincia di Belluno, che partì nel 1876 vedova con sette figli, e dovette affrontare l’ostilità delle autorità all’imbarco al porto di Genova dovuta alla presenza di figli disabili. Lei disse: «O mi lasciate partire o mi butto in mare», e partì, quindi costruì una piccola locanda a Caxias do Sul che divenne un punto di arrivo per i viandanti. Oggi un intero quartiere lì porta il suo nome. Il trevisano (Mansuè) Geremia Lunardelli divenne il maggior produttore di caffè al mondo tanto da ricevere l’appellativo di «rei do café». Un altro esempio quello dei fratelli Randon, partiti da Cornedo, nel Vicentino, nel 1888 e che giunsero nel Rio Grande do Sul costruendovi un’industria meccanica di autobus.

D. Il talian è tutelato?

R. Il talian è una delle 30 lingue dell’emigrazione in Brasile e la lingua più parlata di tutte le 30. Ma ci sono note dolenti: da una parte mi fa piacere che in Brasile siano state promulgate delle belle leggi a favore di questa lingua, perché diventi patrimonio storico immateriale, e gli studiosi ne portano avanti il progetto di valorizzazione. Ma sono contraria alle modalità in cui ciò viene effettuato: vedo che si formano «gruppetti», e quando diventano gruppetti non è più un «patrimonio». Ciò che faciliterebbe il salvataggio di questa lingua è l’unione, non la divisione. (ROMINA CIUFFA)

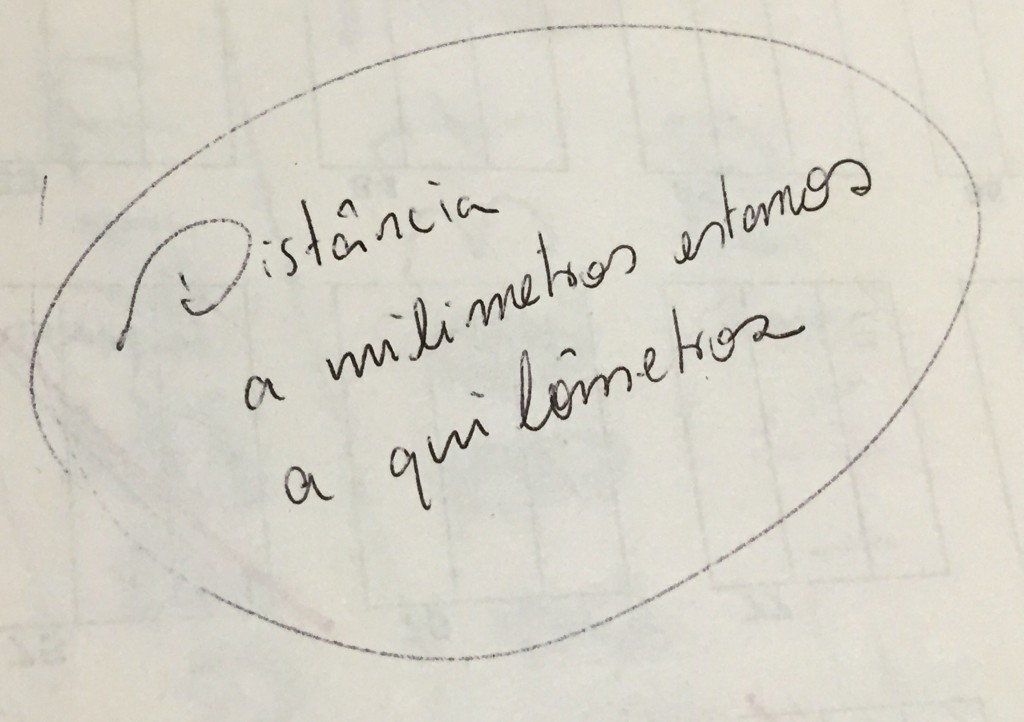

D. Sei anche un poeta, specializzato nella forma letteraria dell’Haiku. Scrive nell’orecchia del tuo ultimo e primo libro “Diminuto” Laura Cohen Rabelo: “È possibile leggere un libro di poesie come leggere un romanzo, percorrendo le pagine dall’inizio alla fine, identificando in esso una narrazione unica suddivisa in capitoli. Un insieme di poesie può essere letto anche per consultazione, come un oracolo o un manuale di istruzione – apriamo il libro ad una pagina qualunque alla ricerca di un significato -. Il libro può anche esser letto dalla fine, o in direzioni aleatorie, perambulando tra le pagine (…). I libri di poesia si trasformano così in una specie di antidoto ad ogni situazione, come nella Teogonia di Esiodo la musa canta per fermare mali e afflizioni. Di fatto, chi vede il poeta mentre scrive crede nel poderoso canto della musa: come fosse posseduto da una voce esteriore lui prende un quaderno e vi annota un’idea urgente. Da questa idea sorge una poesia. Nonostante la sua componente magica, il processo di costruzione del libro ‘Diminuto’ è stato un lavoro complesso e lento., cominciato con Guillherme che scriveva incessantemente, fino a comporre circa una cinquantina di haiku, sempre contando nelle dita le corrette misure delle sillabe (…)”. Perché l’haiku? Come lo hai scoperto?

D. Sei anche un poeta, specializzato nella forma letteraria dell’Haiku. Scrive nell’orecchia del tuo ultimo e primo libro “Diminuto” Laura Cohen Rabelo: “È possibile leggere un libro di poesie come leggere un romanzo, percorrendo le pagine dall’inizio alla fine, identificando in esso una narrazione unica suddivisa in capitoli. Un insieme di poesie può essere letto anche per consultazione, come un oracolo o un manuale di istruzione – apriamo il libro ad una pagina qualunque alla ricerca di un significato -. Il libro può anche esser letto dalla fine, o in direzioni aleatorie, perambulando tra le pagine (…). I libri di poesia si trasformano così in una specie di antidoto ad ogni situazione, come nella Teogonia di Esiodo la musa canta per fermare mali e afflizioni. Di fatto, chi vede il poeta mentre scrive crede nel poderoso canto della musa: come fosse posseduto da una voce esteriore lui prende un quaderno e vi annota un’idea urgente. Da questa idea sorge una poesia. Nonostante la sua componente magica, il processo di costruzione del libro ‘Diminuto’ è stato un lavoro complesso e lento., cominciato con Guillherme che scriveva incessantemente, fino a comporre circa una cinquantina di haiku, sempre contando nelle dita le corrette misure delle sillabe (…)”. Perché l’haiku? Come lo hai scoperto?