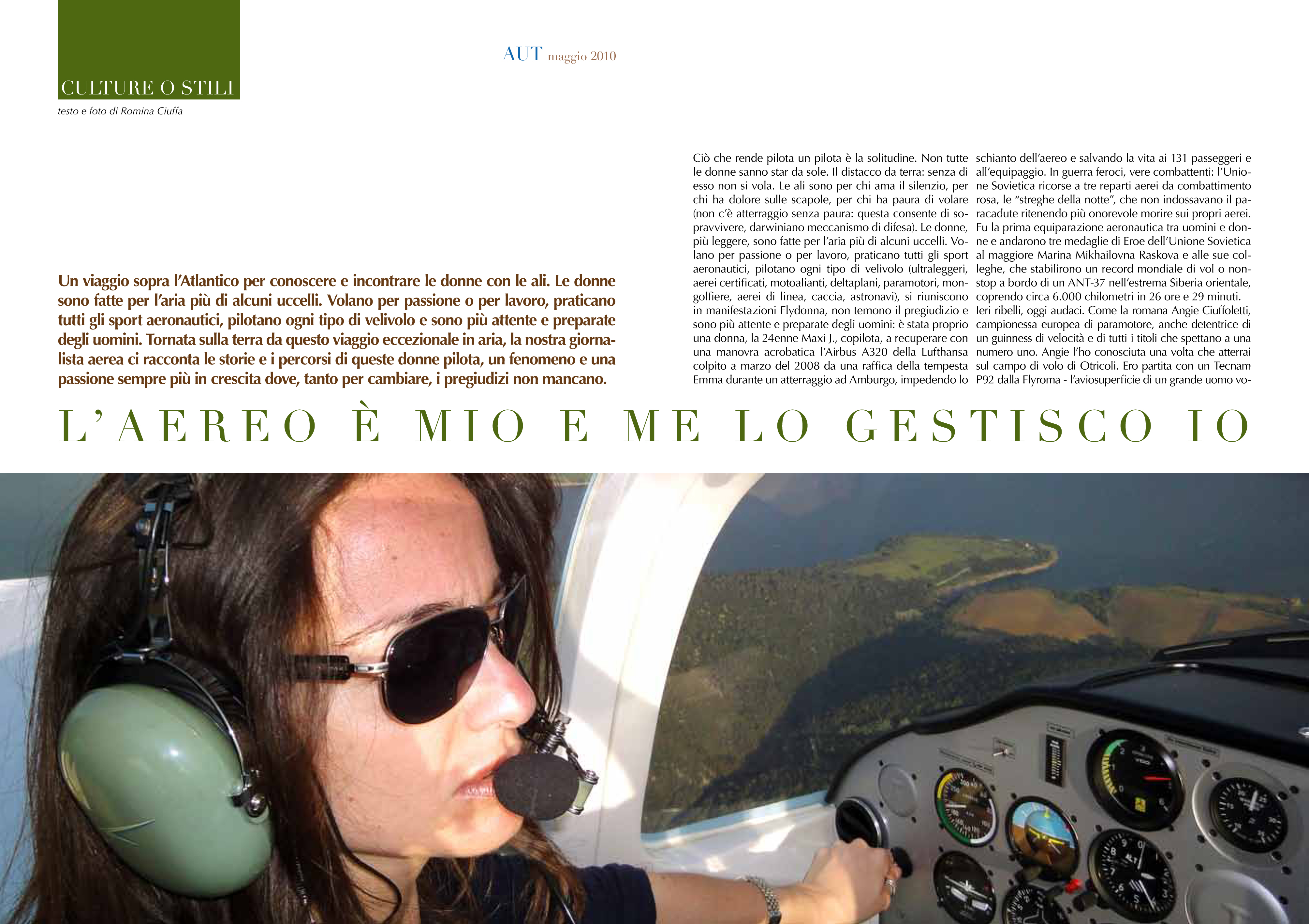

L’AEREO È MIO E ME LO GESTISCO IO

Ciò che rende pilota un pilota è la solitudine. Non tutte le donne sanno star da sole. Il distacco da terra: senza di esso non si vola. Le ali sono per chi ama il silenzio, per chi ha dolore sulle scapole, per chi ha paura di volare (non c’è atterraggio senza paura: questa consente di sopravvivere, darwiniano meccanismo di difesa). Le donne, più leggere, sono fatte per l’aria più di alcuni uccelli. Volano per passione o per lavoro, praticano tutti gli sport aeronautici, pilotano ogni tipo di velivolo (ultraleggeri, aerei certificati, motoalianti, deltaplani, paramotori, mongolfiere, aerei di linea, caccia, astronavi), si riuniscono in manifestazioni Flydonna, non temono il pregiudizio e sono più attente e preparate degli uomini: è stata proprio una donna, la 24enne Maxi J., copilota, a recuperare con una manovra acrobatica l’Airbus A320 della Lufthansa colpito a marzo del 2008 da una raffica della tempesta Emma durante un atterraggio ad Amburgo, impedendo lo schianto dell’aereo e salvando la vita ai 131 passeggeri e all’equipaggio. In guerra feroci, vere combattenti: l’Unione Sovietica ricorse a tre reparti aerei da combattimento rosa, le “streghe della notte”, che non indossavano il paracadute ritenendo più onorevole morire sui propri aerei.

Fu la prima equiparazione aeronautica tra uomini e donne e andarono tre medaglie di Eroe dell’Unione Sovietica al maggiore Marina Mikhailovna Raskova e alle sue colleghe, che stabilirono un record mondiale di volo nonstop a bordo di un ANT-37 nell’estrema Siberia orientale, coprendo circa 6.000 chilometri in 26 ore e 29 minuti. Ieri ribelli, oggi audaci. Come la romana Angie Ciuffoletti, campionessa europea di paramotore, anche detentrice di un guinness di velocità e di tutti i titoli che spettano a una numero uno. Angie l’ho conosciuta una volta che atterrai sul campo di volo di Otricoli. Ero partita con un Tecnam P92 dalla Flyroma – l’aviosuperficie di un grande uomo volante, Italo Marini, colui che “battezza al volo” quasi tutto il Centro Italia, ma non solo – per assistere a un raduno di paramotoristi; la sera davanti a un camino più grande di noi, quello della Club House, questa paramotorista mi ha raccontato di sé. È in aria da quando era piccola. “Vedere mio padre volare mi ha reso come lui”, ossia immortale. Ogni volta che la incontro ha i piedi per terra ma la testa – bionda, effimera – è dove si trova la sua vela. Perennemente insoddisfatta, e ha ragione: “Al volo, ma soprattutto al paramotore, non è prestata attenzione. Ho vinto praticamente tutti i premi, non solo in Italia, ed è come se fossi una disoccupata tra le tante”. Non è come in America, dove le atlete sono stimate e appoggiate: Angie vince, e la si dimentica.

Ma non è sola. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) nel 2006 evidenziava un aumento negli ultimi anni delle donne pilota: tra il 1980 e il 1999 solo 51 donne risultavano iscritte all’Albo della Gente dell’Aria, mentre in poco più di 5 anni – dal 2000 al 2006 – il numero arrivava a 88. In quella data, l’apporto femminile nel trasporto pubblico era di 6 comandanti e 67 pilote su velivoli di linea, 3 comandanti e 29 pilote su velivoli non di linea, 4 comandanti e 10 pilote su elicotteri non di linea; quindi, 20 istruttrici di volo, di cui 18 su velivoli e 2 su elicotteri. Tra di esse l’altoatesina Martha Heissenberger, prima pilota italiana di mongolfiera; Maddalena Schiavi, allora 48 anni di volo alle spalle; la pilota di elicotteri Paola Bogazzi, titolare dell’Avmap Satellite Navigation, che si occupa di cartografia e sistemi Gps. Io stessa.

Dall’Aeronautica Militare proviene il tenente pilota Stefania Ida Irmici, del 6° Stormo di Ghedi, prima pilota di tornado: il padre non fece nemmeno il servizio militare ma lei a 22 anni aveva un sogno: guidare un jet. “Si può essere donna e pilota allo stesso tempo”, dice. La giovane Charlotte Costantini mi spiega: lei, che è un’antropologa, porta gli aerei dell’AirOne, vola 20 giorni al mese su tratte europee e si sottopone a un addestramento continuo e check rigorosi. Pregiudizi? “Molti. Una volta proprio una signora, appreso che a pilotare sarebbe stata una donna, ha chiesto di scendere dall’aereo. Ma sono riuscita a calmarla. C’è diffidenza ma anche molta solidarietà a bordo, soprattutto da parte delle passeggere”. E aggiunge: “Una volta ho volato con un comandante donna, ma è stato un evento eccezionale”.

Eppure lei, Samantha Cristoforetti, è andata oltre. Non solo aviatrice: è la prima astronauta italiana e la terza in Europa, dopo l’inglese Helen Sharman (che ha volato nel 1991) e la francese Claudie Andre-Deshays (sulla ISS nel 2001). Nata a Milano nel 1977 e residente in provincia di Trento, è tenente pilota di velivoli AM-X e AM-XT in servizio presso il 32° Stormo con base ad Amendola. Alla selezione per lo spazio, che prevedeva la scelta di 6 astronauti, avevano partecipato più di 8500 aspiranti. Laureata all’Università Tecnica di Monaco di Baviera e all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, è stata la prima donna a ricevere l’onoreficienza della “Sciabola d’onore”.

Allora vado in volo. Decollo dalla Flyroma, pista 09 per vento traverso proveniente da sud-est. Questa navigazione mi porta fuori dai nostri confini senza un piano di volo ben definito. Dallas, Texas. “Sono consapevole che sto rinunciando ad avere una famiglia”, mi confessa Katie Braun, capitano nella Horizon Airlines, istruttore di volo e pilota che negli anni ha insegnato a molti allievi a volare, parecchi di essi italiani e “tutti scioccati di avere un’istruttrice donna”. A capo di un jet Bombardier canadese di 70 posti, è sottoposta continuamente allo stupore di passeggeri e primi ufficiali, nonostante nella sua compagnia su 600 dipendenti 60 siano donne. Ma solo poco più di venti capitane. “Le mie vacanze le faccio in aereo”, com’è naturale.

Riparto. Com’è naturale. Innanzitutto faccio un touch-and-go sull’aereoporto RHV di San José, in California, intitolato a quell’Amelia Reid nota per essere una delle prime donne nell’aviazione americana (la prima pilota del Nebraska, Evelyn Sharp, la iniziò al volo nel 1939), che ha insegnato a volare a più di 4 mila allievi. Un’Amelia da non confondere con la Earhart, protagonista di un (risibile) film che racconta la vicenda della pilota che non lasciò tracce di sé dopo la trasvolata che da Miami la portò a Porto Rico, lungo la costa nord-orientale del Sud America, in Africa, India e Nuova Guinea; dopo 22.000 miglia – ne mancavano 7 mila per compiere il giro del mondo – venne persa a poca distanza dall’isola di Howland, carburante esaurito e comunicazione interrotta. Per alcuni l’operazione fu il prodotto di una missione di spionaggio (nell’isola di Mikumaroro venne ritrovata la suola di una scarpa dello stesso modello e numero di quelle indossate da Amelia), per altri l’aviatrice fu fatta prigioniera dai giapponesi con l’accusa di essere una spia ed in seguito giustiziata mentre, secondo il documentario della National Geographic “Where’s Amelia Earheart”?, sarebbe sopravvissuta ai campi di prigionia e tornata in America sotto falso nome. Che quasi mi pare di vederla in volo.

Per rifornimento atterro ad Ellington, Connecticut. Manica a vento ferma, velocemente libero la pista. Unico aeroplano fra tanti elicotteri per parlare con Susanne Hallen, della scuola della North East Helicopters: “Per lavoro piloto gli Air Atlanta Helicopters, per diletto i choppers”, come l’R-22, un gioiellino sul quale volo spesso anch’io, brevettata e innamorata, e ne conosco le meraviglie dell’atterraggio sulla vetta più alta e innevata di un cucuzzolo d’Appennini, o della merenda accanto alla croce alta del Tuscolo. “Ho il brevetto di pilota commerciale (CPL, ndr) e sono prossima a conseguire i brevetti da istruttore (CFI e CFII, ndr)”.

Si solleva un polverone, vento traverso, meglio proseguire: decollo ala al vento e piede destro, direzione sud-est, bussola 140 gradi, Messico. Lisa Cooper proviene dal Missouri: per 8 anni ha vissuto a Portland, nell’Oregon, lavorando per l’Horizon Air, sussidiaria dell’Alaska Airlines. Pilota un CRJ-700 tra l’America occidentale, il Messico e il Canada: “Volo sin dai tempi del college e voglio entrare in una compagnia di bandiera”.

Quindi bussola 120, Brasile. Dall’alto Copacabana, l’aeroporto di Maricà, il Cristo di Rio, ma mi dirigo (270 gradi) verso San Paolo dove Clarissa Pereira mi racconta il suo primo volo da solista: “L’ho fatto a 18 anni su un elicottero leggero. Da allora non ho mai smesso di volare” e, finite le riprese del video Atlas Brazil per Discovery Channel per le quali ha messo a disposizione le proprie abilità, le hanno detto: “Grazie Clarissa, ci hai incoraggiato a volare”.

Incoraggia anche me per la mia traversata sopra l’Atlantico e rientro a Roma in volo strumentale notturno sopra un aereo di cartone. Atterro per pista 27, il vento ora spira da nord e punta la manica a vento in posizione consueta, ripongo le mie ali nell’hangar della Flyroma e mi fermo un attimo, in silenzio. L’odore è quello dell’erba umida ed è quasi l’alba. Nessuno sa che ho preso un ULM per attraversare l’oceano e parlare di donne. Solo uno struzzo ed un maiale mi guardano. Il primo allunga il collo e, nonostante ali inette al volo, dal mio sguardo si convince che un giorno lo faranno volare. Il secondo mi chiede com’è il cielo, perché i maiali non possono guardarlo. Gli rispondo che è come una donna: inafferrabile. E quasi vive meglio lui, che non lo sa. (ROMINA CIUFFA)

Il regolamento dell’Enac è a tutti gli effetti il primo in Europa e forse nel mondo ad occuparsi di «droni» o «Sapr» (che definisce mezzi aerei a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzati per fini ricreativi e sportivi): veri e propri «robot telecomandati» come quelli che si vedevano nei cartoni animati in tempi non sospetti. Anche solo questo paragone rende chiara la complessità della materia che, oltreché nuova (dunque sconosciuta, dunque pericolosa), può chiamare in causa problematiche connesse all’uso improprio che di tali mezzi-strumenti può esser fatto in un continuum che va dalla negligenza, imprudenza, imperizia (colpa) al dolo vero e proprio del diritto penale. Tanto da essere coinvolte le Forze dell’Ordine. E richiama anche scenari fantascientifici di un futuro (ora quasi presente) in cui le strade sono dominate da velivoli.

Il regolamento dell’Enac è a tutti gli effetti il primo in Europa e forse nel mondo ad occuparsi di «droni» o «Sapr» (che definisce mezzi aerei a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzati per fini ricreativi e sportivi): veri e propri «robot telecomandati» come quelli che si vedevano nei cartoni animati in tempi non sospetti. Anche solo questo paragone rende chiara la complessità della materia che, oltreché nuova (dunque sconosciuta, dunque pericolosa), può chiamare in causa problematiche connesse all’uso improprio che di tali mezzi-strumenti può esser fatto in un continuum che va dalla negligenza, imprudenza, imperizia (colpa) al dolo vero e proprio del diritto penale. Tanto da essere coinvolte le Forze dell’Ordine. E richiama anche scenari fantascientifici di un futuro (ora quasi presente) in cui le strade sono dominate da velivoli.

Domanda. L’uso dei droni è, nel primo regolamento, distinto rispetto alla sua criticità, ossia pericolosità: come?

Domanda. L’uso dei droni è, nel primo regolamento, distinto rispetto alla sua criticità, ossia pericolosità: come?

Domanda. Già verso il secondo regolamento. Cosa dobbiamo attenderci?

Domanda. Già verso il secondo regolamento. Cosa dobbiamo attenderci?