ROBERTO RAZZINI (WARNER CHAPPELL): IL DIRITTO D’AUTORE NON È L’EQUITALIA DELLA MUSICA, TUTTO IL CONTRARIO

di ROMINA CIUFFA. «Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro a un bar, ho sentito un jukebox che suonava», cantava Edoardo Bennato. La canzone era «Sono solo canzonette». Non sono solo canzonette: è la creatività, il valore, l’arte dell’essere umano. Un’intera filiera produttiva che parte da un incipit creativo insostituibile, la quintessenza della nostra umanità, direttamente dal cervello musicale, primo motore immobile dell’industria: l’anima. Come per Bennato, il jukebox è ricordo, quando non substrato culturale, di ciascuno di noi, ed è stato in grado – oltre che di animare – di ispirare e definire intere epoche. Il jukebox moderno è digitale ma, mutatis mutandis, funziona come il primo: con le monetine ed un click. Si tratta di contenitori virtuali, piattaforme attraverso cui ascoltare musica, scaricarla, caricarla, ed anche renderla libera. Ma quanto costa questa libertà?

La storia insegna: in nessun caso la libertà è stata gratuita. Essa costa tanto a chi è libero quanto a chi lo ha reso libero. Così nell’industria musicale: poter caricare una propria opera sulla rete e renderla pubblica non consente, intrinsecamente, di ottenere una remunerazione sic et simpliciter, tutt’altro, comporta dei costi. Dipingere un quadro non solo non è produttivo di ricavi, ma presuppone delle spese. Ed il quadro, esposto in una galleria come YouTube, se non viene acquistato può essere solo ammirato. O copiato. Così è per la musica: la creatività non è produttiva senza un piano, senza un forte. Condicio sine qua non, qui, è la tutela del creativo, di colui per cui «nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata». Pirateria, per l’appunto, e diritto d’autore.

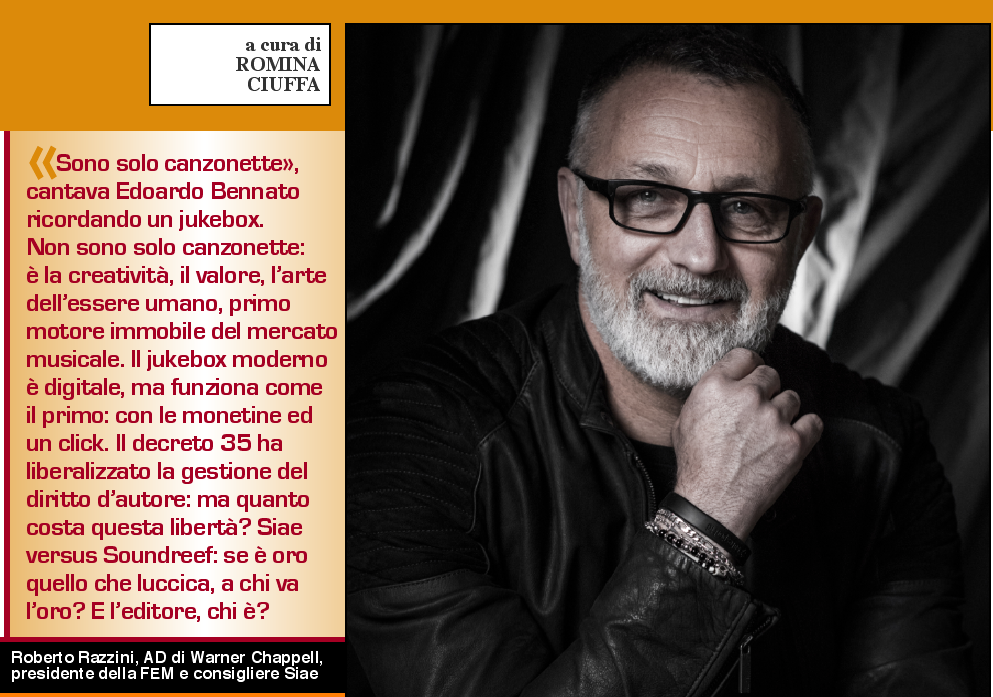

Se l’artista puro non potrà «mai diventare direttore generale delle Poste o delle Ferrovie», tali abilità sono messe dall’industria, in questo caso da Roberto Razzini, che guida la Warner Chappell Music italiana, anche presidente della FEM, Federazione Editori Musicali, che supporta e incoraggia talenti e professionalità, e membro del Consiglio di sorveglianza della Siae. Warner Chappell Music, la società globale di edizioni musicali di Warner Music Group, presente con uffici in più di 40 Paesi, offre attività di ricerca e formazione di autori e compositori per la creazione di nuove composizioni musicali, servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, collaborazioni con artisti, gruppi musicali e produttori per nuovi progetti, cooperazione con case di produzioni cinematografiche e televisive, rapporti con agenzie di pubblicità e comunicazione aziendale. Sono oltre un milione i titoli di repertorio, con artisti e gruppi musicali di tutte le nazionalità e composizioni che abbracciano epoche e generi tra i più diversi.

Domanda. Ma cosa fa l’editore musicale?

Risposta. L’editore fa oggi quello che faceva il mecenate nel 700: all’autore sconosciuto mette a disposizione le risorse perché possa mantenersi, in attesa che arrivino i successi attesi. Ma è come occulto: il pubblico percepisce l’esistenza di una generica comunità di professionisti che si occupano di musica, o appartenenti alle case discografiche, mentre la realtà è che le professionalità sono diverse. Tra di esse è presente l’editore musicale, figura che ha una storicità molto profonda, forse costituisce la prima forma di professionista a servizio della musica sin dai tempi del mecenatismo. È colui che sta accanto all’autore di un brano, poi interpretato, in una fase successiva, da se stesso, quando si parla di cantautori, o da interpreti puri, ossia i cantanti. L’editore ha un ruolo importante in quanto, assieme all’autore, è a monte di questo sistema produttivo, e ha lo scopo primario di trovare nuove professionalità, come incipit di tutto il sistema artistico. È una figura complementare al discografico: l’editore musicale sta all’autore come il discografico sta all’artista. Si tende comunemente ad accreditare la composizione di un’opera al solo interprete. Un esempio: «Azzurro» è stata portata al grande successo da Adriano Celentano ma gli autori dell’opera sono Paolo Conte, Vito Pallavicini e Michele Virano. Nell’immaginario collettivo però quest’opera viene comunemente abbinata a Adriano Celentano, che ne è «solo» l’interprete. Anche rispetto ai ricavi ci sono enormi differenze tra il discografico e l’editore musicale. Una terza figura è quella dell’agenzia e management, attività che porta gli artisti in tour e organizza concerti.

D. Con cosa si rapporta un editore nell’epoca del digitale?

R. Noi editori trattiamo diritti, non supporti o vendite di prodotti fisici ma licenze per l’utilizzo della nostra musica, e l’avvento delle nuove tecnologie ha portato un proliferare ed un aprirsi a ventaglio di opportunità. La musica è un prodotto molto versatile, esaurisce la propria funzione di «entertainment» in pochi minuti; le tecnologie hanno fatto sì che questa funzione possa essere possibile mantenendo la qualità dell’ascolto ed hanno ampliato a dismisura le possibilità di fruizione. Ciò da una parte ha aperto il mercato, dall’altra l’ha polverizzato: se prima si vendevano milioni di copie di un disco di successo, oggi si hanno, accanto alla vendita del disco, i click e le visualizzazioni su YouTube, il download su iTunes, gli ascolti su Spotify, in uno sviluppo orizzontale e non più verticale, come in precedenza quando la vendita del disco centralizzava tutte le economie della filiera.

D. Anni fa la vendita del disco arrivava prima del concerto, ora innanzitutto si ascolta la musica online, si va al concerto, e solo dopo, eventualmente, si compra un disco.

R. Oggi il disco è in certi casi solo uno strumento promozionale.

D. E un optional, quasi.

R. Non per tutti gli artisti fortunatamente, ma per alcuni è solo uno strumento che permette al fan di avvicinare l’artista, dando avvio a un processo promozionale che poi necessariamente passa dal tour, ed è una testimonianza che permette di lasciare un segno. Non è più un prodotto primario attorno al quale gira tutto. Siamo tornati alle origini. Nella prima metà del secolo scorso la musica veniva venduta attraverso gli spartiti musicali e veniva eseguita in concerto, con orchestre ed ensemble, ma finiva lì; negli anni 50 e 60 è quindi scoppiata la vendita del prodotto fonografico, ossia 78 giri, 45 giri, quindi album. Noi siamo ora abituati alla centralità della casa discografica, del supporto, dell’artista, ma nelle classifiche degli anni 40 e 50 non si trovava mai il nome dell’interprete accanto al brano, perché all’epoca non contava. Contava il genere di canzone: se era un tango, un foxtrot, un jazz ed altro. L’interprete si è consolidato con una propria dignità pari a quella dell’autore, poi molto superiore, dagli anni 60 in poi. Prima non c’era questa necessità, e una canzone di successo si trovava in molteplici versioni: il pubblico voleva la canzone, non l’artista. Negli anni si è affinato il meccanismo industriale della discografia, e si è creato l’artista.

D. In questa evoluzione, il paradosso è che se prima l’artista non era in primo piano, ora invece è solo lui che fa il caso di successo. In altri termini, a chi ha grande popolarità possono mettersi in bocca anche canzoni di basso livello perché è lui a renderle famose e, per ciò solo, produttive. Spesso ci sono accordi tra questi artisti e gli autori, che voi tutelate, in cui i primi patteggiano una percentuale maggiore sui diritti dei secondi, facendo leva sul fattore economico e sul valore aggiunto della rilevanza dell’artista.

R. Non è più così. Negli anni 60 gli autori avevano poca consapevolezza dei meccanismi e a volte vendevano i propri brani agli artisti famosi, che li firmavano interamente. Attualmente, nel mercato che io frequento e che tutela tanto autori importanti quanto gli autori emergenti, non c’è più l’interprete come erano Mina, Ornella Vanoni, o i grandi interpreti di quegli anni, e bisogna fare un gioco di squadra. Noi della Warner Chappell ascoltiamo un brano inedito e lo immaginiamo adatto a un determinato interprete, a cui lo proponiamo; se a questo piace, può decidere di modificare delle frasi e intervenire sull’originale, che subisce così una trasformazione con un apporto creativo nuovo, e questo passa per il riconoscimento di quote editoriali all’artista che non sono mai prevaricanti sull’autore. Si parla di ventiquattresimi: 12 vanno sempre agli autori e 12 agli editori. Se l’artista non apporta modifiche, gli autori originali si dividono i 12/24 spettanti; il manager dell’artista può però richiedere all’editore una cointeressenza sulla quota editoriale ma questa non è prevaricazione bensì un negozio assolutamente plausibile dove l’interesse dell’artista per il tramite della sua società editoriale va a coincidere con l’interesse della Warner Chappell, e ciò garantisce profitti per tutta la filiera, evitando altresì che un brano resti nel cassetto del suo autore.

D. Il digitale ha portato alla ribalta nuovi addetti alla filiera, ossia quei canali che consentono l’ascolto. In che modo si ripartiscono i ricavi?

R. Il mercato attuale, molto florido a livello di potenzialità anche per la sua orizzontalità nel senso che ho specificato, purtroppo deve recuperare gran parte delle marginalità attraverso le tecnologie, lo streaming audio e video e il downloading, e questa è una battaglia molto importante che tutti gli aventi diritto, non solo gli editori musicali, stanno cercando di condurre a buona sorte non solo in Italia. A livello internazionale si parla di «value gap» per indicare la mancanza di coincidenza tra quello che gli aventi diritto marginalizzano attraverso l’immissione dei propri repertori sulle nuove tecnologie e quello che invece i titolari delle nuove tecnologie – Google, Spotify, iTunes e tutti gli altri – guadagnano sui contenuti. Tale sperequazione è sui tavoli internazionali del mercato ed è anche stata oggetto di due studi gestiti dalla Siae per il tramite di Ernst&Young, vertenti sull’analisi dei valori primari delle forme di creatività in Italia, che hanno anche stigmatizzato il problema nascosto dietro la definizione del «value gap». Potenzialmente il nostro è un mercato molto profittevole, ma molto complesso nella contezza delle utilizzazioni e delle relative corrispondenze economiche.

D. Le nuove opportunità della digitalizzazione non vanno di pari passo con la qualità: nel pot-pourri prolifera un’offerta musicale che, a partire da talent e reality fino ad internet, rende il digitale una democrazia spaventosa che non seleziona. Come si può tutelare, nella fotografia di oggi, la qualità?

R. Ciò è vero. Chiunque abbia un minimo di preparazione informatica è in grado di arrivare ad un prodotto finito: scrivere una canzone, arrangiarla, pubblicarla su YouTube e farsi promozione. La stanza si è ampliata e se si ha qualcosa da dire si deve aumentare la propria voce, perché il vociare che c’è sotto è talmente rumoroso e fastidioso che difficilmente si riesce a farsi sentire. Ma si entra in un meccanismo diverso: la musica ha un aspetto culturale che va di pari passo con quello sociale, dunque rispecchia, nel bene e nel male, ciò che viviamo quotidianamente. I progetti pubblicati negli anni 60-70-80 erano ampi e variegati sebbene il mercato assorbisse meno. Ma noi ci ricordiamo solo di alcuni di loro, perché quelli che non esprimevano un livello qualitativo decente si sono persi per strada per lo scorrere del tempo e delle memorie. Oggi succede la stessa cosa: tutti hanno pubblicazioni e visualizzazioni su YouTube, ma molti hanno una rilevanza assolutamente insignificante. Purtroppo la qualità di un progetto è una cosa, il suo successo è altra, e alla fine vince il secondo sulla prima.

Piero e Andrea Pelù, Roberto Razzini e lo staff Warner Chappell

D. I talent hanno distrutto la qualità e la serietà?

R. Personalmente sono favorevolissimo ai talent. Chi non ha avuto la loro benedizione, è comunque favorito dall’allargamento del mercato che si presta ad una ricerca attiva di nuovi talenti. Ma ricordiamo che i talent hanno prodotto moltissimi interpreti, che hanno bisogno di canzoni e così si rivolgono agli autori, i quali ne sono altrettanto avvantaggiati. Chi ama l’orecchiabilità di un prodotto più commerciale convive con chi preferisce un altro tipo di musica: questo significa avere un mercato vivo. Il talent è un acceleratore offerto dalla televisione, ed ha reso famosi alcuni mentre ha costituito una fionda per altri che sono stati lanciati, ma poi sono precipitati. Dobbiamo avere piena coscienza del fatto che la sua ragione d’essere è subordinata a meccanismi televisivi, che propongono un certo tipo di prodotto. Non è il punto di arrivo, è solo l’inizio di un percorso, poi bisogna comunque avere qualcosa da raccontare, altrimenti il talent è solo una «foto col cagnolino». La bellezza di una canzone non è la sua oggettività, bensì la sua credibilità, la sua interpretazione e il raggiungimento di un livello emozionale dato dal cantante. Il cantautore è credibile perché canta cose proprie, il suo problema è trovare un linguaggio originale che lo tiri fuori dalla mischia; l’interprete non deve essere solo bravo ma avere la capacità peculiare di far proprie le parole e le storie di altri.

D. Facciamo una giornata in cui impediamo a chiunque di trasmettere musica e…

R. …e avremo un picco in alto di suicidi.

D. E di omicidi. Il diritto d’autore (tanto sobillato) avrebbe così più senso per la platea, perché paghi la musica?

R. Per sensibilizzare il pubblico il diritto d’autore è fondamentale e va identificato per la sua natura primaria ed unica: compensare, retribuire, marginalizzare il lavoro degli autori e degli editori. L’autore non viene remunerato da una «ospitata» tv od un concerto, ma esclusivamente dal diritto in questione. Quando una composizione è diffusa da un megafono, dalle casse, da un microfono, o riprodotta col flauto dolce o la chitarra acustica, va commisurato il diritto ad una remunerazione, che non è una tassa bensì il giusto ed equo compenso da ripartire tra i titolari dell’opera.

D. In Italia però la Siae è «sofferta».

R. Su questo concetto purtroppo l’Italia ha sempre sofferto di un’evasione rilevante, perché non si ha consapevolezza di ciò che effettivamente il diritto d’autore rappresenta e lo si considera alla stregua di una «Equitalia della musica»; da cui l’opposizione alla Siae. In una festa di matrimonio si paga il pasticciere che fa la torta, il fiorista, il fotografo, persino il prete: perché non si vuole pagare la musica? In discoteca si pagano l’entrata e i cocktail, ma in effetti ci si va per la musica. Se c’è un sottofondo musicale in qualunque luogo, anche dal dentista, è giusto che venga retribuito. L’offerta di «entertainment» ha una sua giustificazione; il diritto d’autore è sacro non solo perché retributivo per gli autori ma perché dà risorse al sistema affinché possa mantenersi vivo e generare altri investimenti sulla creatività e la valorizzazione dell’arte. Chi scrive musica deve poter fare solo quello, per vari motivi, non da ultimo la tutela della sua emozionalità che va di pari passo con la capacità creativa: non si può comporre se si ha un secondo lavoro che prende molte delle energie e del tempo dell’artista. Se questi non ha alcun tipo di premialità ma comporre gli comporta solo sforzi e sacrificio mentre il prodotto è estorto da un mercato che non gli riconosce il diritto d’autore, è più sensato fare altro.

D. Liberalizzazione del mercato: Soundreef prende piede contro la Siae ed è appoggiata da artisti molto grandi. Che succede?

R. Questo è un argomento importantissimo gravato da tantissima superficialità, demagogia e mancanza di attenzione. In tutti i mercati in cui il diritto d’autore è rispettato esiste un monopolio di fatto, ciò vuol dire che non c’è una pluralità di soggetti con mandato ad intermediare; nonostante il mercato lo permetta ciò non si è mai verificato. Infatti, la gestione del diritto d’autore deve essere monopolista, anche se di fatto e non di legge; nei Paesi europei tutti hanno interessi a convergere su un unico punto di raccolta che dia forza agli autori e agli editori. Il concetto solidaristico della società di collecting, non a scopo di lucro ma di tutela, porta ad avere una capacità che soddisfa i soggetti tuelati attraverso la premialità del mercato, in un meccanismo di equiparazione tra «piccoli» e «grandi» in cui è più remunerato chi è più apprezzato. I diritti d’autore di un’opera vengono corrisposti con parità di trattamento per tutti gli associati, su un tavolo da gioco in cui le regole sono uguali per tutti. Si è più ricchi perché più bravi, non perché si nasce con un peso specifico diverso.

D. Il decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, è entrato in vigore l’11 aprile 2017. Cosa cambia?

R. Il decreto 35 fa emergere il problema della tutela e apre il mercato ad altri organismi di gestione collettiva, semplicemente normando la materia. Chiunque può esercitare attività di intermediazione sul diritto d’autore, purché l’ente sia senza scopo di lucro oppure sia gestito dagli associati. La Siae rispetta questi criteri. Soundreef, per quanto a noi noto, è a scopo di lucro ed è detenuta da fondi di investimento, dunque è fuori mercato; inoltre, non rispetta tutti i dettami della direttiva Barnier, tra cui meccanismi di trasparenza, efficacia e parità di trattamento.

D. Quali sono i limiti di Soundreef?

R. Soundreef fa contratti a cinque anni, mentre la direttiva dà un limite massimo di un anno. Oltre a ciò, ha pagato un anticipo molto consistente a Fedez e Gigi D’Alessio per la gestione del loro diritto d’autore; la discriminante difficile da far passare nel rispetto della direttiva è questa. Gli altri che si associano a Soundreef non ricevono lo stesso trattamento, venendo meno la parità richiesta tra famosi e non. Diversamente, la Siae non dà un «premio di ingaggio» per associarsi. O Soundreef si pone sul mercato pagando a tutti il medesimo anticipo, oppure è fuori dai parametri. Poi, la gestione del diritto d’autore deve essere centralizzata in un unico soggetto perché ciò è richiesto dalle regole del mercato nel concetto di «one-stop-shop» Questo principio va anche a vantaggio degli utilizzatori stessi, che con un’unica licenza possono ottenere l’utilizzo di tutti i brani musicali di cui necessitano. L’intermediario più forte è quello che fa pagare di meno, come in ogni settore del mercato concorrenziale; la liberalizzazione del diritto d’autore comporterebbe un abbassamento delle tariffe. Ciò andrebbe a penalizzare gli aventi diritto, perché ciò che verrebbe incassato da diverse società di percezione sarebbe inferiore, per effetto della liberalizzazione del mercato e della concorrenza. Quindi il mercato libero non favorirebbe gli autori e gli editori ma li penalizzerebbe nei loro interessi economici.

D. Invece la Siae?

R. La Siae ha una particolarità unica: la capillarità sul territorio che è seconda solo ai Carabinieri, e ciò garantisce la sua piena capacità ad incassare a nome dei suoi associati ovunque. Se non si è radicalizzati nel territorio, quei proventi non è possibile intercettarli. Per avere un’organizzazione efficace, bisogna avere massa critica ed essere l’unico interlocutore.

D. E quali sarebbero, allora, gli argomenti a favore del mercato libero?

R. A mio giudizio e come abbiamo visto, non ce ne sono né per gli aventi diritto né per gli utilizzatori. L’unico mercato realmente libero è quello americano, dove non si incassa il diritto d’autore dalle radio, dai cinema, dalle tv, dai concerti, ma solo dai grandi eventi; in quel mercato bisogna vendersi a un editore prima di aver dimostrato qualcosa a qualcuno e fare già alti proventi con i grandi eventi. In Italia e negli altri Paesi si incassa ovunque e sempre e ciò non è necessario: si può cominciare a percepire proventi anche da emergenti. se avessimo quel tipo di mercato, troveremmo quelli che oggi definiamo bravi e/o grandi autori a suonare nelle metropolitane. La musica è cultura, non sono canzonette: abbiamo un patrimonio che ha radici profondissime e una capacità di espressione ben al di sopra della media internazionale, ma com’è tipico del nostro Paese ci perdiamo nell’applicazione delle regole. (ROMINA CIUFFA)

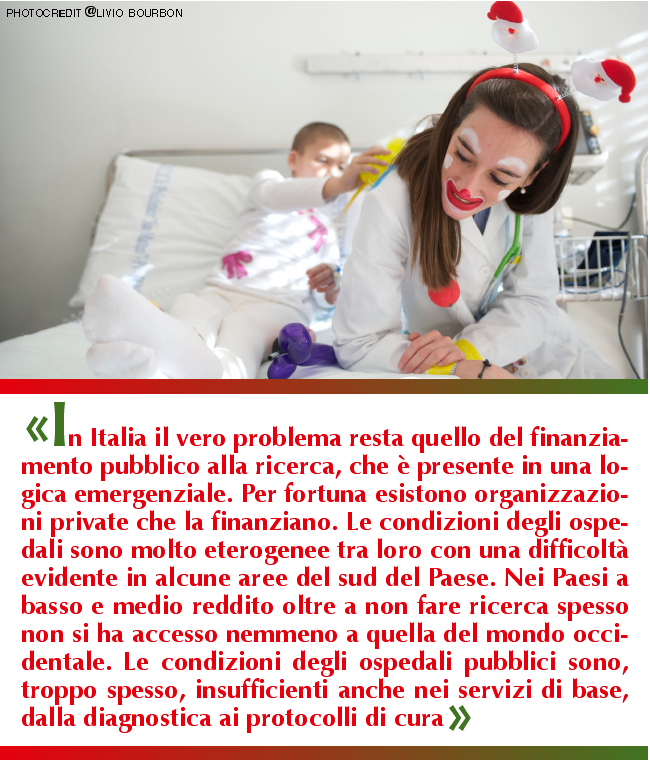

Il cancro è una malattia a base somatica, che colpisce il corpo. Ma non risparmia la mente: l’abbattimento psicologico che si verifica a causa delle difficili cure e dell’aspettativa di vita, spesso declinata in negativo, ha una componente molto forte sulle possibilità di guarigione, a partire dall’influenza sullo stile di vita cui il paziente oncologico aderisce. La famiglia è coinvolta integralmente nel processo psicologico. La Sipo, Società italiana di psico-oncologia, ne prende atto sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985: sorta come associazione integrante le figure professionali (psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari) che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie, promuove la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca.

Il cancro è una malattia a base somatica, che colpisce il corpo. Ma non risparmia la mente: l’abbattimento psicologico che si verifica a causa delle difficili cure e dell’aspettativa di vita, spesso declinata in negativo, ha una componente molto forte sulle possibilità di guarigione, a partire dall’influenza sullo stile di vita cui il paziente oncologico aderisce. La famiglia è coinvolta integralmente nel processo psicologico. La Sipo, Società italiana di psico-oncologia, ne prende atto sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1985: sorta come associazione integrante le figure professionali (psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari) che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie, promuove la conoscenza, il progresso e la diffusione della psico-oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca.

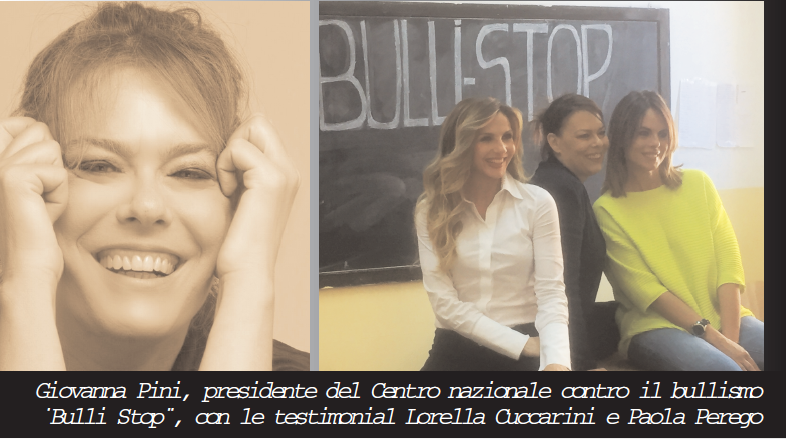

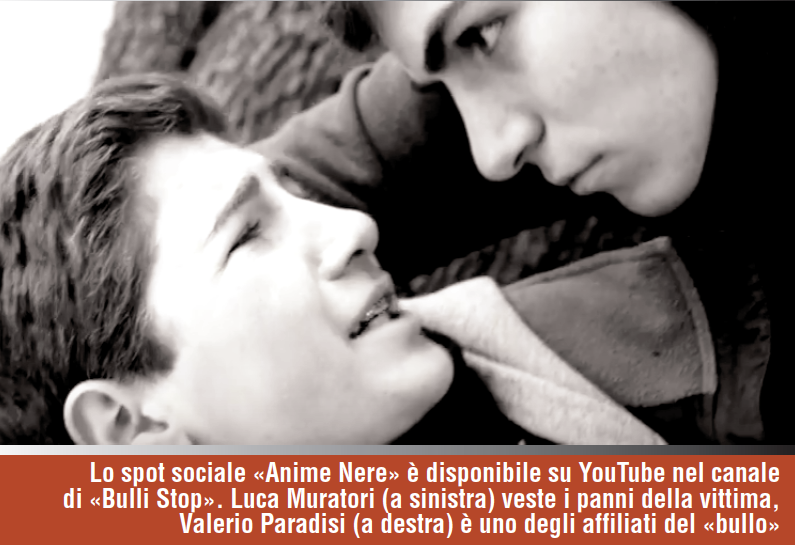

In un mondo che cambia di continuo una cosa non è mai cambiata: il bullismo. Se non nell’ampliarsi e definirsi anche come «cyberbullismo». Ciò che si muove, oggi, però è l’informazione: possiamo fare finalmente qualcosa. Prima ciò non era possibile, non era concesso. Da una parte, in questa nuova società i genitori difendono i propri figli e non danno spazio ad altri modelli educativi; dall’altra, è opportuno modificare lo stesso approccio ai giovani, perché diventino parte di un processo di trasformazione che li faccia emergere e li renda consapevoli. A Roma nasce, a tale intento, il Centro nazionale contro il bullismo «Bulli Stop», presieduto da Giovanna Pini, che coinvolge i ragazzi nelle attività di più variegato genere, a partire da spot sociali e attività teatrali. Al Teatro Olimpico di Roma, il 27 maggio si esibiscono 250 ragazzi in «C’era una volta un bullo…». Fare per capire. Capire per cambiare. Ecco come.

In un mondo che cambia di continuo una cosa non è mai cambiata: il bullismo. Se non nell’ampliarsi e definirsi anche come «cyberbullismo». Ciò che si muove, oggi, però è l’informazione: possiamo fare finalmente qualcosa. Prima ciò non era possibile, non era concesso. Da una parte, in questa nuova società i genitori difendono i propri figli e non danno spazio ad altri modelli educativi; dall’altra, è opportuno modificare lo stesso approccio ai giovani, perché diventino parte di un processo di trasformazione che li faccia emergere e li renda consapevoli. A Roma nasce, a tale intento, il Centro nazionale contro il bullismo «Bulli Stop», presieduto da Giovanna Pini, che coinvolge i ragazzi nelle attività di più variegato genere, a partire da spot sociali e attività teatrali. Al Teatro Olimpico di Roma, il 27 maggio si esibiscono 250 ragazzi in «C’era una volta un bullo…». Fare per capire. Capire per cambiare. Ecco come.