Segue da https://www.rominaciuffa.com/ipnosi-soggetti-abilitati/

IPNOSI. ASPETTI GIURIDICI

di Romina Ciuffa*

psicologa ipnotista

avvocato

PARTE 2. L’IPNOSI NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Introduzione alla seconda parte

A me gli occhi. Ora alzati e uccidi. È possibile? Dò la risposta alla vexata quaestio che tormenta chi ha dubbi sul potere dell’ipnosi, tanto in negativo (“Su di me non ha effetto”), tanto in positivo (“Ma io ho paura!”). Ne dò la risposta analizzando l’ordinamento giuridico in questo mio personale studio, che nelle precedenti versioni del Codice penale italiano aveva fatto invece l’illustre (ben più di me) autore Guglielmo Gulotta, ma che ora va rivisitato per la nuova formulazione. Per un giurista, infatti, a tale domanda si affianca il più rilevante interrogativo: di chi è la responsabilità dell’azione compiuta e indotta in stato di trance? E, ancor prima: è possibile che l’ipnosi possa tanto? Perché, se sì, viva l’ipnosi. Pericolosa sì, ma potente. Mi sono domandata, così, accanto ad altri, se non si rientri nella fattispecie del reato impossibile (art. 49, comma 2, del codice penale): una risposta positiva (l’ipnosi configura una fattispecie di reato impossibile al pari di chi voglia uccidere e, per farlo, spari con una pistola giocattolo, o pugnali un fantoccio) depotenzia lo strumento ipnotico ma ci rende liberi; una risposta negativa (il reato è possibile, ossia si può indurre l’ipnotizzato a compiere un atto contro la propria volontà, anche criminale, così come abusare di lui) potenzia l’ipnosi e apre uno scenario immenso non solo nella psicologia e nella psichiatria, ma anche nell’ordinamento giuridico, anche alla luce della responsabilità penale personale che la Costituzione esprime. E pur sempre viva l’ipnosi.

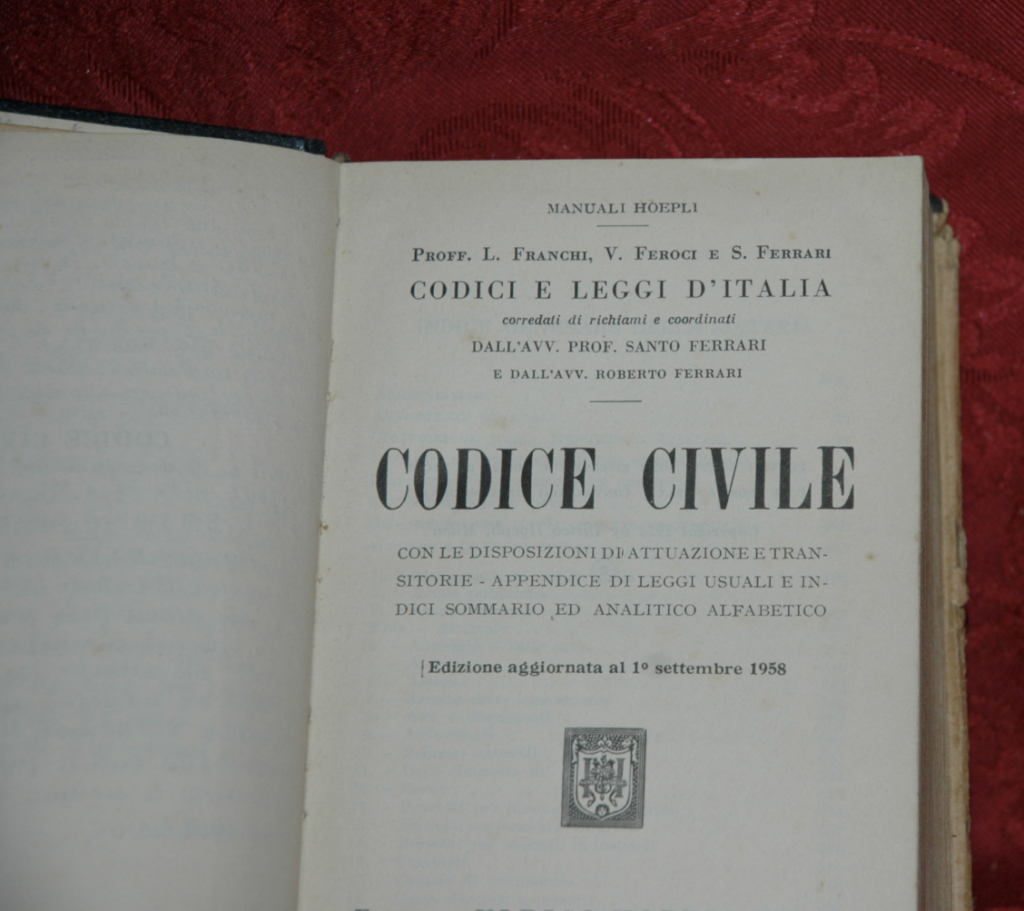

Ciò detto vale (con le dovute specifiche qui sotto indicate) non solo per il dilemma penale. Nel codice civile, il punto interessante è quello della sanzione per l’atto compiuto in stato di ipnosi: nullità, annullabilità, inesistenza? Un giurista sa quanto la questione sia rilevante: indurre a scrivere testamento o a donare una proprietà in stato di trance, ad esempio, è possibile? E in che modo sanzionabile?

Ultima questione, l’utilizzabilità dell’ipnosi nel processo penale: è lecito e valido l’impiego di tale strumento per far riaffiorare ricordi? E che valenza probatoria detta escussione ha nel nostro ordinamento processuale? E negli altri Stati? Ne faccio una questione “sentimentale”: l’inconscio può testimoniare la verità?

PARTE 2. IPNOSI: ORA ALZATI E UCCIDI. DAL REATO IMPOSSIBILE ALL’INCONSCIO TESTIMONE IN GIUDIZIO

Nel nostro ordinamento, a livello di legislazione ordinaria, prenderemo in considerazione le quattro norme fondamentali (ovviamente collegate ad altre) applicabili all’ipnosi. Una di esse è di materia civilistica, due sono contenute nel Codice penale, la quarta nel Codice di procedura penale. Nell’ordine, le descrivo qui sotto.

In ambito civilistico, ciò che è importante ai fini della presente trattazione è la valutazione dell’efficacia di un atto che è stato compiuto in uno stato di trance ipnotica o di suggestione post-ipnotica. Sovviene l’art. 428 c.c., titolato “atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere”, il quale prevede che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. La norma si riferisce alla cosiddetta incapacità naturale, ossia quella non risultante ufficialmente dai registri dello stato civile che è accertata in base a criteri sostanzali o procedimentali, comunque in grado di mettere il soggetto in una condizione, anche transitoria, di squilibrio contrattuale, dovuto a un vizio volitivo.

L’incapacità di intendere o di volere rilevante ai fini della norma deve essere verificata di volta in volta, in relazione allo specifico atto compiuto dall’incapace. Nel caso specifico dello stato ipnotico, bisogna verificare se esso possa configurare quell’incapacità naturale richiesta per l’annullamento di un atto compiuto in sua costanza; cito, una su tutte, la sentenza della Corte di cassazione n. 7344 dell’8 agosto 1997, secondo cui “nell’incapacità naturale è sufficiente che le facoltà psichiche del soggetto siano ridotte”. Le sue cause ricomprendono una menomazione della sfera intellettiva e volitiva, anche non patologica. Ed ai casi di ubriachezza o tossicodipendenza, età avanzata, infermità fisiche, stati passionali acuti, intenso bisogno di denaro, fino a suggestione, sorpresa, inesperienza e immaturità, il giurista Rodolfo Sacco aggiunge la suggestione ipnotica[6].

ANNULLABILITÀ. Secondo l’opinione dominante, nel concetto di inapacità naturale di cui all’art. 428 c.c. rientra anche l’ipnosi. Ma, secondo altra opinione, “la questione (…) sembra quanto meno discutibile perché, a rigor di logica, l’ipnosi dovrebbe esser considerata come una ipotesi di violenza fisica (o assoluta) e pertanto fuori dal campo di applicazione dell’art. 428 c.c.”[7]. Ciò che preme osservare qui è quanto la configurazione dello stato ipnotico come incapacità naturale porti effetti differenti rispetto ad una sua configurazione come assenza di volontà (non vizio): è la differenza giuridica che passa tra annullamento e nullità. Applicando l’art. 428 c.c. (l’ipnosi produce incapacità naturale) si rientra nella disciplina dell’annullamento, e dunque: il negozio annullabile in quanto concluso da un incapace di intendere e di volere è produttivo di effetti e li conserva sino alla sentenza; questa non è di accertamento ma costitutiva, poiché elimina una situazione giuridica esistente e gli effetti del negozio retroattivamente. L’annullamento può essere chiesto al giudice solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (annullabilità relativa) e solo in rari casi da chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta).

NULLITÀ. Considerando, invece, lo stato ipnotico come uno stato in cui la volontà non è menomata, flebile, bensì totalmente assente in quanto prodotto da violenza fisica (vis ablativa) [8], si andrebbe ad applicare la disciplina della nullità, per cui l’atto compiuto in tale condizione non è mai sorto, non ha mai prodotto effetti, è insanabile (salvo che la legge non prescriva diversamente), può essere convertito solo a determinate condizioni (ripetizione); la legittimazione all’impugnazione è assoluta e l’azione di nullità spetta a chiunque, purché interessato; ha effetto anche nei confronti dei terzi. Tale approccio avvalla l’affermazione che nel caso dell’ipnosi manchi assolutamente un simulacro di volontà, pertanto il contratto sarà privo del requisito essenziale psichico per il consenso negoziale, e quindi, nullo ex art. 1325 n. 1 c.c.; la dichiarazione sarebbe soltanto materialmente riferibile all’agente, in quanto fisicamente costretto senza alcuna possibilità di opporvisi. Questo perché il soggetto sottoposto ad ipnosi “non ha altra volontà che quella che gli viene imposta dall’operatore; allo stesso modo egli non ha pensieri, se non quelli che l’operatore gli suggerisce; egli non presenta la minima ombra di spontaneità ed un movimento a lui impresso viene eseguito senza che la sua volontà sia capace di arrestarlo, l’atto è soltanto eseguito dagli organi dell’ipnotizzato, è da attribuirsi non alla sua volontà e coscienza, cioè alla sua personalità, temporaneamente soppressa, ma alla volontà e coscienza dell’operatore”[9].

INESISTENZA. Non manca una parte della dottrina, infine, che indica nell’inesistenza dell’atto la sanzione più appropriata, essendo carente di quei requisiti minimi utili alla definizione di un atto come negozio, sebbene nullo. L’atto, in poche parole, non è mai sorto.

Nonostante il soggetto ipnotizzato, per Di Cagno, divenga un automa in balia dell’ipnotista sulla base di una pretesa energia promanante dall’ipnotista che ricorda il magnetismo animale di Franz Anton Mesmer, egli sostiene che non è comunque possibile far rientrare nell’ipotesi di violenza assoluta gli atti compiuti nello stato post-ipnotico, ossia quando l’esecuzione del comando ipnotico avviene dopo la deipnotizzazione, “mancando l’estremo dell’immediatezza dell’esecuzione dell’atto quale risultato diretto dell’energia fisica impiegata”. Il medesimo problema si concretizza anche per gli atti compiuti in stato di ipnosi leggera. Qui la convinzione di una vis ablativa nell’ipnosi comincia a cedere. Le teorie indicate si riferiscono, ormai, ad una concezione dell’ipnosi che ha in parte significato. Infatti, “si ricordi che il grado di coinvolgimento dell’individuo nell’ipnosi varia da caso a caso e che col termine di profondità dell’ipnosi si allude proprio a questa gradualità di partecipazione del soggetto al fenomeno in questione”[10].

Il regime applicabile, invero, dipende dalla situazione verificatasi nella fattispecie concreta. Va, cioè, valutato ed accertato come e quanto, fattivamente, si sia concretata la perdita o la diminuzione di coscienza che, in uno stato di induzione, può variare su una scala molto vasta, soggettiva, e che non può essere generalizzata; accertamento, questo, indubbiamente complesso, ma che chiama in causa la neurologia dell’ipnosi e la forza che tale strumento può espletare, effettivamente, non su un soggetto bensì su quel determinato soggetto.

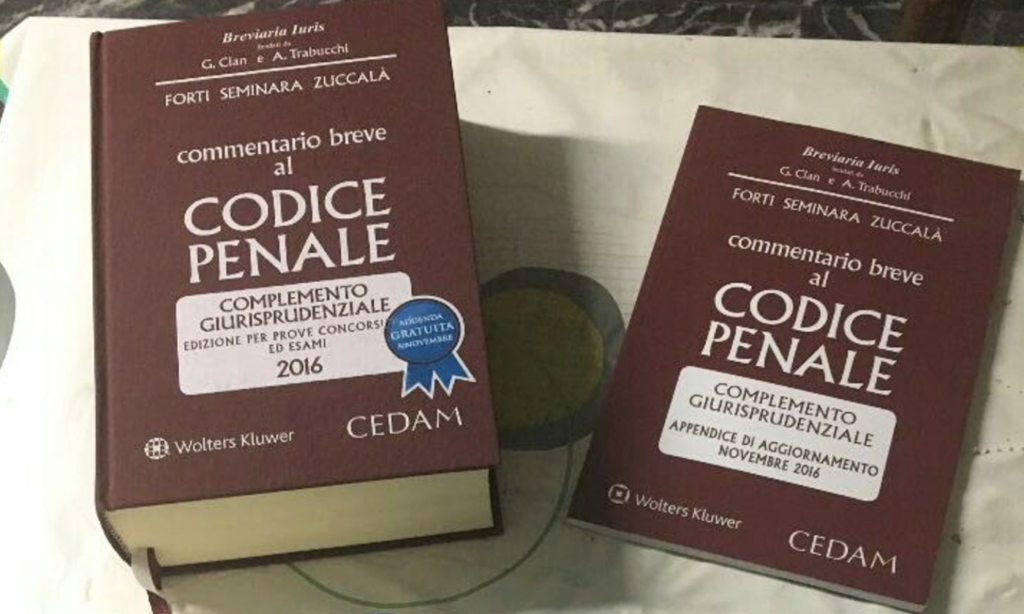

Sono due le norme che, peraltro espressamente, richiamano l’ipnosi: gli artt. 613 e 728 c.p. Le descrivo di seguito.

a. L’ART. 613 DEL CODICE PENALE

L’art. 613 c.p. punisce chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere. Reclusione fino a un anno, e due aggravanti al terzo comma: reclusione fino a cinque anni a) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; b) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto. Il concorso delle due aggravanti non è ipotizzabile perché la prima richiede il fine di far commettere il reato, la seconda lo esclude. Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale è applicata l’aggravante dell’art. 61 n. 9, se commesso da un medico che ha agito con abuso della professione la condanna non è aggravata, ma ai sensi degli artt. 30 e 31 c.p. è comminata l’interdizione temporanea dalla professione. Soggetto passivo è chiunque non si trovi già in stato di incapacità di intendere e volere.

Inoltre, la norma va interpretata in combinato disposto con l’art. 86 c.p. per cui: “Se taluno mette altri nello stato di incapacità di intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità”.

La prima domanda: è questo un reato impossibile? (previsto espressamente dall’art. 49, comma 2, c.p.). Ossia: è possibile indurre in stato di trance qualcuno senza la sua volontà? È possibile far compiere atti criminosi all’ipnotizzato?

La risposta è, generalmente, negativa[11]. È possibile indurre una trance ipnotica senza consenso solo su chi è già assuefatto, come una profezia che si autodetermina, o su soggetti che, prestandosi per la prima volta all’ipnosi, implicitamente danno il consenso. Si può anche operare con soggetti riluttanti (Milton Erikson ammette che la riluttanza dei suoi pazienti era ambivalente, cioè contrastata dal desiderio del soggetto di esibirsi e di provare questa particolare esperienza), o attraverso tecniche dialettiche nelle quali le parole “ipnosi” o “sonno” non sono mai pronunciate. Altro è il problema se il soggetto ipnotizzato volontariamente perda il controllo del proprio comportamento mentre è in ipnosi, e soprattutto, con Orne, se esista corrispondenza tra l’esperienza soggettiva di libertà di scelta ed il comportamento dell’ipnotizzato[12]. “Si possono verifìcare in ipnosi diverse ipotesi: può aumentare il controllo dell’ipnotista sul soggetto per la diminuita capacità critica di quest’ultimo. È poi possibile che il soggetto elimini i suoi processi decisionali per la durata della trance ipnotica ed accetti la realtà in base alle istruzioni dell’ipnotista – che può anche alterare i dati di realtà – piuttosto che in base alle sanzioni concrete dei suoi organi di percezione. Un’alternativa completamente differente è che il soggetto in ipnosi possa essere forzato a commettere azioni contro la sua morale”[13].

Per la scuola di Nancy, i soggetti ipnotizzati divengono come automi che eseguono qualunque cosa sia loro comandata: l’ipnotismo può venire usato con propositi criminali. La scuola della Salpètrière ritiene, in opposizione, che l’uso antisociale dell’ipnotismo è possibile solamente quando nel soggetto siano già presenti tendenze criminali: l’ipnotizzato non potrebbe essere indotto a commettere azioni che si rifiuterebbe di compiere in condizioni normali. Per entrambe le scuole, però, la suggestione ipnotica può essere usata con successo per compiere i crimini sessuali sull’ipnotizzato[14].

Molti autori hanno sostenuto, con esperimenti, la possibilità di indurre il soggetto a nuocere a se stesso o a terzi; per altri, è invece mpossibile provocare ipnoticamente una condotta antisociale. Lo stesso Erickson istruì 50 soggetti in trance, selezionati da un gruppo di 500, a rubare piccole somme di denaro, a leggere la corrispondenza destinata ad altre persone, a commettere atti autolesivi, a dare false informazioni, a infrangere regole morali, a commettere atti lesivi dell’incolumità personale altrui ed altri atti antisociali. In nessun caso il soggetto tenne il comportamento che gli era stato suggerito[15]. Questa divergenza di risultati è spiegata in letteratura secondo tre criteri:

- l’ipnotizzato compie atti antisociali perche in sé ha una tendenza criminale;

- l’ipnotizzato compie atti antisociali perché percepisce la sperimentalità della situazione;

- l’ipnotizzato compie atti antisociali perché l’ipnotista se ne assume la responsabilità.

Numerosi sono i fattori cui legare il comportamento[16], ad esempio, il fatto stesso che una determinata azione sia richiesta al soggetto da un professore, in un laboratorio universitario, altera considerevolmente il significato contestuale del comportamento. Se gettare l’acido addosso a qualcuno rappresenta un comportamento antisociale, compiere la stessa azione in una situazione sperimentale riveste un significato completamente diverso, in quanto il soggetto percepisce la non pericolosità del suo gesto, anche se apparentemente non sembra vi siano misure precauzionali. Molte variabili influenzano il comportamento del soggetto e tra esse si possono includere: le circostanze in cui il comportamento viene richiesto (in laboratorio, in privato, con testimoni, ecc), la posizione e la reputazione dell’ipnotista, il proposito che il soggetto attribuisce alle richieste dell’ipnotista”[17].

Oltre a tale problema, sussiste quello accennato del nesso eziologico tra causa ed effetto del comportamento, che non può essere interrotto pena la violazione della norma costituzionale di cui all’art. 27 che prevede la personalità della responsabilità penale. La teoria causale della conditio sine qua non considera causa ogni antecedente senza il quale il risultato non si sarebbe avverato: è cioè sufficiente che l’uomo abbia realizzato un antecedente indispensabile per il verificarsi del risultato perché si abbia il rapporto di causalità. Ma al nesso di causalità va aggiunto, per una corretta definizione penale, l’elemento soggettivo del reato, ossia il concorso del dolo o della colpa dell’agente (escluderei l’ipotesi di Pioletti secondo cui l’ipnotizzato dovrebbe sempre rispondere per colpa del reato commesso durante lo stato ipnotico per il fatto stesso di aver consentito di farsi porre in trance[18]). Tanto che la teoria della condicio sine qua non è stata molto osteggiata, e sostituita da quella più tenera della “causalità adeguata”, secondo cui perché esista il nesso occorre che il soggetto abbia determinato l’evento con un’azione adeguata, idonea in astratto a determinare l’effetto, secondo un giudizio ex ante in base all’esperienza di casi simili: non si considerano causati dall’agente gli effetti che al momento dell’azione si presentavano improbabili, cioè gli effetti straordinari o atipici dell’azione stessa. Per la teoria “nomologico-funzionale”, invece, un evento deve reputarsi effetto di un altro evento quando tra essi esiste un rapporto di successione costante, ossia quando dato l’uno, l’altro segue in modo ineccepibile. Per le tre teorie citate, l’ipnosi è comunque adeguata alla causazione dell’evento criminoso, e la risposta alla domanda: “Si tratta di reato impossibile?” è negativa. È possibile. Non è infatti quello dell’ipnosi il caso in cui la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.

E Granone risponde: “Sul terreno medico-legale, anche se da un punto di vista più teorico che pratico, questa eventualità non deve rigettarsi come vorrebbero coloro che ammettendola, temono di compromettere il buon nome dell’ipnotismo. Le difficoltà della sua attuazione pratica, sono, per buona sorte, notevoli e richiedono da una parte un criminale che sia contemporaneamente un assai esperto ipnotizzatore e dall’altra un soggetto succubo, che raggiunga gradi profondi di suggestionabilità e di ipnosi sonnambolica, come non è tanto facile incontrare. D’altro canto gli ipnotisti esperti sanno che l’amnesia derivante dall’ipnosi non è sempre assoluta; emergono spesso all’improvviso sprazzi di ricordi e questi, denunciati, possono far crollare il delitto meglio architettato con l’ipnotismo”[19].

b. L’ART. 728 DEL CODICE PENALE

L’art. 728 c.p. punisce chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da 30 euro a 516 euro. Aggiunge, nel secondo comma, che tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

La ratio dell’incriminazione delle pratiche ipnotiche va ricondotta all’art. 2 della Costituzione, dove si riconosce l’inviolabilità dei diritti dell’uomo in quanto singolo, nell’aspetto specifico dell’inviolabilità della libertà morale[20]. Anche qui, come analizzato in tema di incapacità naturale, il punto è il coinvolgimento del soggetto: si va da un grado minimo in cui il controllo della relazione da parte dell’ipnotista è modesto ed il senso della realtà dell’ipnotizzato non è intaccato, a un grado massimo in cui tale controllo è totale e il senso della realtà è fortemente compromesso.

La prima considerazione da fare sulla norma è formale e definitoria: il legislatore parla di ipnotismo, confondendo il metodo con lo stato. Più appropriato sarebbe stato parlare di “stato ipnotico”.

È richiesto il consenso di chi è posto in stato di incapacità nel senso sopraddetto (consenso che sia valido).

Del terzo comma si è accennato nel capitolo precedente (cfr. https://www.rominaciuffa.com/ipnosi-soggetti-abilitati/) relativamente all’esercizio dell’ipnosi da parte di chi non svolga professione sanitaria; tale norma introduce una causa di giustificazione per tali soggetti, estromettendoli dalla configurabilità del reato. Non escluderà, invece, la punibilità del non abilitato nel senso già descritto.

Quindi, è enunciata una condizione obiettiva di punibilità: che dal fatto derivi pericolo per l’incolumità della persona. Gulotta in particolare distingue pericoli per il soggetto, pericoli per l’operatore, pericoli per la medicina, pericoli per l’ipnosi stessa come metodo[21]. Non c’è prova che induca a ritenere che l’ipnoterapia possa avere effetti deleteri sui pazienti. Platonov, collaboratore di Pavlov, dichiarava di non aver mai osservato alcuna influenza dannosa dell’ipnosi sui pazienti, avendola usata per più di 50 anni su oltre 50.000 casi [22]. Cheek, poi, “ironizza ed afferma che i meccanismi con i quali l’ipnosi può produrre un effetto dannoso non sono differenti dagli strumenti usati da Lady Macbeth sul marito o da Jago su Otello; aggiunge che si produce un maggior danno dall’ignorare l’ipnosi che non dall’uso intelligente delle forme della suggestione”[23].

Diversamente dalle opinioni sulla pericolosità dell’ipnosi[24], il diritto non è opinabile, e questa problematica non può essere scissa dalla necessità di individuare un nesso eziologico, come richiesto dalla norma dell’art. 41 c.p., secondo cui “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento”: stabilire se la situazione psicologica pregressa del soggetto possa essere considerata una di quelle cause preesistenti o simultanee che non escludono il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento è cosa oltremodo complessa, come si è già avuto modo di sottolineare, ma ancor di più lo è nel caso dell’ipnosi.

Un cenno meritano le conseguenze pericolose cui la soppressione di sintomi tramite ipnosi potrebbe generare, giacché prima che il sintomo venga soppresso, esse deve venire interpretato. Sono state raccolte comunque prove che la soppressione del sintomo è comunque utile per il paziente[25].

- CODICE DI PROCEDURA PENALE

Non vi è alcun diretto riferimento all’ipnosi nell’impianto processualpenalistico italiano. L’istituto potrebbe essere, però, ben collocato nell’ambito dell’interrogatorio e dell’escussione probatoria ai fini di ricordare. L’art. 64, comma 2, c.p.p., collocato tra le regole generali dell’interrogatorio in sede predibattimentale (indagini preliminari, convalida dell’arresto e del fermo o udienza preliminare), contiene la prescrizione per cui non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Tale norma esprime il principio della libertà morale e di autodeterminazione, che prevale su quello pubblico dell’accertamento della verità: non si può ricorrere all’ipnosi o alla narcoanalisi prescindendo dal consenso dell’imputato. Lo scopo è quello di evitare di ricorrere a modalità incompatibili con l’interrogatorio quale mezzo di difesa. Più avanti, nell’ambito dell’escussione dibattimentale, l’art. 188 detta la medesima previsione, mentre il successivo art. 189, nel regolare le prove “atipiche”, stabilisce che, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. La Relazione che accompagnava il Progetto preliminare del Codice faceva cadere l’accento su “narcoanalisi, lie-detector, ipnosi e siero della verità, che, a giudizio della Commissione, vanno banditi dalla sede processuale per la scarsa attendibilità che viene loro generalmente riconosciuta”.

È da premettere che, alla luce di quanto riportato anche in precedenza relativamente alla necessità di consenso e alla condizione che non vi sia pericolo per l’incolumità della persona, e alla luce dell’art. 499 c.p.p. che proibisce di porre al teste domande suggestive, il procedimento probatorio italiano mal si concilia con l’ipnosi (comma 3: “Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte”)[26].

Eppure, negli altri Paesi dell’ipnosi è fatta, in certi limiti, applicazione per scoprire eventuali simulazioni di malattie (un caso fu quello di una simulata paralisi alle gambe, che l’ipnotista indusse a muovere durante la trance), identificare le menzogne e controllare la verità (non sono rare le discordanze tra una risposta ideomotoria in trance e le risultanze del lie-detector)[27], ottenere confessioni[28], suscitare ricordi di avvenimenti passati coperti da amnesia e migliorare il ricordo di avvenimenti passati (una grande utilità è tratta per neutralizzare aspetti dell’affettività che possono incidere sui processi della memoria), indagare sulla volontà criminosa, investigare sull’eventualità che un crimine sia stato perpetrato su istigazione di un ipnotista criminale, diagnosticare la capacità di intendere e di volere dell’imputato; nonché l’ipnosi è impiegata quale strumento di indagine e di terapia in criminologia, e mezzo terapeutico in vittimologia[29].

In quest’ultima branca, che si propone lo studio della vittima, l’ipnosi costituisce una tecnica terapeutica di elezione utile nelle nevrosi traumatiche, alla stregua di uno strumento sociale di intervento per il trattamento dei danni psicologici derivanti da un crimine, idoneo ad ottenere risposte attive ed adattive a situazioni di stress cui il paziente non è capace di far fronte con successo.

Contano anche, sulla base degli esperimenti condotti, il grado di ipnotizzabilità delle persone sospette, i motivi di resistenza e di inganno, la profondità della trance, le tecniche impiegate[30]. L’ipnosi può, comunque (e come accennato sopra), non essere attendibile al fine di ottenere la verità da persone riluttanti; inoltre, anche se è possibile ipnotizzare qualcuno senza la sua volontà, questi può mentire intenzionalmente; ed il soggetto che accetti l’ipnosi volontariamente può comunque ricordare versioni distorte dei fatti accaduti. Non è, pertanto, in linea con il nostro ordinamento fondare un giudizio su dichiarazioni rilasciate dall’imputato/indiziato in ipnosi, dovendosi considerare troppi fattori difficilmente controllabili, oltre alla notazione (Schafer)[31] che la Giuria (in America) potrebbe essere troppo influenzata, sia positivamente che negativamente, dalle dichiarazioni ottenute con l’ipnosi indipendentetemente dal loro significato oggettivo. Si suole essere più propensi al suo impiego nel caso di indiziati o imputati amnesici, per il diritto di ciascuno di essere curato da una malattia; pur sottolineando come non siano infrequenti casi di pseudomemorie. E con un limite formale: le risultanze ipnotiche possono essere considerate accettabili solo se confermate da dati oggettivi e verificati.

In Italia mancano comunque esempi di riferimento sull’impiego dell’ipnosi ai fini della formazione della prova forense. Utile è però ricordare per analogia la condanna alla reclusione emessa nei riguardi di Don Giorgio Carli, parroco di Bolzano, per violenza sessuale ai danni di una parrocchiana all’epoca minorenne (sentenza della Corte di Appello di Bolzano del 16 aprile 2008), la quale si è basata sull’uso della distensione immaginativa per la riemersione del ricordo. Tale tecnica non sembra discostarsi molto dal modello ipnotico, a maggior ragione eriksoniano, in quanto utilizza un’atmosfera regressiva (permette alla memoria di allargarsi fino a rioccupare il terreno dal quale s’era ritirata) volta ad attivare animazioni fantasmatiche. Le caratteristiche intrinseche della modalità di recupero delle immagini presentate dal paziente, secondo la Rivista medica italiana di psicoterapia ed ipnosi e gran parte della dottrina, non possono costituire un fondamento attendibile in un contesto forense. Don Carli avrebbe violentato la vittima dai suoi 9 ai suoi 14 anni, e i ricordi dei fatti erano emersi solo nel corso di una terapia analitica cui lei si era sottoposta in quanto presentava sintomi non comprensibili; tali memorie erano dettagliate al punto da convincerla che contenessero la verità. In primo grado il prete fu assolto, in secondo fu condannato perché il tribunale del riesame accolse un diverso orientamento disposto a riconoscere la vicinanza tra sogno e realtà, tra materiale onirico e prove a carico. Per completezza di trattazione, si aggiunge che la Corte di cassazione ha in seguito decretato la sopraggiunta prescrizione del reato, ma con obbligo di risarcire economicamente la parrocchiana (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2009, n. 17846): il giudice di legittimità non si è pronunciato sul punto oggetto del presente lavoro, ma confermando le statuizioni civili della sentenza di merito ha implicitamente ammesso e convalidado l’uso della procedura sopracitata.

Se è vero che “gli psicologi asseriscono che non è la biografia o la storia che genera nevrosi, ma è la nevrosi a generare biografia e storia. Perciò i sogni e le fantasie si usano in analisi, non nelle aule giudiziarie”[32], lo stesso può dirsi dell’ipnosi: il suo impiego in ambito forense non può sottrarsi alla valutazione secondo i medesimi criteri adoperati per stimare l’attendibilità della prova scientifica. D’altronde nel caso di indiziati ed imputati il suo utilizzo non si accompagna necessariamente allo stimolo dell’interrogato ad una maggiore sincerità; mentre per il recupero di memorie in testimoni o vittime di reati esso può rilevarsi utile, ma non in assoluto, ai fini processuali, comunque restando ferma la riserva del giudice di attribuire volta per volta alle risultanze il giusto peso in relazione ai soggetti coinvolti e agli altri elementi di confronto oggettivo reperibili negli atti acquisiti. “In particolare, dopo aver selezionato i casi ed avere ottenuto il consenso scritto della persona che richiede, per il diritto alla salute, di essere sollevata dall’amnesia, si impiegheranno tecniche ipnotiche generiche, atte a far sì che una volta tornati allo stato di veglia i soggetti possano ricordare episodi o fatti per i quali soltanto in un momento successivo potranno essere interrogati in stato di coscienza vigile. L’impiego dell’ipnosi in questi casi dovrà, quindi, essere limitata unicamente ad allenare, per così dire, il soggetto, suggerendo, attraverso delle istruzioni post-ipnotiche, che ricorderà al meglio ciò che gli si chiederà in un secondo momento allo stato di veglia dopo la seduta, evitando, pertanto, di fornire suggestioni che potrebbero rappresentare fondamento su cui installare pseudomemorie”[33]. Sono comunque indispensabili videoregistrazioni complete.

Concludo con la domanda della letteratura: l’inconscio può testimoniare la verità?

CONCLUSIONI

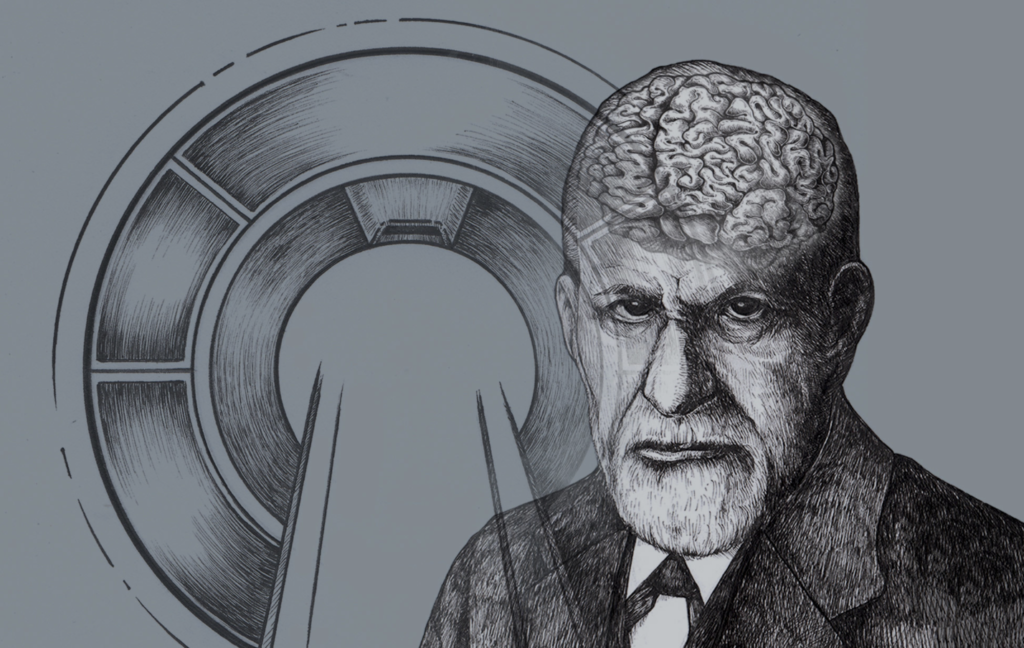

Andrei O. Popescu, “Solitudine, autoritratto dell’inconscio”

Con la presente trattazione ho dato solo avvio a quella che potrebbe essere una lunga disquisizione sulla rilevanza giuridica dell’ipnosi, nei termini esposti, in relazione alle molteplici fattispecie che possono concretarsi anche avuto riguardo alle altre norme in combinato disposto. Ne emerge anche, e con chiarezza, l’assenza di una posizione dell’ordinamento e dei suoi estensori, che è sinonimo dell’assenza di una definizione dell’ipnosi prima, dei suoi limiti dopo, e dunque della sua valenza al di fuori dell’ambito terapeutico e curativo, dove essa può avere degli effetti – quelli giuridici – che oltrepassano la “giurisdizione psicologica e somatica” e si riversano nel mondo reale come produttivi di conseguenze giuridiche.

Annullare un negozio in quanto perfezionato in stato ipnotico, o considerarlo nullo in nuce; emettere una condanna sulla base di dichiarazioni o comportamenti espressi durante la trance; essere perseguibili penalmente per aver “indotto” l’ipnotizzato a commettere “senza o contro volontà” un reato; ritenere quest’ultimo incapace di intendere e di volere; porlo in una condizione di pericolo per la sua incolumità: queste ipotesi sono da una parte in grado di fondare una base solida, anche solo per la loro postulazione, affinché lo strumento ipnotico sia inserito in un sistema più ampio. Dall’altra costituiscono tutte alternative ipotizzabili in via astratta, ma da convalidare nel concreto. E l’ipnosi, per sua stessa etimologia hýpnos, sonno, non rientra nel concreto se non negli effetti che ne derivano. Perciò è assai “blasfemo” considerarla al pari di una sostanza stupefacente, che obiettivamente e scientificamente interagisce con il corpo prima, con la psiche durante, ed è misurabile. Lo stato di trance non ha un valore quantitativo, bensì qualitativo; non è misurabile, bensì descrivibile. Ed anche nella sua descrizione è vincolato alle regole della soggettività e della narrazione, meglio detto dipende dal soggetto ipnotizzato, dalla sua percezione di quanto esperito, dal nuovo stato riscontrato dopo il risveglio (anche in momenti molto successivi, ed eventualmente coinvolgendo la valenza del comando post-ipnotico), e, con Erikson, dallo stesso ipnotizzatore e da quel rapport che tra questi e l’altro è creato, dipendente da entrambi, dal contesto, dalle loro soggettività e percezioni reciproche ed individuali.

Troppi i fattori che impediscono a noi, e al legislatore a maggior ragione, di definire scientificamente l’ipnosi. Lo stato alterato di coscienza cui essa mira può essere, a mio parere, inteso come una vera e propria actio libera in causa, l’assoggettamento consapevole ad uno spazio-tempo inconsapevole in cui muoversi, uno stato preordinato di incapacità di intendere e di volere. Lo stesso che, nel campo del diritto, è rilevante penalmente nel definire le azioni compiute nell’alterazione psichica che il soggetto si è procurato (ad esempio, mediante droghe o alcolici) allo scopo di commettere un reato o di prepararsi una scusa (art. 87 c.p.). Nonostante l’agente non avesse la capacità d’intendere e di volere al momento del fatto, il reato commesso in stato di incapacità preordinata è punibile e l’esecuzione del reato viene fatta fittiziamente risalire al momento in cui l’agente ha preordinato lo stato di incapacità (lascio per altra sede le considerazioni sull’elemento psichico – dolo o colpa – da valutarsi tanto al momento della preordinazione quanto al momento della commissione del fatto).

Così l’ipnosi. Attraverso essa, l’azione diviene libera dalla causa. Ma non per questo il soggetto diviene un automa non imputabile. L’inconscio è ben più attento di quanto non sembri. Resta ferma la nota frase alfieriana del “volli fortissimamente volli”, che viene affiancata ai successi o ai fallimenti dell’ipnosi (l’Alfieri la pronunciò in riferimento alla volta in cui si fece legare alla sedia per non avere distrazioni dallo studio si rasò i capelli solo su una metà della testa affinché il suo impresentabile aspetto lo dissuadesse dall’uscire di casa): ciò che fortissimamente si vuole, l’ipnosi fa fare. Ciò che “fortissimamente” non si vuole è, invece, opera di altri meccanismi o cause. Ciò che è certo è che, a fini terapeutici, non è sufficiente “ipnotizzare”, bensì essere formalmente psicologi, informalmente “bravi”, come non solo e non da ultimo anche Freud sosteneva. (ROMINA CIUFFA)

*Romina Ciuffa, psicologa, riceve in centro storico a Roma, ai Castelli Romani (Monte Compatri) e, su appuntamento, a Milano (info@rominaciuffa.com)

NOTE

[6] SACCO R., Il consenso, in Tratt. contratti Rescigno–Gabrielli, Torino, 1999, I, 419.

[7] CENDON P., Commentario al codice civile, Giuffré, 292. Cfr. BIGIAVI W., I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria, Sperling & Kupfer, Merano, 1943; DI CAGNO V., L’ipnosi e l’incapacità di intendere e di volere, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1955, 808 ss.; PANZA G., Contratto compiuto in stato di ipnosi, Università di Bari, in Casi e questioni in tema di contratti, Bari, 1970.

[8] PUCCINI L., Osservazioni in tema di incapacità naturale a testare con particolare riguardo al caso di suggestione ipnotica, in Giur. Comp., Cass. Civ., 1953, I, 288.

[9] DI CAGNO V., 1956, 815.

[10] GULOTTA G., cit., 390.

[11] ORNE M. T., The Potential Use of Hypnosis in Interrogation, in BINDERMAN A., ZIMMER H., The Manipulation of Human Behavior, Wiley, New York, 1961.

[12] ORNE M., Antisocial Behavior and Hypnosis, in ESTABROOKS G. H., Hypnosis Current Problems, Harper and Row, New York, 1962, 146 ss.

[13] GULOTTA G., cit., 469.

[14] Avviene anche l’inverso, il caso dell’ipnotista che viene accusato dalla paziente di abuso sessuale. In tal senso GULOTTA G., cit. 553, “(…) Ho cercato di mostrare (GULOTTA G., Le vittime di aggressioni sessuali, in ERMENTINI A., GULOTTA G., Psicologia, psicopatologia e delitto, Giuffrè, Milano, 1971, 217) come talune false accuse da parte di donne, di avere subito aggressioni sessuali, possano derivare da una pseudologia fantastica, in cui proiettano il loro desiderio di avere rapporti sessuali con l’altro. Arons descrive come riuscì ad accertare, tramite ipnosi, che un’accusa di tal genere era calunniosa. L’ipnotista veniva consultato da un medico amico, accusato da una donna di quarantacinque anni, che egli aveva in cura, di comportamento seduttivo nei suoi confronti mentre ella si trovava in stato di ipnosi. Il medico tuttavia garantiva la propria innocenza. L’ipnotista consultato ascoltò la registrazione delle due sedute iniziali, dopo le quali il medico, sicuro della stabilità emotiva della paziente, non aveva più effettuato registrazioni. L’accusato assicurava che ogni seduta si era svolta con la massima correttezza professionale e sottolineava di essersi comportato con la paziente in modo formale, rifiutando anche di chiamarla per nome quando ciò gli era stato domandato dalla paziente stessa, declinando inoltre gentilmente alcuni inviti mondani da lei rivoltigli. Arons ricorse quindi ad una seduta ipnotica, presente l’avvocato nello studio del medico. La donna sembrava ansiosa di essere ipnotizzata per provare l’autenticità della sua storia. L’ipnotista eseguì test di vario genere (il soggetto era in posizione eretta, ma rilassata, gli occhi chiusi ed eseguiva movimenti di tipo ideomotorio richiesti): la donna si dimostrò particolarmente suggestionabile. Completati i preliminari, l’ipnotista si preparò a deipnotizzare il soggetto suggerendole prima: lei non si ricorderà di nulla di ciò quando io toccherò il suo posto, o quando conterò fino a tre, o quando mentirò. L’interrogatorio della paziente allo stato di veglia non si differenziò dai precedenti interrogatori: le risposte vennero date con lo stesso candore e la stessa prontezza. Tuttavia, ogni volta che la risposta aveva a che vedere con le presunte aggressioni sessuali, il suo dito indice si contraeva violentemente”.

[15] ERICKSON M. H., An Experimental Investigations of thè Possible Antisocial Uses of Hypnotism, in Psychiatry, 1939, 391.

[16] Orne ha sostenuto che la difficoltà principale dell’interpretazione della letteratura è costituita dalla mancanza di distinzione tra tre fondamentali tipi di comportamento: a) il comportamento che appare ripugnante al soggetto, ma che è legittimato nel contesto sociale in cui avviene l’ipnosi; b) il comportamento che l’individuo non terrebbe in condizioni normali, ma che assume a causa di forti desideri inconsci o consci che lo spingono a compiere quel determinato atto; c) il comportamento che il soggetto non desidera tenere, sia a livello conscio che inconscio e che egli rifiuterebbe nella relazione che precede l’ipnosi. È soltanto in quest’ultimo caso che, qualora avvenisse, si potrebbe senz’altro ritenere che l’ipnosi abbia determinato un atto antisociale (ORNE M. T., Can a Hypnotized Subject. Be Compelled to Carry Out Otherwise Unacceptable Behavior? A Discussion, in Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis, 1972, 2).

[17] GULOTTA G., cit., 486.

[18] PIOLETTI U., Ipnotismo, in Nov. Dig. it., Utet, Torino, 1963, 38.

[19] GRANONE F., Trattato di ipnosi (Sofrologia), Boringhieri, Torino, 1972.

[20] CALLIERI B., FLICK G. M., I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici, in Riv. It. Diritto e Procedura Penale, 1973, 800; TAORMINA C., Narcoanalisi, in Enciclopedia del Diritto, XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, 489.

[21] GULOTTA G., cit., 447.

[22] PLATONOV K., The Word as a Phsysiological and Therapeutic Factor, Foreign Languages Publishing House, Mosca, 1959.

[23] CHEEK D. B., Hypnosis: and Additional Tool in Human Reoriention to Stress, in Northwest Med., 1958, 177, in GULOTTA G., cit., 448.

[24] Mi sembra opportuno riportare il contributo di GULOTTA G., cit., 552: “Poiché la sperimentazione sull’uomo ha subito recentemente negli Stati Uniti notevoli restrizioni allo scopo di proteggere i soggetti partecipanti all’esperimento e l’ipnosi è stata giudicata una procedura soggetta a rischi, due autori hanno di recente riesaminato il problema (COE W., RYKEN K., Hypnosis and Risks to Human Subjects, in Am. Psychol., 1979, 673). Essi hanno confrontato su 209 studenti di psicologia (157 maschi e 152 femmine) divisi i cinque gruppi, gli effetti della somministrazione della scala Stanford forma C, con quelli seguenti alla: a) partecipazione ad un esperimento di apprendimento verbale; b) ad un esame universitario; e) ad una lezione universitaria; d) alla vita del College in generale. Il risultato a cui sono giunti è che l’ipnosi in nessuno dei casi è apparsa causalmente responsabile di produrre effetti e negativi di tipo emotivo o sintomatologico più che le altre situazioni confrontate, sia sotto il profilo della durata dell’effetto della sintomatologia, sia sotto il profilo della qualità di essi. È apparso per esempio che la partecipazione ad un esame, alla vita scolastica produce più ansietà, depressione e infelicità che la induzione di ipnosi con la relativa fenomenologia riferita alla scala adottata”.

[25] EYSENCK H. J., RACHMAN S., Terapia del comportamento nevrotico, Franco Angeli, Milano, 1971.

[26] TAORMINA C, voce Narcoanalisi, in Enc. del Diritto, Giuffrè, Milano, XXVII, 1977, 489.

[27] MUTTER C, Regressive Hypnosis and the Polyghraph: A Case Study, in Am. J. of Clinical Exp. Hypnosis, 1979, 47. Floch afferma che un atto, giudicato disdicevole da chi lo compie, può essere represso fino al punto che colpa ed ansietà associate con l’atto non possono essere scoperte dal poligrafo (FLOCH M., Limitations of the Lie Detector, in Journal of Crim. Law and Criminology, 1950, 651).

[28] Per ORNE T., The Potential Use of Hypnosis in Interrogation, in BINDERMAN A., ZIMMER H., The Manipulation of Human Behavior, Wiley, New York, 1961, 169, esistono difficoltà tecniche.

[29] Per una casistica americana, WORTHINGTON T., The Use in Court of Hypnotically Enhanced Testimony, in Int. J. of Clin. Exp. Hypn., 1979, 402, e WARNER K., The Use of Hypnosis in thè Defense of Criminal Cases, in Int. J. of Din. Exp. Hypn., 1979, 417.

[30] FIELD P. B., DWORKIN S. F., Strategies of Hypnotic Interrogation, in Journal of Psychology, 967, 47 ss.

[31] SCHAFER W.D., RUBIO R., Precedence and Suggested Rules in Criminal Investigations, presentato al congresso della Society for Clin. Exp. Hypnosis, dicembre 1973.

[32] SPETTU M., Aspetti legali di ipnosi in www.scuoladiipnosi.net, Omni Hypnosis Training Center of Slovenia.

[33] SPETTU M., cit.

BIBLIOGRAFIA

BINDERMAN A., ZIMMER H., The Manipulation of Human Behavior, Wiley, New York, 1961

CALLIERI B., FLICK G. M., I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici, in Riv. It. Diritto e Procedura Penale, 1973, 800

CENDON P., Commentario al codice civile, Giuffré, 292. Cfr. BIGIAVI W., I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria, Sperling & Kupfer, Merano, 1943

CHEEK D. B., Hypnosis: and Additional Tool in Human Reoriention to Stress, in Northwest Med., 1958, 177

COE W., RYKEN K., Hypnosis and Risks to Human Subjects, in Am. Psychol., 1979

DI CAGNO V., L’ipnosi e l’incapacità di intendere e di volere, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1955

EYSENCK H. J., RACHMAN S., Terapia del comportamento nevrotico, Franco Angeli, Milano, 1971

ERICKSON M. H., An Experimental Investigations of thè Possible Antisocial Uses of Hypnotism, in Psychiatry, 1939

ERMENTINI A., GULOTTA G., Psicologia, psicopatologia e delitto, Giuffrè, Milano, 1971

FIELD P. B., DWORKIN S. F., Strategies of Hypnotic Interrogation, in Journal of Psychology

FLOCH M., Limitations of the Lie Detector, in Journal of Crim. Law and Criminology, 1950

GRANONE F., Trattato di ipnosi (Sofrologia), Boringhieri, Torino, 1972

GULOTTA G., Ipnosi. Aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici, 1980, Giuffré

MUTTER C, Regressive Hypnosis and the Polyghraph: A Case Study, in Am. J. of Clinical Exp. Hypnosis, 1979

ORNE M., Antisocial Behavior and Hypnosis, in ESTABROOKS G. H., Hypnosis Current Problems, Harper and Row, New York, 1962

ORNE M. T., Can a Hypnotized Subject. Be Compelled to Carry Out Otherwise Unacceptable Behavior? A Discussion, in Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis, 1972

ORNE M. T., The Potential Use of Hypnosis in Interrogation, in BINDERMAN A., ZIMMER H., The Manipulation of Human Behavior, Wiley, New York, 1961

PANZA G., Contratto compiuto in stato di ipnosi, Università di Bari, in Casi e questioni in tema di contratti, Bari, 1970

PIOLETTI U., Ipnotismo, in Nov. Dig. it., Utet, Torino, 1963

PLATONOV K., The Word as a Phsysiological and Therapeutic Factor, Foreign Languages Publishing House, Mosca, 1959

PUCCINI L., Osservazioni in tema di incapacità naturale a testare con particolare riguardo al caso di suggestione ipnotica, in Giur. Comp., Cass. Civ., 1953, I

SACCO R., Il consenso, in Tratt. contratti Rescigno–Gabrielli, Torino, 1999, I

SCHAFER W.D., RUBIO R., Precedence and Suggested Rules in Criminal Investigations, presentato al congresso della Society for Clin. Exp. Hypnosis, dicembre 1973

SPETTU M., Aspetti legali di ipnosi in www.scuoladiipnosi.net, Omni Hypnosis Training Center of Slovenia

TAORMINA C., Narcoanalisi, in Enciclopedia del Diritto, XXVII, Giuffrè, Milano, 1977

TAORMINA C, voce Narcoanalisi, in Enc. del Diritto, Giuffrè, Milano, XXVII, 1977

WARNER K., The Use of Hypnosis in thè Defense of Criminal Cases, in Int. J. of Din. Exp. Hypn., 1979

WORTHINGTON T., The Use in Court of Hypnotically Enhanced Testimony, in Int. J. of Clin. Exp. Hypn., 1979

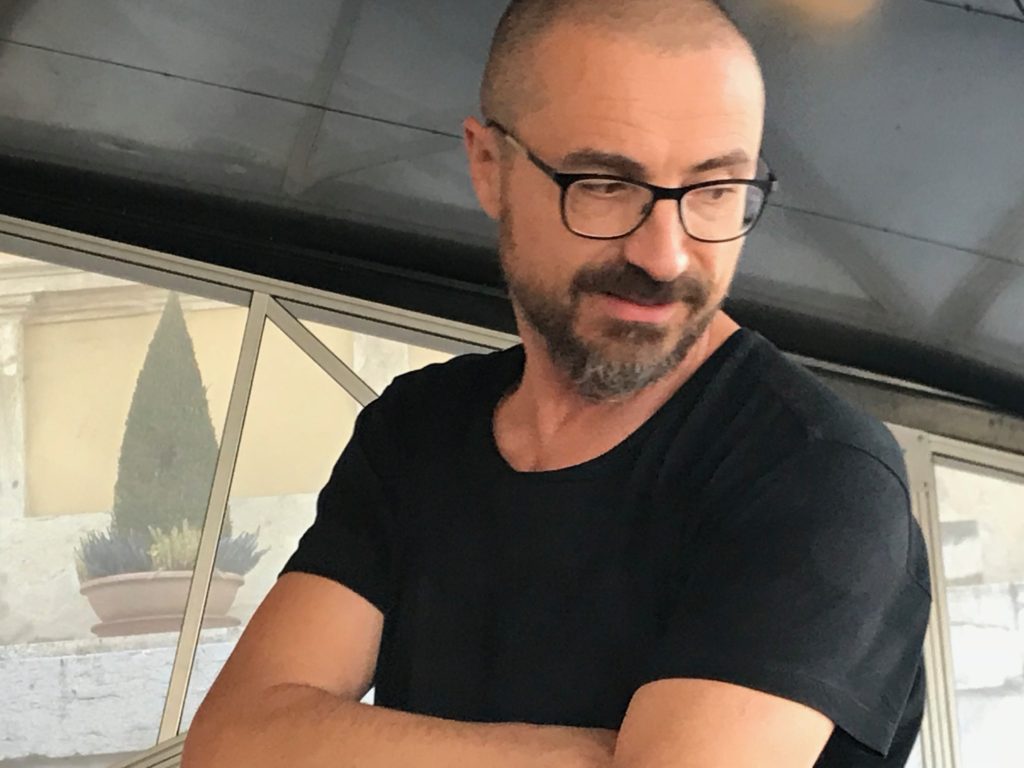

«Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».

«Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».

(foto di Roberto Franciotti)

(foto di Roberto Franciotti)